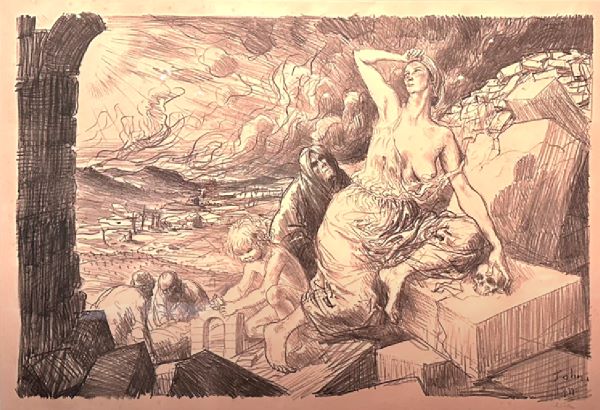

【『大戦 英国の努力と理想』黎明】オーガスタス・エドウィン・ジョンー国立西洋美術館所蔵

夜明けの寓意

オーガスタス・エドウィン・ジョンと戦時英国の理想像

第一次世界大戦という未曽有の破局は、戦場のみならず、芸術のあり方そのものを根底から揺さぶった。オーガスタス・エドウィン・ジョンが制作した《大戦 英国の努力と理想:黎明》は、その揺らぎの只中で生まれた作品である。個人の内面を描くことに長けた肖像画家が、国家的プロジェクトの一翼を担い、「理想」を可視化するという役割を引き受けたとき、そこにどのような表現が成立したのか。本作は、その問いに静かに、しかし雄弁に応答している。

戦時下のイギリス政府は、総力戦体制を支えるため、視覚芸術を重要な媒体として位置づけた。戦争宣伝局が主導した大規模な美術制作計画は、単なる情報伝達にとどまらず、国民の感情と想像力に訴えかけることを目的としていた。66点に及ぶリトグラフの連作《大戦 英国の努力と理想》は、「現実」と「未来」という二つの時間軸を提示することで、戦争を耐え抜く意味を視覚的に構築しようとした試みである。

《黎明》が属する「英国の理想」編は、とりわけ象徴性の高い主題を担っている。そこに描かれるのは、勝利の瞬間でも、戦場の英雄でもない。むしろ、破壊の後に訪れる再生の気配、そして次の時代を担う存在への静かな希望である。ジョンは、この抽象的で危うい主題を、彼自身が生涯にわたって描き続けてきた母子像という形式に託した。

画面に現れる母と子は、特定の物語や人物を示すものではない。荒廃した大地と重く垂れ込める雲の下で、彼女たちは静かに立ち、あるいは佇んでいる。だが、地平線の彼方から差し込む光が、その姿を柔らかく照らし出すとき、画面全体は「夜明け」という時間の比喩に包まれる。ここでの光は、単なる自然現象ではなく、歴史的転換の兆しとして機能している。

注目すべきは、ジョンが戦争の惨禍を直接描くことを意図的に避けている点である。瓦礫や荒野は示されているものの、暴力的な身体表現や死の直接的描写は存在しない。その代わりに置かれているのは、命を抱く母の身体と、未来そのものを象徴する子どもの存在である。この選択は、戦争宣伝という文脈においても特異であり、ジョンの個人的な倫理観と美意識が色濃く反映されている。

もともとジョンは、体制や権威に距離を取る反骨的な画家として知られていた。ボヘミアン的な生活と自由な表現を尊び、個人の感情や内面に深く分け入る肖像画を数多く手がけてきた彼にとって、国家のために描くという行為は、決して自明なものではなかったはずである。それにもかかわらず、《黎明》において彼は、個の表現を放棄することなく、集合的な希望を描き出すという困難な課題に取り組んでいる。

母子像は、ジョンの私的な主題であると同時に、普遍的な象徴でもある。そこには、国家や民族といった枠組みを超えた人間的価値が読み取れる。戦争を正当化するための直接的なスローガンではなく、「守るべきものは何か」という根源的な問いが、静かなかたちで提示されているのである。この点において、《黎明》は、単なるプロパガンダを超えた深みを獲得している。

リトグラフという複製技法の選択もまた重要である。大量に刷られ、広く流通することを前提としたこの媒体は、作品を特権的な一点物から、共有される視覚体験へと変換する。ジョンの描いた理想は、美術館の壁に留まるものではなく、戦時を生きる人々の日常に入り込み、彼らの想像力を支える役割を担った。

戦後、ジョンは再び肖像画家としての道を歩み、社会的名声を確立していく。しかし、《大戦 英国の努力と理想:黎明》は、彼の芸術における例外的な逸脱ではなく、むしろ人間存在への一貫した関心が、歴史的状況によって別のかたちを取った結果として位置づけられるべきだろう。個人の顔を見つめてきた画家の眼差しは、この作品において、未来そのものへと向けられている。

夜明けは、必ずしも即座の救済を約束しない。それは、長い夜の終わりを告げると同時に、新たな責任と試練の始まりでもある。《黎明》が放つ静かな光は、その両義性を含み込んだまま、戦時の英国社会、そして現代の私たちに問いを投げかけ続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。