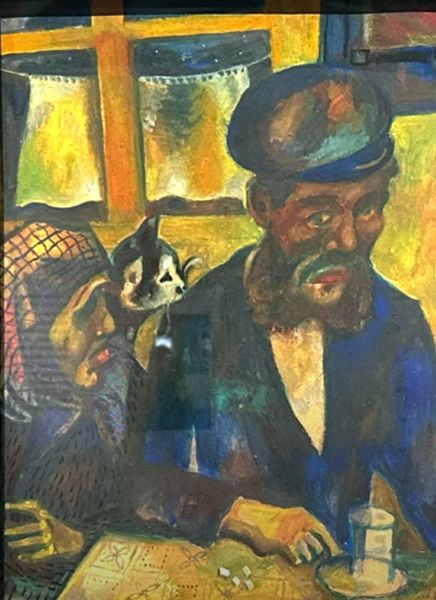

【父と祖母】マルク・シャガールーロシア国立博物館所蔵

父と祖母

沈黙の肖像に刻まれた血縁と記憶

マルク・シャガールの絵画世界において、家族は単なる主題ではない。それは彼の芸術を内側から支える、最も深く、最も持続的な源泉である。恋人や故郷、宗教的象徴と並び、父や母、祖父母といった血縁の存在は、彼の画面のなかで繰り返し立ち現れ、時間を超えて語りかけてくる。「父と祖母」(1914年制作)は、そのなかでも特に、沈黙と感情の重さが凝縮された作品であり、シャガールが自己の原点と真正面から向き合った肖像画である。

1914年という制作年は、シャガールの人生において決定的な意味をもつ。パリで前衛美術の洗礼を受け、独自の様式を確立しつつあった彼は、この年、一時的に故郷ヴィテブスクへと戻る。そこには幼少期の記憶、家族の生活、ユダヤ人共同体の空気が、ほとんど変わらぬ姿で残されていた。外の世界へと大きく開かれた視線と、内側へと深く沈潜する感情。その両極が、この時期のシャガールの作品を特徴づけている。

「父と祖母」に描かれているのは、画家にとってきわめて身近でありながら、決して単純ではない存在である。父は家族を支える労働者として、日々の重荷と沈黙を身にまとった人物であり、祖母は家庭の内部に穏やかな秩序と情愛をもたらす存在であった。シャガールはこの二人を、感傷的な美化や写実的な再現から距離を取りながら、精神的な肖像として画面に定着させている。

構図において、父の顔は強い存在感をもって画面の中心に据えられている。その表情は硬く、視線はどこか内側に閉じられ、言葉を拒むかのようである。身体の輪郭は重く、色彩は抑制され、時間の堆積を感じさせる。一方、祖母は父に寄り添うように描かれ、その姿には柔らかな曲線と温度が宿る。二人の距離は近いが、心理的な質感は明確に異なっており、その差異こそが、この作品の核心を成している。

色彩の選択は、シャガールの感情の配置を雄弁に物語る。父には焼けたオーカーや濃い茶色が用いられ、労働と疲労、そして人生の重さが象徴されている。それは大地に結びついた色であり、逃れがたい現実を示唆する。一方、祖母の周囲にはより柔らかく、包み込むような色調が配され、家庭的な安心感と記憶の温度が漂う。色彩はここで装飾ではなく、心理の構造そのものとして機能している。

本作において注目すべきは、幻想性が控えめである点である。空を飛ぶ人物や歪んだ空間といった、後年のシャガールを特徴づけるモチーフは前景化していない。代わりに、静止した時間、重い沈黙、内省の気配が画面を支配している。この抑制こそが、家族という主題に向き合う際の、シャガールの誠実さを示していると言えるだろう。

1916年にモスクワおよびペトログラードで開催された複数の現代美術展に本作が出品されたことは、この作品が個人的な肖像にとどまらず、同時代の芸術的文脈においても重要視されていたことを示している。ロシア・アヴァンギャルドが急進的な形式実験へと突き進むなかで、シャガールは感情と記憶に根差した表現を手放さなかった。その姿勢は、時に異質でありながらも、確かな存在感を放っていた。

父と祖母という二人の人物は、シャガールにとって対照的な象徴でもあった。父は理解しきれない沈黙の存在であり、祖母は感情的な避難所であった。その両者を一つの画面に収めることは、画家自身の内面の葛藤を可視化する行為でもある。愛情と距離、重圧と安らぎ。その緊張関係が、作品に静かな深みを与えている。

「父と祖母」は、家族の肖像であると同時に、シャガール自身の精神的な自己像でもある。ここに描かれているのは、過去への回帰ではなく、記憶と現在を結び直す試みである。血縁という逃れ得ぬ関係性のなかで、人はどのように自己を形成するのか。その問いが、この沈黙に満ちた画面から、今なお観る者に投げかけられている。

この作品は、シャガール芸術の華やかな側面とは異なる、内省と重力に満ちた一面を示している。そしてそれゆえに、「父と祖母」は、彼の芸術の根幹に触れるための、極めて重要な一作なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。