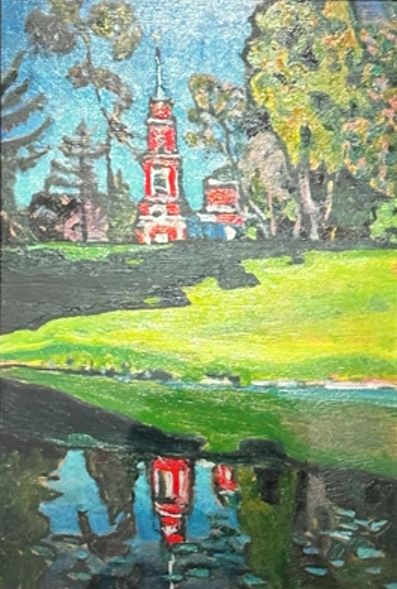

【レッド·チャーチ】ワシリー・カンディンスキーーロシア国立博物館所蔵

赤の聖域

ワシリー・カンディンスキー《レッド・チャーチ》における色彩精神の胎動

二十世紀美術を根底から変革したワシリー・カンディンスキーの歩みを振り返るとき、抽象絵画の完成形だけでなく、その生成過程に位置する初期作品の意義は極めて大きい。《レッド・チャーチ》は、その代表的な一例である。本作は、具象的風景を主題としながらも、すでに自然再現の枠を超え、色と形が感情や精神を担う主体として前景化し始めた瞬間を捉えている。そこには、後年の抽象表現へと連なる萌芽が、静かに、しかし確実に宿っている。

十九世紀末から二十世紀初頭にかけて、カンディンスキーはまだ「抽象の画家」ではなかった。法律家から画家へと転身した彼は、ミュンヘンを拠点に、ロシア的精神性と西欧近代美術の潮流とを交差させながら、自らの表現の基盤を模索していた。《レッド・チャーチ》が制作された一九〇〇年前後は、彼が自然の風景や建築を描く中で、写実から逸脱する衝動を次第に強めていった時期にあたる。そこでは、対象の正確な描写よりも、画面全体に立ち上がる感覚的な印象が重視されつつあった。

本作の中心に据えられた赤い教会は、単なる建築物ではない。宗教的象徴としての教会である以前に、それは「赤」という色彩の凝縮体として、画面に強い緊張をもたらしている。赤は、伝統的な宗教画においてしばしば殉教や神性を象徴する色であるが、カンディンスキーの赤は、象徴性を超えて、感情そのものの震源として機能している。燃え上がるような色面は、建築の輪郭を際立たせると同時に、それを溶解させ、見る者の視線を精神的な高揚へと導く。

色彩の扱いにおいて、フォーヴィスムとの共鳴は明らかである。自然の光や陰影に忠実であることを拒み、色そのものの力を信じる態度は、マティスらが示した「野獣派」の実践と響き合う。しかし、カンディンスキーの色彩は、快楽的な視覚効果にとどまらない。彼にとって色は、音楽の和音のように、内面に直接作用する精神的要素であった。《レッド・チャーチ》における赤、青、黄の対比は、視覚的構成であると同時に、感情の配置でもある。

形態に目を向けると、教会の輪郭は現実の建築を踏まえつつも、どこか不安定で、意図的に強調されている。直線や角度は硬質でありながら、完全な幾何学には還元されない。この曖昧さこそが、本作の重要な特質である。形はまだ対象を指し示しているが、その安定性はすでに揺らぎ、感覚的なリズムへと転化しつつある。ここに、後年の抽象絵画における「形の自律」への第一歩を見ることができる。

画面構成における空間処理も注目に値する。教会の周囲には、広がりを持つ余白が配置され、建築物の存在感を際立たせている。この余白は単なる背景ではなく、沈黙や間(ま)として機能し、色彩の強度を受け止める場となっている。カンディンスキーはすでに、画面全体を一つの精神的空間として捉えており、要素の配置によって感情の流れを制御しようとしている。

《レッド・チャーチ》は、具象と抽象の境界に立つ作品である。教会という認識可能なモチーフが存在する一方で、その意味は次第に解体され、色と形の相互作用へと置き換えられていく。この二重性こそが、本作に独特の緊張感と詩性を与えている。カンディンスキーはまだ自然を手放してはいないが、自然を媒介として、より深い内面的世界へと踏み出そうとしている。

後年、彼は「色は鍵盤であり、眼はハンマーであり、魂は多くの弦をもつピアノである」と記した。その思想の原型は、すでに《レッド・チャーチ》の画面に息づいている。色は対象を説明するための道具ではなく、直接魂に触れる力として扱われているのである。

この作品は、完成された抽象絵画ではない。しかし、完成へと至る必然の過程を、静かに、しかし雄弁に物語っている。《レッド・チャーチ》は、カンディンスキーが色と形を通じて精神的次元へと向かう航路を定めた、初期の灯台のような存在である。その赤は、単なる色ではなく、未来の抽象への予感そのものとして、今なお強く輝き続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。