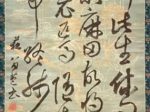

【好子像】河野通勢‐東京国立近代美術館所蔵

好子像

河野通勢と近代肖像画の静かな革新

河野通勢の《好子像》(1916年)は、近代日本美術が自己の輪郭を模索していた時代の、ひときわ静かな到達点を示す作品である。外見上は一人の女性を描いた油彩肖像にすぎない。しかし、画面に向き合う者はほどなく、この像が単なる人物再現を超え、近代という時代における「個」の在り方そのものを問いかけていることに気づかされる。本作は、河野通勢が西洋絵画の技法を本格的に咀嚼しつつ、日本的感性と結び合わせた時期に生まれた、彼の画業を代表する一作である。

河野通勢は1880年に生まれ、明治から昭和初期にかけて活動した画家である。東京美術学校で学んだ彼は、早くから油彩による人物表現に強い関心を抱き、西洋近代絵画の写実的技法を積極的に取り入れた。一方で、その関心は単なる技術的達成にとどまらず、人物の内面、すなわち精神のありようをいかに可視化しうるかという問題へと向かっていた。河野にとって肖像画とは、顔貌の再現ではなく、人間存在の奥行きを静かに掘り下げるための場であった。

《好子像》が制作された1916年という年は、日本美術が「洋画」と「日本画」という二項対立の只中にあった時代である。西洋からもたらされた油彩画は、写実性と物質感において圧倒的な説得力を持つ一方、日本的美意識との折り合いが常に問われていた。河野は、この緊張関係を避けることなく引き受け、むしろ肖像画という最も人間的な主題を通して、その融合の可能性を探った画家であった。

画面に描かれた好子は、正面に近い姿勢でこちらを見つめている。その表情は劇的でも感傷的でもない。むしろ抑制された静けさが支配し、わずかな視線の揺らぎや口元の緊張が、見る者の注意を引き寄せる。河野は、誇張や演出によって人物像を強調することを避け、あくまで沈黙のうちに精神の深度を示そうとする。その態度は、肖像画を一種の心理的空間として捉える彼の姿勢をよく物語っている。

油彩による肌の描写は、河野通勢の技術的成熟を端的に示す部分である。頬や額に重ねられた色層は、単なる肉体的質感の再現にとどまらず、内側からにじみ出るような生命感を湛えている。ここには、西洋絵画の写実的手法が確かに用いられているが、それは冷徹な客観描写ではない。色彩は常に抑えられ、過度な明暗対比は避けられており、全体として柔らかな統一感が保たれている。この節度ある色彩感覚は、日本的な美の伝統とも深く通じ合うものである。

背景は簡潔で、具体的な空間を示す要素はほとんど排除されている。これは、人物を特定の状況から切り離し、より普遍的な存在として提示するための選択であろう。背景の静けさは、好子の顔立ちや視線を際立たせると同時に、画面全体に沈思的な気配をもたらしている。ここでは、何が描かれているか以上に、何が描かれていないかが重要な意味を持つ。

とりわけ印象的なのは、目の表現である。好子の瞳は、こちらをまっすぐに捉えながらも、どこか遠くを見つめているようでもある。その視線は、観者を拒むことも、迎え入れることもせず、静かな距離を保って存在している。この距離感こそが、河野通勢の肖像画の本質であろう。彼は、人物の内面を暴露することなく、その存在の厚みだけをそっと示すのである。

衣服や髪型の描写にも、河野の美意識は明確に表れている。装飾的な要素は控えめで、線と色の整理が行き届いている。その端正さは、モデルの人格的な品位を象徴するかのようであり、同時に画家自身の倫理観を映し出しているようにも見える。肖像画において、外見の細部はしばしば社会的属性を語るが、《好子像》においては、それらが過度に強調されることはない。むしろ、静かな佇まいそのものが、人物の本質を語っている。

河野通勢が追求したのは、近代的な個人像でありながら、過度に主観化されない人物表現であった。そこには、西洋近代の自我表現とは異なる、日本的な人間観が息づいている。《好子像》は、その微妙な均衡の上に成立した作品であり、近代日本肖像画の一つの理想形を示していると言えるだろう。

この作品が今日なお強い存在感を放つのは、その静謐さゆえである。声高に語ることなく、見る者に思索を促すその佇まいは、時代を超えて有効であり続ける。《好子像》は、河野通勢が到達した技術的完成度と精神的成熟とを静かに示すと同時に、近代日本美術が抱えた問いを、今なお私たちに差し出しているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。