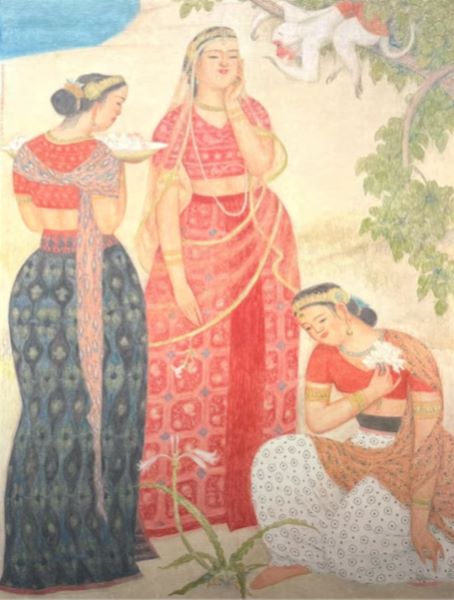

【羅摩物語】小杉放菴(未醒)‐東京国立近代美術館所蔵

羅摩物語

異国神話をまとう近代日本の叙情

小杉放菴(未醒)による油彩画《羅摩物語》(1928年)は、日本近代洋画が異文化の物語と真正面から向き合った、稀有かつ静謐な成果である。本作は古代インドの大叙事詩『ラーマーヤナ』に取材しながら、単なる物語絵や異国趣味の表層にとどまらず、放菴自身の美意識と精神性を深く反映した絵画として成立している。そこには、近代という時代が抱えた世界へのまなざしと、日本の画家が異文化をいかに内面化しうるかという問いが、穏やかで抑制されたかたちで織り込まれている。

描かれているのは、魔王ラヴァナにさらわれ、ランカー島に幽閉されたシーター妃が、白猿ハヌマットからラーマ王子救出の知らせを受け取る瞬間である。長い苦難の末に訪れた希望の兆し。その喜びに胸を打たれ、手にしていた白い花を取り落とす一瞬が、画面の中心的な主題として選ばれている。放菴がこの場面を選択したことは象徴的である。英雄的な戦闘や劇的な行動ではなく、感情が静かに揺れ動く内的瞬間にこそ、彼は物語の本質を見出したのであろう。

画面に立つシーター妃は、細身でしなやかな身体をわずかに傾け、片手を頬に添えている。その表情には過剰な誇張はなく、微かな驚きと、内から湧き上がる安堵と喜びが抑制されたかたちで表現されている。ここには、西洋的写実とも日本的情緒とも異なる、放菴独自の人物造形が見て取れる。彼女は個人としての肖像であると同時に、神話的存在としての普遍性を帯び、時間を超えた象徴的な像として画面に定着している。

色彩は本作において決定的な役割を果たしている。背景を覆うインディゴブルーや深い緑は、夜の静けさや密林の奥行きを想起させ、幽閉という状況に潜む静寂と孤独を暗示する。一方、シーターの衣装に施された赤や金の色調は、彼女の高貴な出自と精神的な強さを象徴し、画面に温度と輝きを与えている。これらの色彩は激しく対立するのではなく、全体として調和的に配置され、物語の緊張を静かに包み込んでいる。

注目すべきは、画面全体を満たす装飾的モチーフの扱いである。草花、孔雀の羽、魚、星といった要素は、単なる背景装飾ではなく、神話世界の象徴として機能している。孔雀は美と神聖性を、花や魚は生命と再生を、星は運命と超越的秩序をそれぞれ暗示し、シーターの置かれた状況と内面を重層的に語り出す。放菴はこれらのモチーフを、説明的にではなく、絵画的リズムの中に溶け込ませることで、物語を視覚的な詩として再構築している。

小杉放菴は、明治から昭和にかけて、日本が急速に西洋化と国際化を進める時代を生きた画家である。東京美術学校で西洋絵画の基礎を学びながらも、彼は次第に単純な西洋模倣から距離を取り、日本的感性と東洋的想像力を重ね合わせた独自の表現へと歩みを進めた。その過程で彼が惹かれたのが、インドや中国をはじめとするアジアの古層に息づく神話的世界であった。

《羅摩物語》は、その関心が最も結実した作品の一つである。インド叙事詩という題材は、放菴にとって異国趣味の対象であると同時に、近代日本人としての自己を相対化する鏡でもあった。彼は、遠い文化の物語を借りながら、普遍的な感情――苦難、希望、信頼、救済――を静かに掬い上げ、それを装飾性と叙情性をもって提示している。

シーターが白い花を落とす所作は、本作の象徴的核心である。それは、苦難の時間が終わりへと向かう転換点であり、同時に新たな再生の予兆でもある。花が手を離れるというささやかな動作に、放菴は物語全体の重みを凝縮させた。英雄の到来はまだ描かれていない。しかし、希望はすでに画面の中に満ちている。

《羅摩物語》は、異文化理解を声高に主張する作品ではない。むしろ、静かな敬意と内省のうちに、遠い神話を自らの感性に引き寄せた結果として生まれた絵画である。その抑制された美しさは、日本近代美術が世界と向き合う際に獲得し得た、一つの成熟した姿を示していると言えるだろう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。