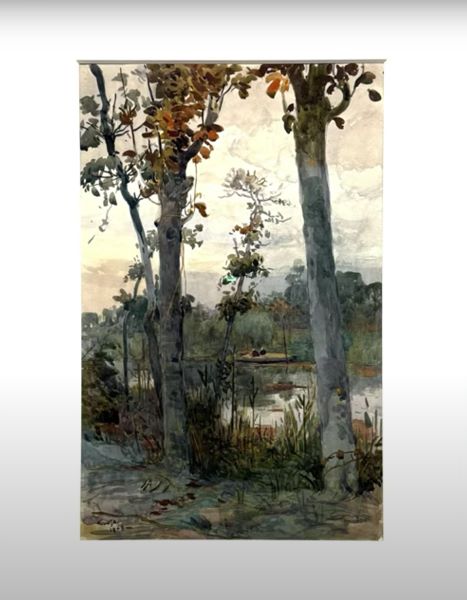

【綾瀬風景】織田一磨‐東京国立近代美術館所蔵

綾瀬風景

都市の生成と自然の余白――織田一磨、水彩による近代東京の一断面

明治四十一年(一九〇八)、東京はすでに首都としての輪郭を明確にしつつあったが、その外縁部には、なお農村的風景と新しい都市の兆しとが複雑に絡み合う領域が広がっていた。織田一磨の《綾瀬風景》は、そうした都市生成の過程にある場所を静かに見つめ、変化の只中にある風景の呼吸を、繊細な水彩表現によって定着させた作品である。本作は、華やかな近代都市像とは距離を取りながら、近代化の「途中」にある東京の姿を、極めて抑制された語り口で提示している。

織田一磨は、近代日本における洋画受容の流れの中で、特異な位置を占める画家である。東京美術学校で西洋画を学び、さらにフランス留学を経験した彼は、印象派以降の色彩感覚や視覚の捉え方を身につけた。しかし彼の関心は、異国的なモチーフや前衛的表現へと向かうのではなく、日本の都市と風景を、いかに新しい視線で捉え直すかという点にあった。《綾瀬風景》は、そうした志向が若い時期から一貫していたことを示す、重要な作例である。

本作に描かれる綾瀬の風景は、特定の名所として誇張されることはない。画面には、低層の建物や道、周囲に残る自然の気配が、均衡の取れた構図の中に静かに配置されている。水彩による淡い色調は、強いコントラストを避け、空気の層をそのまま画面に封じ込めるかのようである。そこには、近代都市が持つ速度感や喧騒はほとんど感じられず、むしろ時間が緩やかに流れる、郊外特有の静けさが支配している。

織田一磨の水彩技法は、透明性を生かした重ね塗りと、にじみの効果によって、光と影の微妙な移ろいを表現する点に特徴がある。《綾瀬風景》においても、空や地表、建物の表面は、明確な輪郭よりも色彩の層によって構成されており、視覚的な柔らかさが画面全体を包み込んでいる。その一方で、鉛筆による線描が随所に用いられ、建物や地形の構造を静かに支えている。この線と色の関係は、偶然性に委ねられがちな水彩表現に、確かな秩序と知性をもたらしている。

《綾瀬風景》が示唆するのは、都市と自然の対立ではなく、両者がまだ明確に分離されていない状態である。明治末期の東京郊外では、都市化の波が確実に押し寄せていたが、その進行は場所ごとに異なり、風景には時間の層が重なって存在していた。織田は、その曖昧な境界に美を見出し、消えゆくものと生まれつつあるものを、同じ画面の中に共存させている。

この作品に漂う郷愁は、過去への単純な回帰願望ではない。むしろ、変化を不可逆的なものとして受け入れた上で、その過程に宿る一瞬の均衡を掬い取ろうとする、冷静で観察的なまなざしに基づいている。織田一磨は、都市の発展を否定することなく、また無批判に賛美することもなく、風景そのものが語る声に耳を傾けているのである。

近代日本の風景画は、西洋的写実の導入によって大きく変貌したが、織田の作品は、その中でも特に「見ること」の質に重心を置いている。《綾瀬風景》において、風景は歴史や象徴を背負わされた舞台ではなく、画家と世界とが向き合う場として提示される。そこに描かれた都市の一角は、近代化という大きな物語の断片であると同時に、個人的な視覚体験の結晶でもある。

《綾瀬風景》は、織田一磨の代表作の一つとして、近代東京の生成期を静かに語り継ぐ作品である。派手な革新性や劇的な構図を避けながらも、この水彩画は、都市と自然、過去と未来が交錯する瞬間を、確かな造形感覚と叙情性によって定着させている。そこに示されているのは、近代における風景画の一つの成熟した姿であり、今日においてもなお、都市をどのように見るべきかという問いを、静かに投げかけ続けているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。