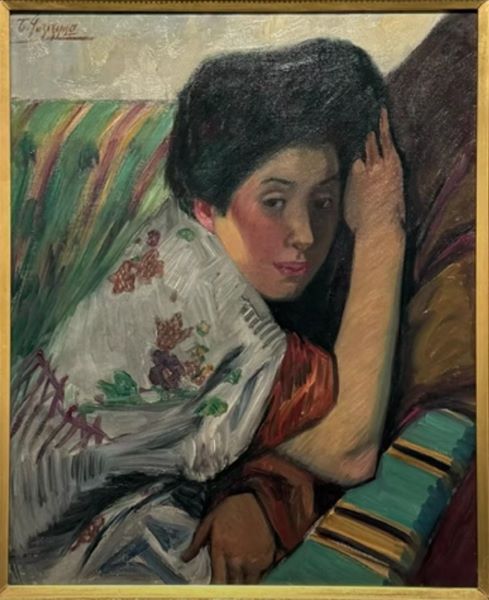

【うつつ】藤島武二‐東京国立近代美術館所蔵

うつつ

夢と現のあわいに沈む光

藤島武二の《うつつ》(一九一三年制作)は、日本近代洋画が自己の精神的輪郭を獲得していく過程において、ひときわ静かな輝きを放つ作品である。西洋画法の導入と制度化が急速に進む一方で、日本的感性の行方が問われていた大正初期において、本作は外来の技法と内在する精神性とを、緊張を保ったまま結び合わせることに成功している。そこに描かれた女性像は、現実に確固として立つ存在でありながら、同時に夢の縁に身を委ねたかのような曖昧さを湛え、観る者を静かな思索へと誘う。

藤島武二は一八六七年に生まれ、明治・大正・昭和初期という日本美術史の大きな転換期を生き抜いた洋画家である。彼は黒田清輝らとともに日本洋画の基礎を築き、西洋の写実と光の理論を積極的に導入した一方で、単なる模倣に終わらない独自の様式を追求した。その画業を貫くのは、技術の洗練と精神的深度とを両立させようとする一貫した姿勢であり、《うつつ》はまさにその結実といえる。

本作が描かれた一九一三年は、明治が終焉し、新たな時代の感受性が胎動し始めた時期である。近代化の速度は人々の生活と意識を大きく変え、合理性と進歩の名のもとに、従来の価値観や美意識が揺さぶられていた。藤島は、こうした変化を表層的に肯定も否定もせず、その只中に立つ人間の内面に目を向けた。《うつつ》に描かれた女性像は、そのような時代の精神的状態を象徴する存在として読むことができる。

画面中央に据えられた女性は、着物姿で静かに座し、目を伏せるかのように半ば閉じた瞼を持つ。その表情は感情を露わにすることなく、しかし完全な無表情でもない。そこには、思考と感覚が交錯する微妙な緊張が漂っている。彼女は何かを見ているのではなく、何かを思い出し、あるいは思い描いているかのようであり、その内的視線が、作品全体に夢幻的な空気をもたらしている。

「うつつ」という語が示すのは、覚醒と夢想の中間にある不安定な状態である。藤島はこの曖昧な領域を、物語や象徴の過剰な導入によってではなく、光と色彩の操作によって可視化した。人物の顔や手元に注がれる柔らかな光は、現実の身体性を確かに感じさせる一方で、背景に広がる淡い色調は、空間の輪郭を溶かし、時間の流れすら曖昧にする。この二重性が、作品に独特の浮遊感を与えている。

藤島の色彩感覚は、《うつつ》においてとりわけ洗練されている。肌に用いられた温かみのある色調は、生命の確かさを示しつつ、過度な肉感を避け、精神性へと昇華されている。一方、背景に漂う青や紫のニュアンスは、夜明け前や黄昏のような時間帯を想起させ、意識が内側へと沈み込む感覚を強める。色彩はここで装飾ではなく、心理の状態そのものを語る言語として機能している。

西洋画法に基づく油彩技法は、藤島にとってあくまで手段であった。彼は写実性や遠近法を用いながらも、それを現実の再現に奉仕させるのではなく、内面の表現へと転用した。《うつつ》における空間は、具体的な場所性を欠き、人物を包む精神的領域として立ち現れる。この点において、本作は印象派的な光の研究を超え、象徴的・内省的な絵画へと踏み出している。

また、着物姿の女性という主題の選択も重要である。西洋的技法で描かれながら、そのモティーフは明確に日本的であり、そこには藤島の美意識の核心が示されている。彼は、日本的なるものを表層的な装飾としてではなく、精神の在り方として捉え、西洋の技法と拮抗させた。《うつつ》の女性は、近代化の波に翻弄されながらも、なお失われきらない内面的静けさを体現している。

この作品は、観る者に明確な物語や結論を与えない。むしろ、鑑賞者自身の感覚や記憶を呼び起こし、それぞれの「うつつ」を重ね合わせる余地を残している。その開かれた構造こそが、《うつつ》を時代を超えて生き続けさせる理由であろう。

藤島武二の《うつつ》は、日本近代洋画が到達し得た精神的成熟の一つの姿である。そこには、進歩への昂揚も、伝統への郷愁も、声高に語られることなく、ただ静かに、しかし確かな重みをもって佇んでいる。夢と現実の境界に身を置くその女性像は、百年以上を経た今日においても、なお観る者の内面にそっと問いを投げかけ続けているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。