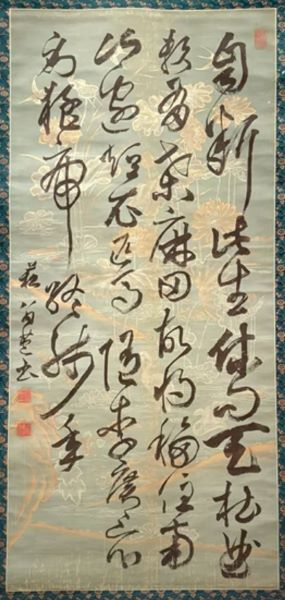

【七言古詩】貫名海屋(菘翁)-皇居三の丸尚蔵館所蔵

七言古詩

――貫名海屋、詩聖の言葉を墨に託す晩年の境地――

江戸時代後期、日本の知識人たちは、中国古典に深く学びながら、それを単なる摂取に終わらせず、自らの精神と美意識の中で再構成していった。書と詩が分かちがたく結びつき、一幅の中で思想と感情、形式と表現が統合される世界が生まれたのである。貫名海屋(菘翁)による「七言古詩」は、まさにその到達点を示す作品であり、書が詩の“写し”ではなく、詩そのものとして立ち上がる瞬間を捉えている。

本作は、唐代の大詩人・杜甫の七言古詩を題材とし、墨書と絵画的装飾とを一体化させた書作品である。緑地の料絹には金銀泥で蓮池が描かれ、白鷺と燕が静かに配される。その上に、菘翁の円熟した筆が詩句を刻む。書・画・詩が互いを侵すことなく、しかし確かに呼応しながら、一つの精神的空間を形成している点に、この作品の本質がある。

貫名海屋は、儒学者として経書を究める一方、書家としても比類ない評価を受けた人物である。王羲之、孫過庭といった中国書法の正統を学び、さらに空海の書に見られる精神性と構造感覚を自らの血肉とした。その長い研鑽の果てに到達した晩年の書は、技巧の誇示を超え、線そのものが思想を帯びる域に達している。「七言古詩」は、そうした菘翁芸術の集成とも言うべき一作である。

杜甫の詩は、自然の描写と人間存在への深い洞察とを併せ持つ。その言葉は、風景を詠みながら、同時に時代や人生の哀歓を内包する。菘翁が選んだ詩句もまた、静かな自然の情景の中に、人の生のはかなさと持続とを重ね合わせたものである。菘翁の書は、この詩の構造をなぞるのではなく、筆勢の緩急、墨色の濃淡によって、詩の呼吸そのものを可視化している。

筆線は、決して過剰に装飾的ではない。むしろ一字一字は節度を保ち、行間には十分な余白が与えられている。その余白こそが、詩の余情を受け止める場であり、見る者の思索を誘う空間となる。晩年の菘翁の書に特有の、穏やかでありながら芯の通った線質は、長い人生を経た知性と精神の結晶である。

背景に描かれた蓮池と白鷺、燕は、単なる装飾ではない。蓮は清浄を、白鷺は孤高を、燕は季節の移ろいと生命の循環を象徴する。それらは杜甫の自然観と響き合い、同時に儒者であった菘翁自身の倫理観とも重なっている。金銀泥のきらめきは抑制され、決して華美に流れない。その控えめな輝きが、墨の深みを際立たせ、全体に静謐な緊張感をもたらしている。

江戸後期、日本では明清書画の受容が進み、中国文化への理解は一層深化していた。しかし菘翁の書は、模倣や追随の域にとどまらない。中国古典を通して鍛えられた精神を、日本的な感受性と融合させ、独自の書境を切り開いている点にこそ、その価値がある。「七言古詩」は、書が学問と詩情の交差点に立つ芸術であることを、雄弁に示している。

本作が明治二十五年(一八九二)に宮内省に買い上げられたことは、近代国家として歩み始めた日本が、伝統文化の中に自らの精神的基盤を見出そうとした証でもある。西洋化の波の中で、貫名海屋の書は、失われるべき過去ではなく、未来へと継承されるべき文化として認識されたのである。

「七言古詩(貫名海屋)」は、詩と書が最も純度の高いかたちで融合した作品であり、墨線を通して言葉が再び息づく瞬間を私たちに示している。そこにあるのは、技巧の完成ではなく、精神の静かな到達である。菘翁の筆は、時代を超えて、なお深い沈黙の中から語りかけてくる。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。