- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

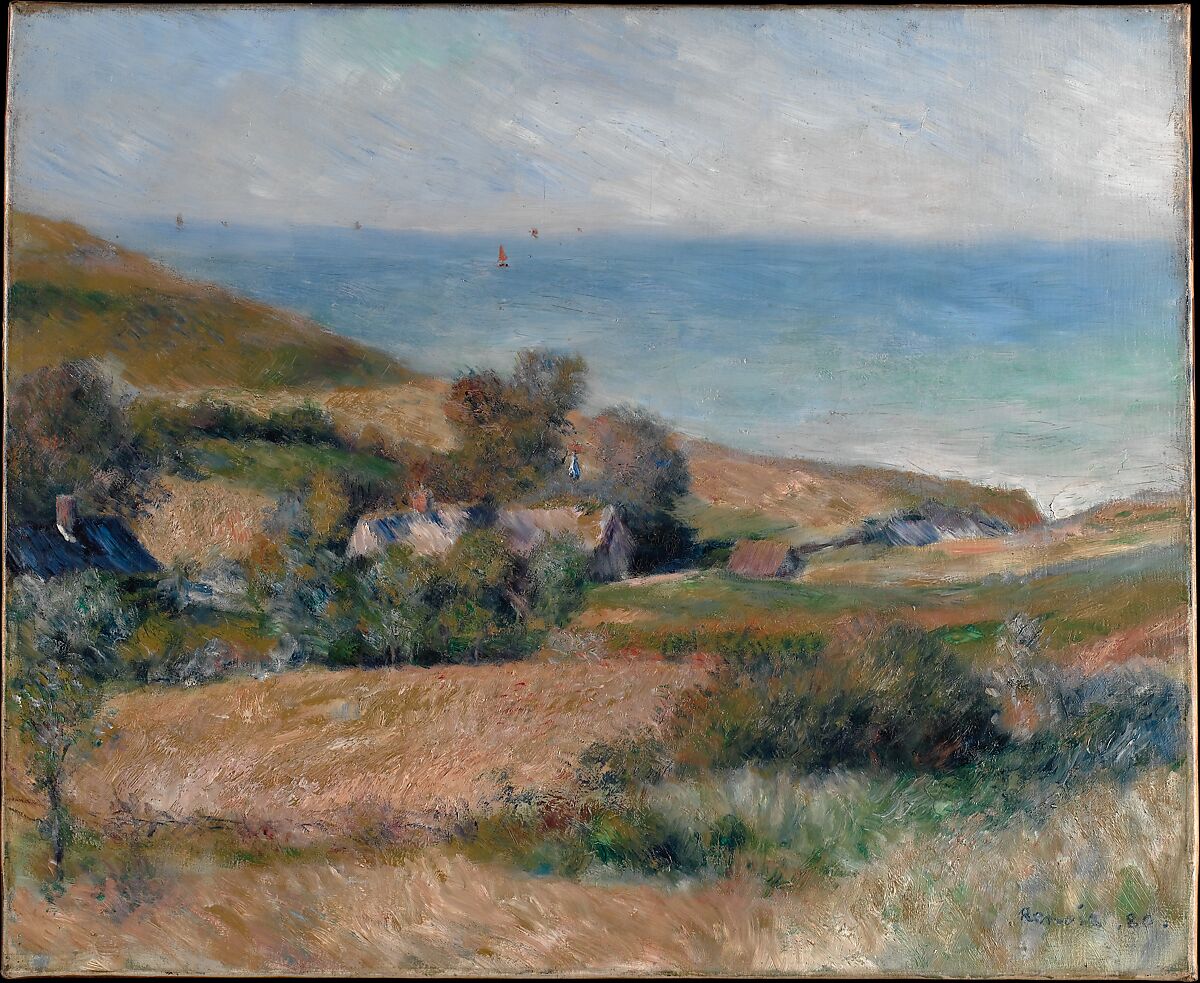

- 【ノルマンディー地方ワルジュモン近郊の海岸風景】ルノワール‐メトロポリタン美術館所蔵

【ノルマンディー地方ワルジュモン近郊の海岸風景】ルノワール‐メトロポリタン美術館所蔵

風と光の岸辺

ルノワール ノルマンディー地方ワルジュモン近郊の海岸風景

ピエール=オーギュスト・ルノワールは、印象派を代表する画家として人物画の名声に包まれてきたが、その制作の核心には常に「自然を見ること」への深い関心があった。1880年に描かれた《ノルマンディー地方ワルジュモン近郊の海岸風景》は、その関心が最も純粋な形で結実した作品のひとつであり、印象派風景画が到達した静かな頂を示している。

舞台となったワルジュモンは、フランス北部ノルマンディー地方の海辺に位置する小村である。断崖と草原、そして英国海峡へと開かれた広い空が交錯するこの地は、19世紀の画家たちにとって格好の制作地であった。ルノワールは銀行家で外交官のポール・ベラールの庇護のもと、この地に滞在し、創作と休息を重ねながら、海岸線の表情を丹念に描き留めている。本作は、そうした親密な環境のなかで生まれた、自然と画家の穏やかな対話の記録である。

画面は、手前の草原から中景の起伏、そして遠景の海と空へと緩やかに開かれる三層構成をとる。風に揺れる草は短い筆触で置かれ、黄緑や青、淡い赤みが混ざり合いながら、光を含んだ地表の気配を伝える。中景の斜面はわずかに持ち上がり、視線にリズムを与えつつ、画面を単なる平面から解き放つ。奥には、輪郭を曖昧にされた水平線が横たわり、空と海は空気の層を通して柔らかく溶け合っている。

この曖昧さこそが、印象派の要諦である。ルノワールは、自然を固定的な形として捉えるのではなく、刻々と変化する光と風の状態として把握した。屋外制作によって直接キャンバスに向かった彼の筆致は即興的でありながら、全体として驚くほどの調和を保っている。色は対象に貼り付けられるのではなく、隣り合う色と響き合いながら、視覚的な振動を生み出す。その結果、画面には具体的な地名を超えた、感覚としての「海辺の午後」が立ち上がる。

同時代のクロード・モネが、ノルマンディーの断崖に自然の劇的な構造を見出したのに対し、ルノワールはより親密で人間的な距離から風景に向き合った。彼の海岸風景には、自然の崇高さよりも、そこに身を置く時間のやさしさが漂う。人物が描かれていないにもかかわらず、画面には人の気配が感じられるのは、自然を「生きられる空間」として捉える彼の視線によるものであろう。

色彩の扱いにも、ルノワール独自の詩情が宿る。草原の緑は単色ではなく、光の反射や湿度、風の動きによって細かく変化する印象として分解されている。空と海の青もまた、冷たさよりも柔らかさを帯び、全体に包み込むような明るさを与えている。ここでは、色は再現の手段ではなく、感覚の媒介として機能している。

1880年という制作年は、ルノワールが印象派の方法を自在に操りつつも、次なる段階を模索し始める直前の時期にあたる。本作には、後年の構築的な志向はまだ前面化していないが、自然の秩序を画面に安定して配置する確かな構成感覚がすでに備わっている。それは、即興性と統御の微妙な均衡であり、印象派風景画の成熟を示す重要な指標である。

現在、この作品はメトロポリタン美術館に所蔵され、ルノワールの風景画の代表作として紹介されている。人物画の名声に隠れがちな彼の風景制作が、いかに高度な達成に至っていたかを示す証左でもある。

《ノルマンディー地方ワルジュモン近郊の海岸風景》は、特別な事件も劇的な演出も持たない。だが、風が草を渡り、雲が流れ、光が移ろうその一瞬を、確かな詩情として定着させている。そこにこそ、ルノワールの印象派芸術の本質がある。観る者はこの絵の前で、遠い19世紀の海辺に立ち、自然とともに呼吸する静かな時間を追体験するのである。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。