- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- 【ミレーに倣った〈最初の一歩〉】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

【ミレーに倣った〈最初の一歩〉】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

最初の一歩の行方

ミレーに倣ったゴッホ 魂を翻訳する絵画行為

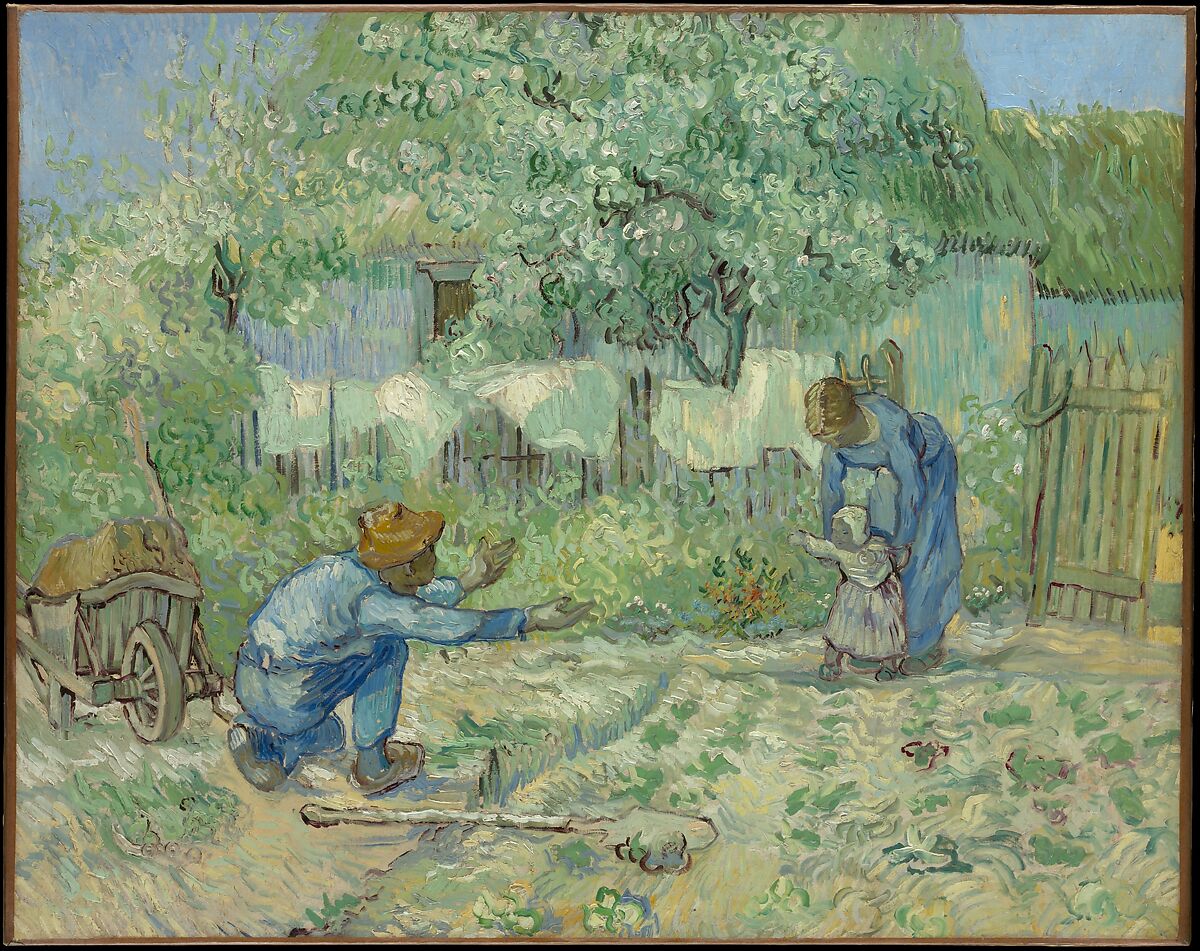

メトロポリタン美術館に所蔵されるフィンセント・ファン・ゴッホの《ミレーに倣った〈最初の一歩〉》(1890年)は、穏やかな家庭の情景を描きながら、画家の内面における切実な精神の運動を静かに映し出す作品である。幼子が歩み出そうとする一瞬を捉えたこの絵は、一見すれば素朴で抒情的な場面にとどまる。しかし、その背後には、ゴッホが生涯を通じて抱き続けた芸術観、そして彼が最も敬愛した画家ジャン=フランソワ・ミレーとの深い精神的連関が脈打っている。

ゴッホにとってミレーは、単なる先達ではなかった。農民や労働者の姿を通して、人間の尊厳と生の重みを描き続けたミレーの絵画は、宗教的使命感すら抱いていたゴッホの心に強く響いた。彼は書簡の中で、ミレーの作品を「福音書のようだ」と表現している。そこに見出されたのは、技巧ではなく、世界を誠実に見つめる姿勢そのものだった。

《最初の一歩》が制作されたのは、ゴッホが南仏サン=レミの精神療養院に滞在していた時期である。激しい精神の揺らぎに苦しみながらも、彼は絵を描くことで自らを保ち、再生への道を模索していた。そのなかで取り組まれたのが、ミレー作品に基づく一連の模写である。これは現実からの逃避ではなく、精神を立て直すための創造的な対話であった。

ゴッホは「模写」という行為を、忠実な再現としてではなく、「翻訳」と捉えていた。白黒の版画や写真資料をもとに、色彩と筆致によって原作を再解釈すること。それは、他者の思想を自らの言葉で語り直す行為に近い。《最初の一歩》においても、ミレーの構図は尊重されながら、色彩の選択や画面の律動には、明らかにゴッホ自身の感受性が反映されている。

画面には、農家の庭先で幼子が父のもとへ歩み出そうとする瞬間が描かれている。父は身をかがめ、両腕を広げて子を迎え、母はその背後からそっと支えている。舞台となる家屋や畑は簡素で、過剰な演出はない。だが、その慎ましさこそが、この場面を象徴的な出来事へと昇華させている。ここで描かれているのは、単なる家族の情景ではなく、人が生きるうえで避けがたい「踏み出すこと」の寓意である。

色彩は全体に抑制され、柔らかな調和を保っている。空には淡い青が広がり、地面や家屋には温かみのある黄土色が用いられる。人物の衣服は深い青や緑でまとめられ、落ち着いた重心を画面にもたらしている。ゴッホ特有の激しい筆致はここでは影を潜め、むしろ穏やかなリズムが全体を支配している。それは、主題の持つ静かな尊さを損なわぬための、意識的な選択だっただろう。

特筆すべきは、この絵が「始まり」を描いている点である。幼子にとっての最初の一歩は、人生の扉が開かれる瞬間であり、同時に不安と希望が交錯する時でもある。療養院という閉ざされた環境に身を置いていたゴッホにとって、この主題は決して他人事ではなかった。彼自身もまた、混乱と苦悩の只中から、再び世界へ踏み出そうとしていたのである。

この作品は、やがてサン=レミを離れ、オーヴェル=シュル=オワーズへ向かう直前に描かれた。そうした時間的文脈を踏まえると、《最初の一歩》は、ゴッホ自身の内的転機を象徴する一枚として読むことができる。彼はここで、過去の偉大な画家と対話しながら、自らの歩みを確かめていたのかもしれない。

模写とは、創造性の否定ではない。むしろ、他者の視点を深く受け入れたうえで、それを自らの感性によって再生させる高度な創造行為である。《ミレーに倣った〈最初の一歩〉》は、そのことを雄弁に物語っている。ゴッホはこの絵を通して、ミレーの人間観を引き継ぎながら、自身の魂の震えを静かに重ねた。

この一枚が放つ力は、声高な表現にあるのではない。むしろ、控えめな構図と穏やかな色彩の奥に潜む、切実な願いにこそある。人は再び歩き出すことができるのか。その問いに対し、ゴッホは声ではなく、絵筆によって答えようとした。その静かな応答は、時を越えて、今なお私たちの心に届いている。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。