【ひびわれた家】ポール・セザンヌ‐メトロポリタン美術館所蔵

静けさの中にひそむ崩壊の予兆

セザンヌ《ひびわれた家》をめぐる考察

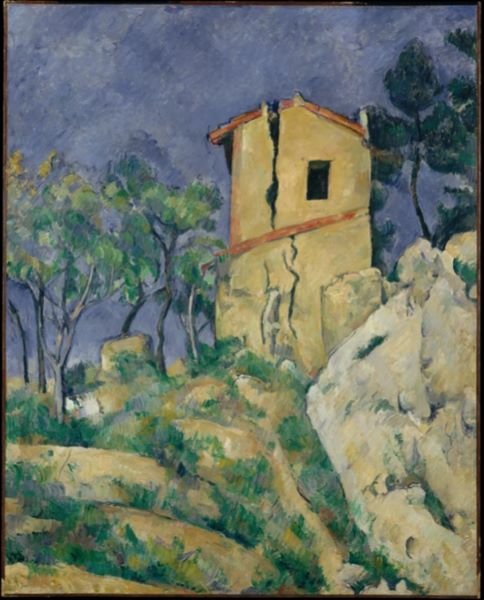

ポール・セザンヌが1890年代初頭に描いた《ひびわれた家》は、彼の風景画の中でもひときわ異様な沈黙をたたえている。南仏の片隅に佇む一軒の廃屋。そこには、印象派的な光のきらめきも、牧歌的な安らぎもほとんど見当たらない。画面全体を支配しているのは、抑制された色調と、今にも崩れ落ちそうな建築の不安定さである。この作品は、セザンヌが生涯にわたり追い求めた「見ること」と「構築すること」の緊張関係を、極めて凝縮したかたちで示している。

セザンヌにとって風景画とは、自然の情景をそのまま写し取る行為ではなかった。彼は、移ろう光や一瞬の印象よりも、対象の内奥に潜む持続的な構造にこそ関心を寄せていた。「自然を円筒、球、円錐として扱え」という有名な言葉は、世界を幾何学的秩序のもとで再把握しようとする彼の姿勢を端的に物語っている。《ひびわれた家》においても、崩壊寸前の壁や歪んだ屋根は、偶然の形ではなく、慎重に組み立てられた量塊として画面に定着している。

この絵の中心に据えられた廃屋は、セザンヌが繰り返し描いた農家や別荘とは異なり、一度きりしか扱われていないモチーフである。画面を縦に貫く深いひび割れは、建物の老朽化を示すと同時に、内部と外部、過去と現在を分断する裂け目のようにも見える。壁と地面の境界は曖昧で、色彩は互いに滲み合い、安定した輪郭を拒む。その結果、建物は確かな質量を持ちながらも、どこか現実から遊離した存在として立ち現れる。

色彩の扱いもまた、この作品の静けさを強めている。セザンヌは鮮やかな対比を避け、くすんだ褐色や鈍い緑、淡い青を重ねることで、画面全体に沈潜するような調和をもたらしている。光は決して劇的ではなく、壁の一部をそっと照らす程度に抑えられている。その控えめな明るさが、逆説的にひび割れた部分の暗さを際立たせ、内部に潜む空虚を想像させる。

人影のないこの風景には、「不在」という主題が色濃く漂っている。かつて誰かが暮らしていたであろう家は、今や自然に取り込まれ、沈黙の中に置き去りにされている。しかしその不在は、単なる寂寥感ではなく、時間が堆積した結果としての重みを帯びている。セザンヌは人物を描かずとも、建物そのものを通して、人間の痕跡と消失を語っているのである。

1890年代のセザンヌは、画家としての評価がようやく定まりつつある一方で、孤独と不安を抱え続けていた時期でもあった。社会との距離、自己の芸術への疑念、そして近代という時代が孕む不確かさ。そうした内的緊張が、このひびわれた建物の姿に重ね合わされていると考えることは、決して不自然ではない。崩壊の予兆を宿した家は、同時代の精神的風景を映す象徴ともなり得る。

この作品に見られる構造への執着と、形態の断絶は、後のキュビスムを予感させるものでもある。対象を一度解体し、再構成するという思考は、ピカソやブラックに大きな示唆を与えた。もっとも、《ひびわれた家》は理論的実験として描かれたわけではない。むしろ、静かで内省的なまなざしの結果として、必然的に生まれた絵画なのである。

《ひびわれた家》の前に立つと、私たちは一軒の古びた建物以上のものを見る。そこには、時間の痕跡、存在の不安定さ、そして絵画が世界を把握し直そうとする意志が、沈黙のうちに重なり合っている。セザンヌがこの家を描いた理由は、今なお明確ではない。しかし、その説明しきれなさこそが、本作を特別なものにしている。

静けさの中に潜む崩壊の気配。《ひびわれた家》は、声高に主張することなく、見る者に問いを投げかけ続ける。風景とは何か、絵画はいかにして時間と向き合うのか。その問いは、今なお色褪せることなく、私たちの前に差し出されている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。