- Home

- 10・現実主義美術, 2◆西洋美術史

- 【二人の若い農婦】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

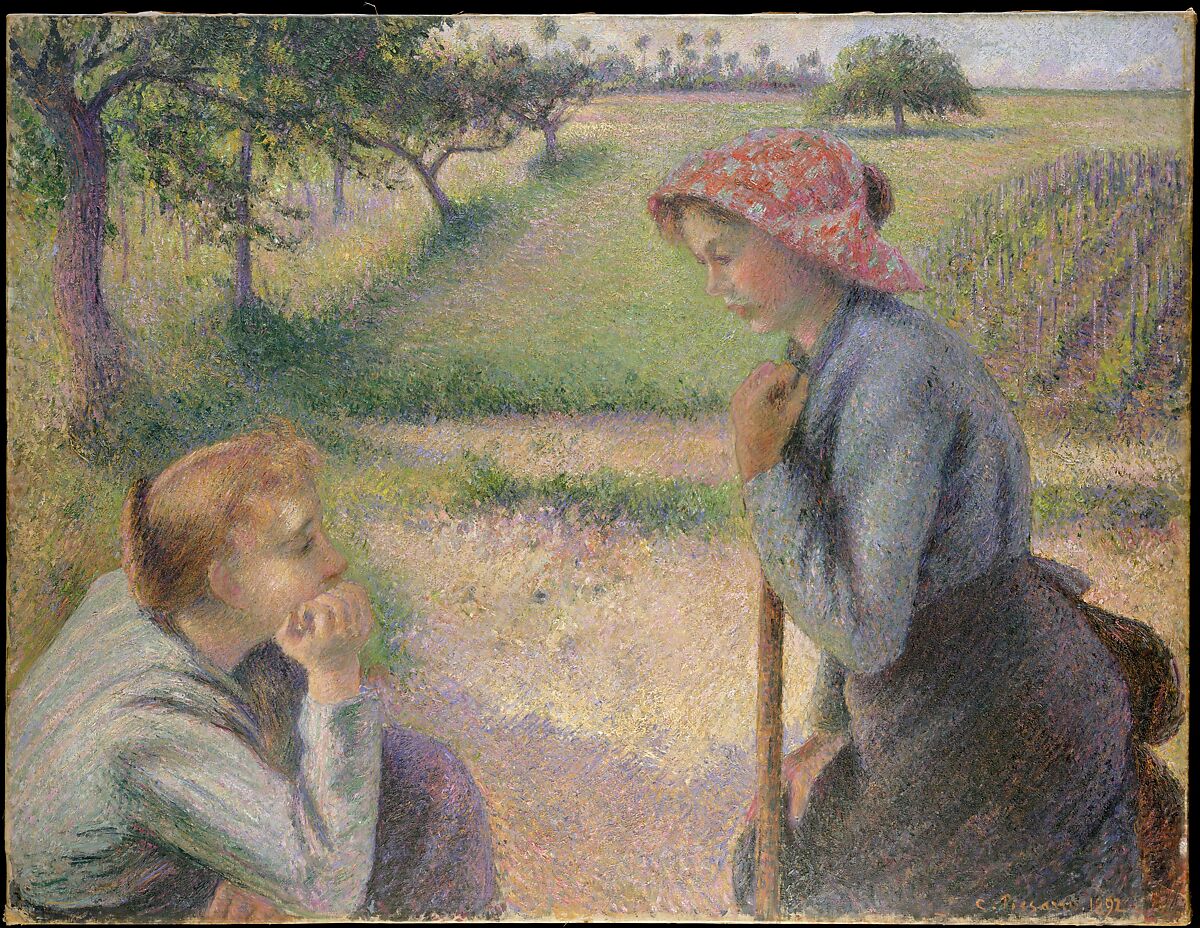

【二人の若い農婦】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

二人の若い農婦

ピサロ晩年のまなざしと農村への賛歌

カミーユ・ピサロ(1830–1903)が晩年にたどり着いた境地は、派手な技法の革新ではなく、むしろ静かに深まった「見る」という行為そのものにあった。印象派の軽やかさを経て、新印象派の構築的な実験にも身を投じた彼は、1890年代に再び自身の原点──農村に生きる人々と、その営みの尊厳──へと立ち返る。本作《二人の若い農婦》(1891–92年)は、その回帰を象徴する作品であり、ピサロの成熟した感性がもっとも澄んだ形で結晶した一枚である。

絵の中心に立つのは、質素な作業着をまとい、静かにこちらを見つめる二人の若い農婦。彼女たちを囲むのは、エラニー=シュル=エプトの広がりのある野原と、光を柔らかく受け止める空の気配だ。しかし、ここで自然は背景に退くのではなく、人物と静かに響き合いながら画面に緊張感を与えている。ピサロは、この二人の存在を風景の中に溶かし込むことを望んでいない。むしろ、彼女たちが自然と対等の重みをもって立つ「ひとつの生命」として描き出されている点が、作品に独特の気高さを与えている。

この人物の強い存在感は、構図と色彩の対比によって生まれている。背景の草地や空には柔らかな色が置かれ、遠くの木々は淡い輪郭で空気に滲む。それに対して、農婦の衣服には深い青や赤味を帯びた茶色が施され、視線を引き寄せる。二人の立ち姿は垂直線を強調し、画面全体に静謐な均衡をもたらしている。ピサロは、農村の風景を描きながら、その中に立つ人間の尊厳を際立たせる方法を熟知していたのである。

この作品が描かれたエラニー=シュル=エプトは、ピサロが家族とともに過ごした創作の拠点であり、安らぎの地でもあった。1884年以降、彼はこの地で自然と村人たちの生活を観察し続けた。モデルとなった若い農婦たちは、絵のために用意された存在ではなく、日々の生活の延長にある、ごく普通の村の娘たちであっただろう。ピサロは彼女たちを理想化せず、しかし温かな敬意をもって画面に迎え入れている。

19世紀末のフランスでは、鉄道の敷設や工場の拡大によって農村の姿が急速に変貌していた。ピサロはこうした近代化の波に慎重な眼差しを向け、農民の労働や生活を絵画の中に記録した。その視線の底には、アナーキズム思想にも通じる「権力に対する静かな懐疑」と、「労働する者への連帯」が宿っている。二人の若い農婦は、その思想の象徴として画面に立つ。彼女たちの無言の眼差しには、時代の流れに飲み込まれまいとする、確かな意志のようなものが漂っている。

制作の過程も、ピサロの思い入れを物語る。1892年初頭に完成した本作は、同年2月のデュラン=リュエル画廊での個展には出品されたが、売却されることはなかった。むしろピサロ自身が手もとに留め、のちに妻ジュリーへと贈ったという。この逸話は、彼が単なる風景画としてではなく、心の深部に触れる作品として本作を位置づけていたことを静かに示している。

今日、私たちがこの絵を眺めるとき、そこにあるのは単なる過去の農村風景ではない。むしろ、変化の速さに揺らぐ現代に向けて、「人間の営みとは何か」を問いかけるような、深い静けさと余韻である。二人の若い農婦は、ひとつの時代を超え、人間の根源に触れる存在として、今も変わらぬ光を放ち続けている。

技法的には、点描技法から一定の距離を置きつつ、印象派の柔らかな筆触を洗練させた段階にある。草地の筆致には繊細なタッチと大胆なストロークが交錯し、空には白と青の微細なゆらぎが漂う。人物の顔は詳細に描かれないが、かえってその簡潔さが「普遍的な存在としての農婦」というイメージを強めている。ここには、記録の精密さよりも、人間の存在の重みを捉えようとするピサロの深い意図がある。

《二人の若い農婦》は、ピサロ晩年の思想と美意識を集約した作品である。都市化が加速する時代にあって、農村の生活を単なる牧歌としてではなく、ひとつの文化的・倫理的価値として見つめ直した姿勢。自然と人間が対等に共存する関係への静かな賛歌。そして、労働する人々がもつ内なる尊厳への信頼。これらが画面の奥底に息づいている。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。