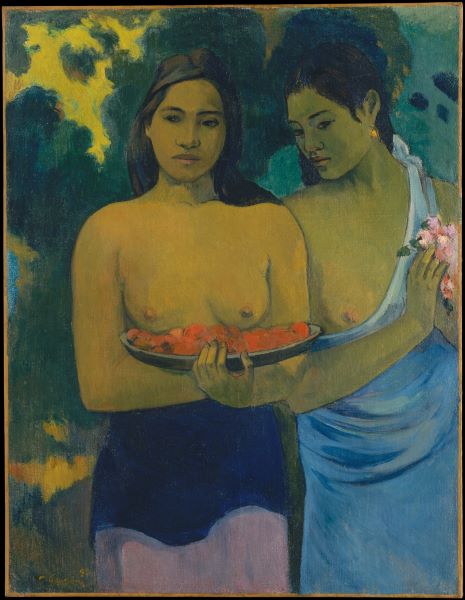

【二人のタヒチの女(Two Tahitian Women)】ポール・ゴーギャンーメトロポリタン美術館所蔵

南海のエデンと視線の政治

ポール・ゴーギャン《二人のタヒチの女》をめぐって

19世紀末、ポール・ゴーギャンはヨーロッパ文明から距離を置き、「原始」へと回帰する旅を重ねた画家として特異な存在である。彼が1880年代後半から繰り返したタヒチ滞在は、異文化への憧憬と脱文明への希求が交錯する創造の場となった。そこで生み出された絵画群は、後期印象派の枠を超え、20世紀モダニズムへと連なる色彩と象徴の実験場でもあった。

《二人のタヒチの女》(1899年)は、その到達点を示す作品である。ニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵される本作には、並んで佇む二人の女性が描かれる。ひとりは果物を手に、もうひとりは花を高く掲げる。二人の視線は正面から鑑賞者を受けとめ、穏やかな静寂のなかに揺るぎない強さを宿している。背後には濃密に繁る南国の植物が広がり、赤や黄、紫といった非自然主義的な色彩が画面を装飾的に満たしている。

この構図には、西洋美術が長らく描いてきた女性像の記憶が潜む。古代彫刻の三美神、ルネサンスのヴィーナス、サロン絵画の婦人たち。だがゴーギャンは、その古典的規範をタヒチの女性に重ねることで、新たな象徴体系を作り出した。彼が思い描いたのは、「楽園のイヴ」としての女性像──文明以前の純粋さと神秘を宿す存在であり、同時に自らの創造的欲望を映し出す鏡であった。

画面に差し出される果物や花は、単なる生活の断片ではなく、寓意的な装置として機能する。果物はしばしば誘惑や実りの象徴として扱われ、聖書的モチーフを連想させる。花を掲げる仕草もまた、視線を受け止める者への暗黙の招きに見える。この「贈与」の構図には、明示されることのないエロティシズムが潜み、女性像を受動的な存在へと位置づける力学が働いている。

しかし、タヒチの女性を理想化し、純粋性と無垢を重ねる視線は、19世紀末の植民地主義の影を帯びてもいる。当時のタヒチはすでにフランス統治下にあり、キリスト教化や西洋化が進行していた。実際の女性たちは、ゴーギャンが描く「自然の娘」とは異なる生活と文化を生きていた。したがって、《二人のタヒチの女》は現実の再現というより、画家自身が創り上げた「心象のタヒチ」であり、欲望により形作られた楽園の幻影ともいえる。

この作品に流れる視線の政治──つまり、描く者の欲望が女性像をどう規定するか──は現代の研究において重要な論点となっている。オリエンタリズムや「男性のまなざし」による他者の固定化、異文化の記号化など、今日の倫理的観点から見れば批判の余地は大きい。ゴーギャン自身が若い現地女性との関係を持っていた事実は、その視線の一層の偏りを示す証拠として扱われる。

それでも、この絵画が放つ造形的力は揺るがない。平面性を強調する構図、大胆で装飾的な色使い、象徴的モチーフの巧みな配置。これらは後のフォーヴィスムやキュビスムに深い影響を与え、マティスやピカソをはじめとする画家たちに異文化への新たな眼差しを促した。写実を超え、内的世界を画面に定着させる方法として、ゴーギャンの試みはモダニズムの扉を開いたのである。

《二人のタヒチの女》を前にすると、美と倫理、憧れと支配、楽園と現実という相反する要素がひとつの画面に共存していることが見えてくる。鑑賞者は、その魅惑的な色彩に引き寄せられつつ、描かれた女性たちがどのような視線の下に置かれ、いかに「像」に仕立てられたのかを考えることを促される。

作品が今なお強く語りかけてくるのは、単なる美的対象を超えて、文化と欲望の交錯点そのものを表現しているためである。ゴーギャンが描いたのは、南洋の楽園ではなく、「楽園を求める人間の内面」そのものだったのかもしれない。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。