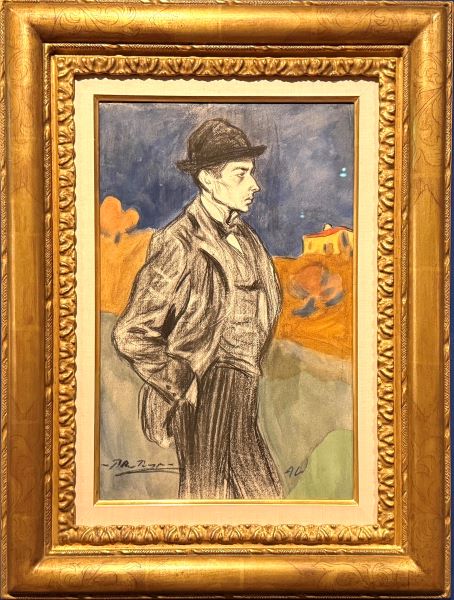

【リュイス・アレマニの肖像】パブロ・ピカソー国立西洋美術館所蔵

ピカソの青春と友情の肖像

《リュイス・アレマニの肖像》が語るまなざし

19世紀末、バルセロナの若き芸術家パブロ・ピカソは、熱に浮かされたような勢いで人物を描き続けていた。キュビスム以前の彼は、まだ「巨匠」ではなく、世界の在り方を探りながら成長しようとする一人の青年だった。その時期に生まれた《リュイス・アレマニの肖像》(1899–1900頃)は、友情の記憶と芸術的模索とが密やかに織り込まれた、初期ピカソの核心を知るための重要な手がかりである。

静かな紙面に残された木炭の線とグアッシュの色彩は、油彩画とは異なる即興性を孕んでいる。紙は触れれば崩れそうなほど脆い素材でありながら、その儚さこそが青年ピカソの感受性の鋭さを伝える。モデルとなったリュイス・アレマニは、美術学校や芸術家カフェ「エルス・クアトレ・ガッツ」に集った仲間の一人とされる。詩と絵画と議論が渦巻くその空間は、若い芸術家たちにとって世界への窓であり、彼らの友情は創造という営みと区別できないほど密接なものだった。

正面から描かれたアレマニの顔は、誠実な眼差しとごくわずかな陰影によって形作られている。線は自信に満ちているが、無駄な装飾はない。背景に物語的要素を排したことで、人物の存在そのものが画面の中心に置かれる。頬に差す淡い朱色や目元のわずかな陰りは、青年期の内省や静けさを柔らかく示している。そこには、ピカソが生涯を通じて人物に抱き続けた「人間そのものへの興味」が、まだ純粋な形で宿っている。

この制作時期のバルセロナは、政治的・社会的にゆらぎを内包した都市だった。産業の拡大による変化、労働者運動の高まり、そして若い芸術家たちが追い求めた新しい表現――それらが混在する街の空気は、ピカソに強い刺激を与えた。彼はすでにアカデミックな技術を習得しており、次にどこへ向かうべきかを模索していた。美術館や画廊よりも、仲間の言葉や議論のなかに未来の可能性を見出そうとしていたのである。

そのような背景を踏まえると、《リュイス・アレマニの肖像》はただの写生ではなく、若い感性が都市の混沌と向き合い、身近な友人を通して世界を理解しようとする行為そのものだったと考えられる。線が語るのは技巧ではなく、目の前にいる人間の気配と、そこに流れる静かな尊厳である。

やがてピカソは1901年頃から「青の時代」へと踏み出す。孤独、静謐、社会の陰に生きる人々への眼差しは青色の深みのなかに沈みこみ、《盲人の食事》や《ラ・セレスティーナ》などの象徴的な作品を生み出す。本作に漂う内向性や抒情性は、その時代の萌芽として受け取ることができる。青はまだ現れていないが、沈思の表情にはすでに後年の精神世界が垣間見える。

また、紙という素材の選択にも注視すべきだ。ピカソは生涯にわたり紙上での素描を重んじ、そこを思索と実験の場として使った。木炭とグアッシュは彼の手の動きを直接に伝え、迷いや逡巡も含めて画面に刻みつける。複雑な構成を要する油彩とは異なり、ここには「描く」という行為の息遣いがそのまま残る。青年期のピカソが人と向き合うときの集中と敬意、その原点がこの小さな肖像に息づいている。

現在、この作品は東京・上野の国立西洋美術館に所蔵されている。同館は松方幸次郎のコレクションを基礎に成立した日本有数の西洋美術館であり、ピカソの初期作品が静かに展示される空間は、彼の原点を知るうえで貴重な場となっている。キュビスム以降の革新的な絵画を思い浮かべると、この肖像は控えめである。しかし、その佇まいこそ、後年の冒険へとつながる確かな源泉であると理解できる。

《リュイス・アレマニの肖像》は、若き芸術家の友情と探求の結晶である。画面に潜む静謐な空気、繊細な線の震え、わずかな色彩が持つ温度。それらは100年以上の時を隔ててなお、私たちに一人の青年画家の息遣いを伝えてくれる。

その眼差しを見つめるとき、私たちはピカソが世界を形づくる前の、まだ途上にある心の光を確かに感じ取るのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。