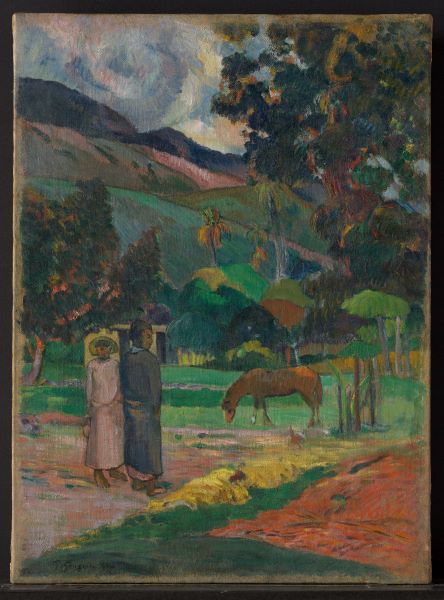

【タヒチの風景Tahitian Landscape】ポール・ゴーギャンーメトロポリタン美術館所蔵

楽園の静けさと神秘

ポール・ゴーギャン《タヒチの風景》

南太平洋の光と色が、ひとりの芸術家の魂を揺り動かした。19世紀末、文明の加速に窒息しつつあったポール・ゴーギャンは、自らの表現の根源を求めてタヒチへ向かった。そこには、彼が理想とする「自然と人間が溶け合う世界」があり、本作《タヒチの風景》(1892)は、その最初の結晶として静かに私たちに語りかけてくる。

タヒチ到着からほどない時期に描かれたこの作品は、写実から象徴への移行を示す分水嶺ともいえる。ゴーギャンは、ヨーロッパ的遠近法や陰影の伝統から距離を置き、より精神的で内的な世界に踏み込んでいった。画面には濃密な緑が広がり、木々のざわめきが視覚化されたかのような色彩が重ねられている。青・黄・茶が混ざり合う葉は、自然の忠実な再現ではなく、自然に触れた瞬間の感覚を抽象化した“記憶の色”である。

中央には、男女と一頭の馬が控えめに姿を見せる。彼らは風景の主役ではなく、森に寄り添うように佇む存在として描かれている。人間の営みが自然の一部として捉えられ、文明的な緊張は微塵もない。タヒチにおいて、ゴーギャンは初めて「自然と人が同じ呼吸の中にある世界」を目の当たりにし、そこに自らが求める楽園のリアリティを見出したのである。

色彩の解放は、この作品の核心でもある。大地は赤みを帯び、空気には紫が潜む。これらは観察の結果ではなく、心象の反映だ。写実的再現の義務から解き放たれた彼の筆致は、風景を物理的空間ではなく精神的空間として生まれ変わらせている。輪郭の強い処理や陰影の排除は、浮世絵や木版画の影響を思わせるが、その目的は異文化模倣にとどまらない。彼は異文化を「新たな美の構造」として吸収し、そこに独自の象徴性を与えた。

作品に関連する素描の存在は、ゴーギャンが即興的に描いたのではなく、観察と構想を往復させながら画面を練り上げていたことを示す。自然をただ模写したのでも、理想だけで構築したのでもない。実景と内的ヴィジョンの間を往来しながら、彼は「もうひとつの世界」を提示しようとした。本作の風景は、現実を基盤としながらも、むしろ彼の心に宿る神話的な静けさに彩られている。

かつては真贋に疑問が投げ掛けられた作品であったが、修復や科学的調査によって、その疑念は払拭された。むしろこの小さな騒動は、20世紀前半のゴーギャン評価がまだ揺らぎの中にあったことを示すエピソードといえる。今日では、本作は初期タヒチ風景の中でも重要作と位置付けられ、ゴーギャンの象徴主義的展開を告げる確かな一歩として評価されている。

1939年、この作品がメトロポリタン美術館に寄贈されたことで、アメリカにおけるゴーギャン受容は新たな段階に入った。タヒチという地における彼の精神的変容を象徴する本作は、「異郷への旅」という個人的物語を超えて、西洋美術の価値観を根底から揺るがす問いを投げかけている。

――人間は自然に対してどこに立つべきか、文明とは何か、そして、芸術はどこまで内奥の真実を語り得るのか。

《タヒチの風景》を前にするとき、私たちは色彩の深層にひそむ静寂に導かれ、ゴーギャンが見た「魂の楽園」へとそっと招き入れられる。そこには喧騒も劇的な物語もない。ただ、風が吹き抜け、光が葉を照らす、永遠の午後のような時間がある。彼が求めた楽園は、遠い南洋の島にあるのではなく、人間の内側にひそむ静謐そのものだったのかもしれない。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。