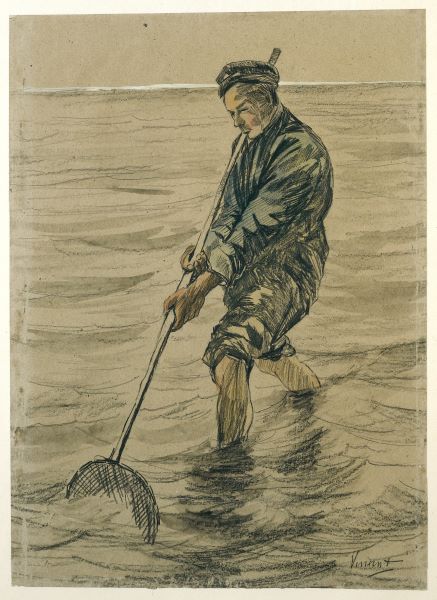

【貝採り漁師】フィンセント・ファン・ゴッホーアムステルダム国立美術館所蔵

海辺に伏す影

名もなき労働の静かな序章

干潮の海辺ほど、人の営みを素直に映す場所はない。広く伸びる湿った砂地、風の通り道となる空白の平原、そして寄せては返す波の気配。そこに立つ人間は、自然の大きな呼吸の前でひときわ小さな存在となる。しかし、その小ささにこそ、静かな尊厳が宿る。

オランダ国立美術館に所蔵される素描《貝採り漁師》は、フィンセント・ファン・ゴッホによるものと考えられている。確証こそないが、その筆致と主題は、彼が初期に追い求めた「働く人間」の姿をまっすぐに示している。灰色の紙に鉛筆と黒チョークで描かれたこの小品は、色彩の輝きを獲得する以前のゴッホが、最も大切にした「線の真実」を静かに語っている。

描かれているのは、波打ち際で貝を探す二人の人物。背を丸め、腰を落とし、地面に目を凝らすその姿には、日々の労働の重さと、それを受け入れる身体の自然な構えがある。風が吹く。砂にかすかな影が落ちる。背景は最小限の線で示されるだけだが、余白は沈黙ではなく、海辺特有の湿度と光をたたえている。

ゴッホは画家として歩み始めた最初の数年間、徹底して素描を重ね、形、動き、重心、衣服のしわに宿る力学を学んだ。色彩に向かう前に、彼の関心は「人が生きる姿の骨格」を理解することに向けられていた。本作に漂う厳粛さは、その時期の精神そのものである。名もなき漁師の姿を、英雄でも象徴でもなく、生の手触りそのものとして描く──ゴッホが絵画に求めた倫理は、ここで確かに息づいている。

灰色の紙は単なる支持体ではない。白と黒の階調を柔らかく受け止め、鉛筆の線が呼吸する余地を与える。紙地の中間調を残すことで、空と海の境界は曖昧に溶け、人物の暗部は深度を増し、わずかなハイライトが光の気配を呼び込む。黒チョークによる線は控えめでありながら、人物の姿勢の安定と重量感を見事に伝えている。画材の選択と扱いには、慎重かつ精妙な判断がある。

構図もまた、簡素でありながら周到だ。二人の人物は画面左寄りに配置され、右側に大きな余白が広がる。この偏りは、砂浜の広さ、風の向き、そして画面を横切る時間の流れを暗示する。人物が画面の中央に立たないことで、観る者の視線は自然と彼らの動作に吸い寄せられ、その背後にある海の気配を感じ取るよう誘導される。控えめだが、確かなリズムである。

風景はほとんど描かれない。それでも浜辺を想像できるのは、空間を読み取る線の経済性ゆえだ。かすかに引かれた水平線と砂に落ちる影の角度、人物の衣服の重み。それらが集まり、抑制された詩情を生み出している。ミレーやドーミエの素描に見られる「労働の詩学」を学んだゴッホは、その精神を自らの感性の中で育て上げていた。この作品は、その継承と変奏の一つの証である。

《貝採り漁師》を前にすると、私たちは「日常の美」という言葉を思い浮かべる。しかしここにあるのは、安易な牧歌性ではない。むしろ、日常を支える肉体の重量、風と寒さの中で続けられる労働の連続、自然と人間が互いを削りながら共存する現実である。画家はそれを悲哀としてではなく、深い敬意と共感をもって描く。小さな素描ながら、その静かな眼差しは力強く、時を越えて響く。

現代に生きる私たちにとって、この作品は何を語るのだろうか。効率と速度に満ちた時代にあって、うつむき、探し、拾うという単純な動作が持つ集中と誠実さ。それは、忘れられがちな人間の本質のひとつを思い出させてくれる。絵の中の二人は、声を発さない。だがその沈黙は、自然の呼吸と歩調を合わせた人間の強さを語り続ける。

ゴッホが人生の後期に爆発させた色彩の渦とは異なり、この素描は静かで控えめだ。しかし、色を抑えたからこそ見えるものがある。線が語る内なる力。余白が示す時間。労働が刻む尊厳。これらは、華やかな油彩では決して表現し得ない領域である。

《貝採り漁師》は、名もなき人々の営みを芸術へと昇華する、その静かな祈りのような作品である。風の吹く浜辺、沈黙の労働、わずかに屈む身体。その姿の奥に、画家が見つめた人間の原風景がある。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。