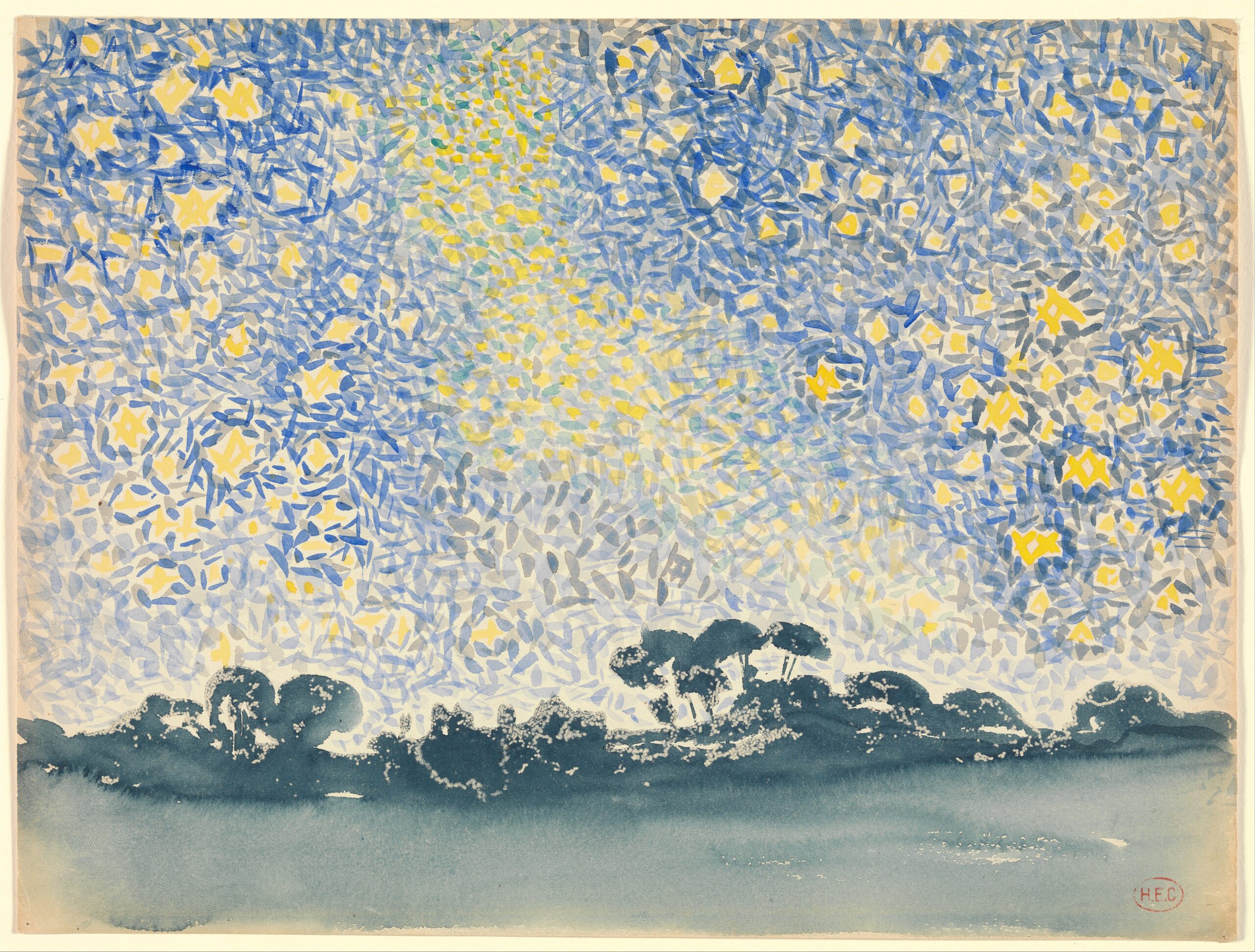

【星空の風景】アンリ=エドモン・クロスーメトロポリタン美術館所蔵

星降る風景

アンリ=エドモン・クロス《星空の風景》をめぐって

19世紀末から20世紀初頭にかけて、絵画は目に映る現実を写すだけの装置ではなく、感情や精神の風景を呼び起こす媒介へと変貌しつつあった。印象派の革新を踏まえ、新印象派や象徴主義へと展開した芸術の流れのなかで、アンリ=エドモン・クロスは色彩の詩人とも呼ぶべき独自の位置を占めている。彼は、光と色のリズムを繊細に紡ぎながら、現実を超えた「内なる風景」を描くことに生涯を捧げた。

1905〜1908年に制作された《星空の風景》は、水彩とペンを中心とした小品ながら、その詩情と構築力においてクロス芸術の精華を示す作品である。縦24.4cm・横32.1cmという控えめなサイズの画面には、夜空を覆う無数の星々と、地上に沈む静謐な風景が配置され、その双方が微細な筆触によって呼応するように輝いている。星空の光は音楽の旋律のように画面を流れ、地上の影は墨色の淡い線となって静かに寄り添う。ここには、自然と心象、光と闇とが溶け合う、静かな詩の世界が広がっている。

クロスは新印象派を代表する画家でありながら、スーラの緻密な点描とは異なる、より自由で抒情的な筆致を晩年に確立した。彼の描く星空は点の集合ではなく、長く続く破線のような色彩のリボンによって構成され、筆の運動がそのまま光の軌跡として立ち現れる。星々の黄色や白、淡い青は、青紫の夜空に柔らかく溶け込み、ひとつひとつの線が微かな震えを伴いながら画面に呼吸を与えている。それはもはや自然の模写ではなく、光そのものが持つ生命の記譜法であり、画家の内的な聴覚が視覚へと転写されたかのような静けさをたたえている。

地上部分に目を移すと、水彩のにじみとペンの細線がつくり出す朧げな風景が現れる。木々や丘陵の形は明瞭な輪郭を避け、むしろ余白と影によって存在を暗示する。西洋の遠近法から逸脱したこの模糊とした構図には、日本の水墨画を思わせる感覚的遠近が漂う。19世紀末のヨーロッパではジャポニスムが広まり、浮世絵や琳派が多くの画家に新たな視覚の可能性を示していた。クロスのこの小品にも、余白の美、境界の曖昧さ、静かな気韻といった東洋美術の特質がしなやかに息づいている。

《星空の風景》を特徴づけるのは、その構成が夜空と地上という二項の対立に留まらず、両者をゆるやかに往還させる点である。星々の光は画面上部から降り注ぎ、地上の暗がりはその光を受け止めつつも、どこか夢の中の風景のように不確かな揺らぎを伴う。空と地の境目は曖昧で、ほのかに溶け合う。そこでは、外界の景色と内面の情感が区別なく流れ込み、観る者はひとつの静謐な詩的空間に包み込まれていく。

クロスは晩年、身体の弱さと向き合いながらも地中海沿岸で制作を続けた。そこで出会った強い光と深い陰影、そして自然の永遠性は、彼の感性に新たな深みを与えたと考えられる。《星空の風景》に漂う静けさは、自然そのものへの讃歌であると同時に、人生の終盤に差し掛かった画家が、光の行方を静かに見つめたまなざしの反映でもある。星々の瞬きは、夜の闇を照らすわずかな希望であり、時間の流れを超えて響く永遠のリズムのように見える。

この小品は、風景画である以上に「心象の詩画」であり、色彩と線が精神の振動を象る場となっている。夜空の無限性と地上の静けさが織りなすこの世界は、観る者の内奥に潜む深層の記憶や感情を静かに呼び覚まし、現実の風景をはるかに超えた想像の地平へと導く。クロスはここで、形式と感情を見事に統合し、絵画が詩となる瞬間を捉えているのである。

《星空の風景》は小さな紙片の上に広がる、限りなく深い宇宙である。そこに輝く星々は、クロスの詩情だけでなく、私たち一人ひとりの内に眠る静かな光をも照らし出す。夜の静けさの中に響く永遠のささやき――その余韻は、作品を離れた後もなお、心のどこかで淡く光り続ける。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。