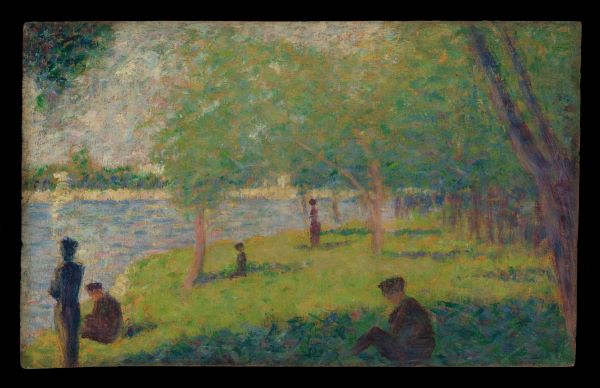

【グランド・ジャット島の日曜日の午後】ジョルジュ・スーラーメトロポリタン美術館所蔵

静かな革命のはじまり

スーラ《グランド・ジャット島の日曜日の午後》習作をめぐって

ジョルジュ・スーラが1884年に手がけた《グランド・ジャット島の日曜日の午後》のための習作は、手のひらに乗るほどの小さな木製パネルでありながら、のちに「点描画の金字塔」と称される大作の起点として特別な輝きを放っている。メトロポリタン美術館に収蔵されたこの習作には、若きスーラが秘めていた構想と、彼が新たな光の世界を組み立てていく初源の息づかいがひっそりと刻まれている。

小さな画面に宿る大いなる構想

24歳のスーラは、印象派の自由な筆触を継承しつつも、すでにその先へ向かおうとしていた。偶然の感覚に委ねるのではなく、光と色彩を科学的な秩序へ引き寄せ、画面全体をひとつの均衡した体系として構成する——その意志が、この習作の柔らかなタッチの背後に確かな輪郭をもって現れる。セーヌ川の中州に集う市民たちはまだ未整理の配置を保ちながらも、後の厳密な彫刻のような人物群像を予感させる。風が肌をなでるような筆致、にじむような色の重なりの中で、構想の「核」はすでに静かに形をとりはじめている。

実験場としての習作

この小品で何より興味深いのは、色と光の扱いである。スーラはミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールに代表される同時対比理論を深く研究し、「色は単独ではなく隣り合う色の関係によって変化する」という原理を画面に応用しようとしていた。純色の点や短いタッチを並置し、観る者の視覚の中で色彩が融合するよう仕組む——のちに分割主義(ディヴィジョニスム)と呼ばれるこの技法は、まだ本習作では試行段階にある。筆の軌跡は自由でリズムを含み、点描特有の緊張感や均質性は完全には定着していない。それゆえに、絵具の粒子が呼吸しているかのような生命力が画面に漂う。

構図のゆらぎと確信

完成作では、女性と猿、兵士、犬、優雅な紳士淑女といった人物群が幾何学的な秩序のもとに整然と配置される。しかし習作では、その多くが異なるポーズや距離感を保ち、画面を行き交う視線がまだ定まっていない。むしろ、このゆらぎこそがスーラの思考が動いている証であり、配置、色、視線の導線をどのように「設計」するかを探る創造の現場そのものが記録されている。

近代都市の寓意としての風景

グランド・ジャット島は、19世紀末パリの象徴的レジャースポットであった。鉄道と都市計画の進展によって、労働者からブルジョワまで多様な階層が日曜日の憩いを求めて集った場所である。この習作にも、階層や立場の異なる人々が静かに並び、都市社会の縮図が淡く現れる。個々の物語を語るというより、むしろ近代を生きる「匿名の人々」の集合体として、画面はひとつの時代精神を象徴している。

未完成の美学

今日、私たちがこの習作に惹かれるのは、おそらく完成作にはない「息づかい」がそこに宿るからだろう。のちにスーラが極める静謐で構築的な世界とは異なり、この小さなパネルには絵画が形を獲得しようとする瞬間の振動が確かに残されている。色が揺れ、筆が躍り、構図が思案に沈む。その未完成性は、作品が未来へ向かって伸びていく力の証であり、創作の過程そのものがひとつの美として立ち上がっている。

構築者としてのスーラ

スーラは、わずか31歳の短い生涯の中で、視覚芸術の再定義に挑んだ稀有な画家だった。色と光を理性によって再構築し、芸術を「見る」行為そのものから組み替えようとした。本習作は、その精神が芽吹きはじめた貴重な証言であり、モダンアートの黎明を告げる静かな革命の鼓動を、いまも私たちに届け続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。