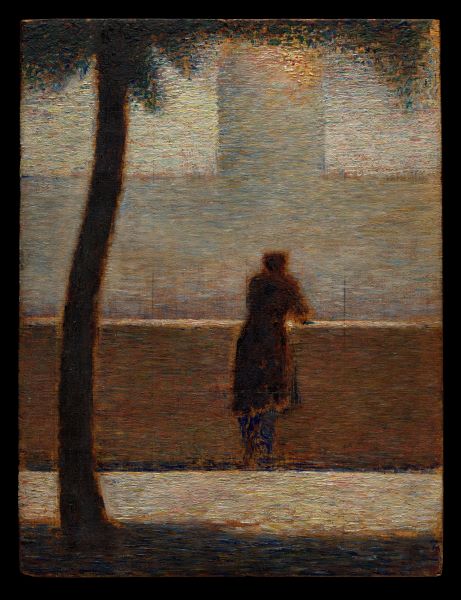

【胸壁にもたれる男(A Man Leaning on a Parapet)】ジョルジュ・スーラーメトロポリタン美術館所蔵

内なるまなざし

スーラ初期の傑作《胸壁にもたれる男》を読み解く

1881年、まだ無名の若きジョルジュ・スーラが描いた《胸壁にもたれる男》は、彼のアトリエに残された作品群の中で「パネル1番」と記されていたという。わずか22歳のスーラが、画家として歩み始めた最初期に位置するこの小品は、後に点描の革新者として知られる彼の精神の“源泉”を静かに照らし出す。大作の陰に隠れがちなこの作品には、のちの構築的な画風や、沈黙する人物たちへの一貫したまなざしが、すでに微かな輪郭を持って息づいている。

静謐の構図、沈黙の人物

画面に描かれるのは、市井の一人の男性が胸壁にもたれ、遠くの景色へと視線を投げかける姿である。人物は背後から捉えられ、表情は見えない。だが、この匿名の背中こそが本作の中心にある。都市のざわめきから切り離されたような沈黙の空間が広がり、鑑賞者は彼の視線の先へと静かに誘われる。

スーラは後年、動きを止めた人物たちを厳密な構成の中に配置し、無言の劇を紡ぎ続けることになるが、その起点とも言える内向的な気配が、すでにこの作品には宿っている。孤独ではあるが侘しさではない、むしろ都市の一角で自分自身へ沈み込むような瞑想の瞬間が、画面全体を覆っている。

構築者としての萌芽

背景の胸壁や手すり、並木の影、遠景にわずかに覗くフランス学士院のドーム──これらはすべて明瞭な輪郭をもって、平面的に、しかし確信に満ちた線で処理されている。色彩は後年の点描作品のように明るくはないが、淡いアースカラーが画面に落ち着いた調和を与え、光の移ろいを丁寧に捉えている。

スーラはアカデミックな教育を受けた画家であり、古典的な描写の厳密さと、近代的な観察眼を同時に身につけていた。輪郭を重視し、構図を慎重に設計し、視線の導線を静かに整える姿勢は、この初期作においてすでに明確である。のちの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》に結晶する構築的精神は、ここで萌芽し、ゆっくりと形を成していく。

都市の象徴としての背景

密やかに描かれたフランス学士院のドームは、作品の奥にひっそりと佇んでいる。その存在は、単なる背景の一部ではなく、人物の沈黙を囲む都市の気配そのものを象徴している。19世紀末のパリは、都市改造を経て近代化を遂げつつあり、人々は新たな都市生活の中で、自由と孤独のあわいに揺れていた。

胸壁に寄りかかる男性は、賑わう大都市の中にありながら、ひとり静かに思索している。彼の背中にわたしたちが共感を覚えるのは、近代がもたらした「個」という存在の感覚が、この小さな画面に凝縮されているからだろう。これは特定の物語を語る絵ではなく、人が都市の中で静かに立ち止まるという普遍の経験を描いた作品である。

素材がもたらす静けさ

本作が木製パネルに描かれていることは、スーラの初期作品に共通する特徴である。滑らかな支持体は線をくっきりと引き、筆触を抑え、画面に静けさと精度を与える。スーラの慎重で理性的な構図とよく響き合い、人物の沈黙をより深いものとしている。彼の芸術が後に科学的色彩理論と結びつき、厳密な点描へと向かっていくのはよく知られているが、その根底には、こうした端正な描写への信頼があった。

無言の劇への序章

スーラの後年の作品に登場する人物たちは、群衆の中にありながら声を失い、動きを止めたかのような佇まいを見せる。《胸壁にもたれる男》は、そうした静寂のドラマの原風景として位置づけられる。人物は何かに没頭しているわけではなく、ただ遠くを見つめているだけである。その単純さこそが、都市における個の孤立と内面の深みを端的に示している。

一枚の小品が語る“はじまり”

この作品は、華やかな大作ではない。しかし、スーラの芸術を支える核心──構築、沈黙、思索、光への感性──が確かに息づいている。若い画家が、目の前の風景と人間の存在をどのように見つめ、どのように画面へと昇華しようとしていたのか。その最初の手触りを、今も鮮やかに伝える静かな傑作である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。