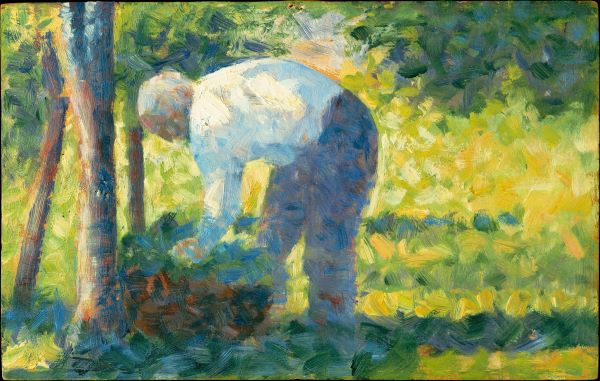

【庭師】ジョルジュ・スーラーメトロポリタン美術館所蔵

庭の静寂、色彩の探求

ジョルジュ・スーラ《庭師》を読む

19世紀末のフランス美術において、ジョルジュ・スーラは革新の中心に立っていた。点描法を軸に光と色彩の視覚的秩序を追究した彼の名は、通常《グランド・ジャット島の日曜日の午後》の壮麗な構築性とともに語られる。しかし、その体系的な手法が結晶する前夜、スーラはより素朴で、より静かな主題に心を向けていた。その過渡期を照らす作品が、1882–83年頃の《庭師》である。都市の祝祭的風景とは対照的に、小さな庭の片隅で働く無名の人物を描いたこの小品は、スーラの眼差しが「労働」と「自然」のあいだに潜む秩序へと浸透していく瞬間をまなかいに捉えている。

画面中央よりやや左に身をかがめる庭師は、表情を示すことなく、ひとつの作業に没頭している。背中は少し丸まり、腕は地面へと伸び、足元には草花が静かに広がる。人影は風景から浮き上がるでもなく、また沈み込むでもない。まるで庭の呼吸と同じリズムで存在するかのように、人物は自然の一要素として画面に定着している。この均衡のなかで、スーラは労働する身体の律動と、自然の反復的なパターンのあいだに潜む「共有された静けさ」を視覚化している。

初期スーラはバルビゾン派から強い影響を受け、土や灰を基調にした沈んだ色調で農民や労働者を描いていた。だが《庭師》では、印象派的な明るさと、のちの新印象主義に通じる色彩への鋭敏な意識がすでに芽生えている。空の青は軽やかに揺れ、木々の緑は柔らかい光の層を帯び、人物の衣服には赤みを含む茶色がわずかに響いている。彩度の高い筆致は未だ点描には至らないが、色彩を細分化し、互いの関係の中で作用させようとする意図が明確に読み取れる。

この背景には、スーラが熱心に読み込んだオグデン・ルード『モダン・クロマティクス』の影響がある。色の視覚的混合、補色対比、明度の均衡。後年の点描法を支える科学的思考が、この黎明期の作品にも静かに息づいている。例えば、草花の緑と背後の明るい空の対比は、単なる写生ではなく、視覚的な振動を生み出すための計算された配置である。色彩の「となり合わせ」が画面全体に微細な緊張を生み、人物の沈黙と相まって、柔らかながらも張り詰めた空間を形づくっている。

構図の面でも、スーラの静かなる革新が覗く。斜めの動線や劇的な遠近法は避けられ、庭師と背景の形体は垂直と水平の安定の上に置かれる。人物の背中の曲線は地面の起伏と呼応し、木々の幹は一定の間隔で並び、画面内に穏やかなリズムを刻む。こうした構成的な意識は、後の大画面作品に見られる厳密な秩序の萌芽であり、スーラの視覚世界が徐々に理念的な方向へと進む過程を物語っている。

注目すべきは、この画面に「物語」がほとんど存在しないという点である。人物の感情は語られず、劇的な出来事も起こらない。ただ庭師が、庭という小宇宙の中で静かに作業を続けている。その非劇的な瞬間が、かえって労働という営みの普遍性を照らす。ジャン=フランソワ・ミレーが農民の尊厳を象徴的に描いたのに対し、スーラはより中性的で、観察者としての距離を保つ。だがその距離は冷たさではなく、むしろ控えめな敬意として画面に漂っている。

《庭師》は小さな木製パネルに描かれた地味な作品だが、その内部には後年へと続くスーラの全領域が凝縮されている。色彩の計算、構図の静けさ、自然と人間の秩序ある関係、そして視覚理論への深い関心。大画面の祝祭的な点描作品を生み出す以前に、スーラはここで一度、自らの視線を最も身近な光景に向け、その中に潜む法則性を丹念に探り当てていたのである。

この絵の前に立つと、時間がゆっくりと沈降していくように感じられる。庭師の動作は止まっているのに、彼の集中が空気の中で微かに震え、風景の静寂と響きあう。そこには、人間の営みと自然の呼吸がひとつの秩序の内に溶け合う瞬間がある。スーラが生涯をかけて追い求めた「見ることの本質」が、すでにここに芽生えているのだ。

《庭師》は問いかける。美はどこに宿るのか。日常の無数の行為のなかに潜む光とは何か。そして私たちは、静寂のなかにどれほど豊かな世界を見出すことができるのか——と。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。