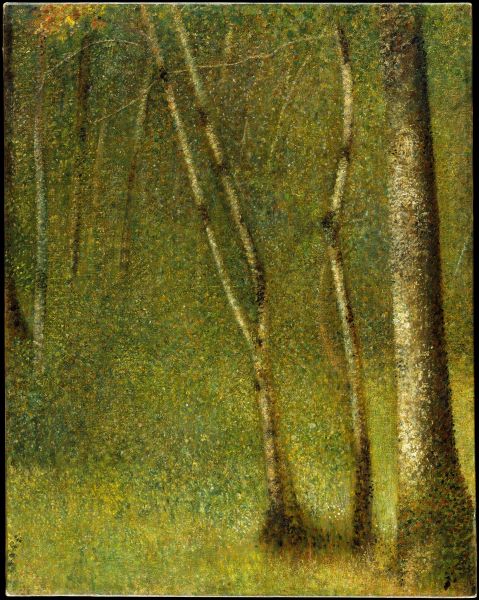

【ポントーバートの森】ジョルジュ・スーラーメトロポリタン美術館所蔵

緑陰に差す光の構築

ジョルジュ・スーラ《ポントーバートの森》を読む

19世紀末のフランス絵画において、ジョルジュ・スーラほど「静けさの構築」に徹した画家は稀である。点描法の創始者、新印象主義の理論的支柱——その肩書きは大きい。しかし、彼がその厳密な技法へと到達する以前、スーラは自然のただ中で、光と色と形態の最も基本的な秩序を探っていた。その初期的営為を如実に示す作品が、1881年の《ポントーバートの森》である。大作に見られる構築的静謐は、この小品の中にもすでに密やかに息づき、若き画家が「自然をいかに組み立てるか」という核心的課題に向き合っていたことを伝えている。

1881年、スーラは友人アマン=ジャンとともにパリ南東の村ポントーバートに滞在した。バルビゾン派の画家たちが足繁く通った土地として知られ、静謐な森と柔らかな丘陵が広がる環境は、若きスーラにとって絶好の観察の場であった。本作に描かれたのは、その土地を象徴する「sous-bois(林間の風景)」である。垂直に伸びる木々の幹が画面を一定のリズムで分割し、そのあいだから森の奥行きが穏やかに立ち上がる。スーラはここで、木々の形態を写生するのみならず、それらを「画面の構造」として捉えようとする姿勢を明確に示している。

画面は一見すると緑の単調な反復に見える。しかし視線を深めるほどに、彼が緑の内部に細やかな差異と運動を見いだしていたことが浮かび上がる。黄緑、青緑、深い影を落とす群青がかった緑、さらには灰色を帯びた中間色——森の空気を満たす無数の緑の粒子が、葉の隙間に差し込む光と重なり合い、画面に静かな振動を与えている。スーラは後年「色彩分割」を理論化するが、その萌芽がすでにここで可視化されている。緑の合間に置かれた赤味のある茶色の点在は、補色関係による視覚的緊張を生み、森の深度を引き締める役割を果たしている。

構図の静けさは、本作の最も際立つ特徴のひとつだ。斜めの動線は抑えられ、主役となる木々の幹は垂直の秩序として画面を支える。その反復は音楽的であり、リズムと拍子を刻むように画面奥へと誘う。スーラは自然を「風景」としてだけではなく、視覚的構成体として読み替え、画面上で再編成している。森の底に沈む影の色、地表の微かな起伏、幹の配置と間隔——それらの要素は偶然ではなく、静謐な調和を意図的に生み出すための精妙な調整である。

興味深いのは、この作品が現地での写生に基づきながらも、最終的にはアトリエで完成されたと考えられている点である。スケッチとしての「森の記憶」は、帰京後の冷静な構築作業を経て、より普遍的な光景へと昇華している。ここで描かれているのは、単なる自然の再現ではなく、観察と記憶と構想が交差する「再構成された森」である。スーラは外界の光景をそのまま模写することに満足せず、自然に潜む秩序を自らの目と手で練り直し、画面に新たな均衡を創出しようとしていた。

この作品を見ていると、点描の誕生は突然の発明ではなく、思索と観察を積み重ねた必然の帰結であったことがよくわかる。後年の巨大な都市風景に見られる厳密な構造性と色彩の響き合いは、すでにこの森の奥深くで芽生えていた。単なる写生画では到達しえない「視覚の秩序」を求める志向は、《ポントーバートの森》の静けさの底で確かに脈打っている。

同時に、本作には初期スーラならではの感覚的な柔らかさも残っている。理論が前景化する前の、まだ揺れ動く眼差し。自然の光と影をそのまま感じ取ろうとする無防備な感受性。構築と直感が拮抗し、画家の内部でせめぎ合う緊張が、画面にほのかな詩情をもたらしている。そこには、のちの厳格さとは異なる、若き日のスーラにしか描きえない「揺らぎの美」がある。

《ポントーバートの森》の前に立つと、視線は自然に奥へ奥へと進み、やがて森の静まりに包まれる。葉擦れの音こそ聞こえないが、光の粒が空気に漂い、木々の間の冷たく湿った空気が立ち昇るような感触がある。スーラはこの小さな画面に、現実の森以上に深い「光の構築」を刻み込んだのだ。

若きスーラが1881年の夏に出会った森は、今日ではすでにその姿を変えてしまったかもしれない。しかし、彼の画面に残された緑陰は今もなお清らかに佇み、静かな時間の流れを観る者に手渡してくれる。そこには、自然を単に観察するのではなく、自然が秘める秩序を見抜き、画面へと再編しようとした芸術家の確かな探究心が刻まれている。

《ポントーバートの森》は問いかける。光とは何か。自然を描くとは、どこまでが模写で、どこからが構築なのか。私たちは風景の中に、どれほどの秩序と深さを見出しうるのか——と。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。