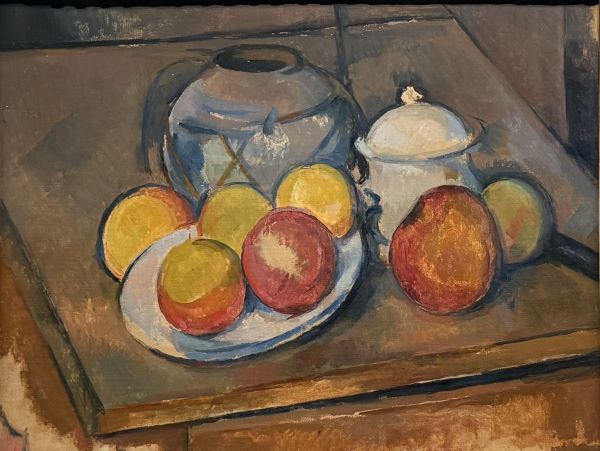

【わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご】ポール・セザンヌーオランジュリー美術館所蔵

ポール・セザンヌ《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》

形態が目覚める静物画の構築性

1890年代のセザンヌが到達した静物画の世界は、単なる卓上の配置をはるかに超えている。画家は果物や器物を前にしながらも、対象の「存在」をどのように画面へ編み直すかに心を注ぎ、そこに独自の秩序と必然の構造を見出した。《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》は、そうした探究の頂点を示す代表作である。オランジュリー美術館に所蔵されるこの静物画は、2025年の「ルノワール×セザンヌ」展において、ルノワールの感覚的世界と対照させながら展示される。そこに見えてくるのは、同時代に生きながら、まったく異なる方向へと絵画を進化させた二人の巨匠の姿である。

セザンヌは印象派から出発しつつも、移ろう光より、形を支える骨格そのものに意識を向けた。自然の中に潜む永遠性、物質の重さや体積感、配置されたもの同士がつくり出す緊張――それらを画面上に再構成することが彼の目的であった。この作品では、その志向が徹底されている。画面中央の「わらひもを巻いた壺」は、南仏で日常的に使われた実用品でありながら、セザンヌの手にかかると、量塊を宿す彫刻的な存在へと変化する。器面を取り囲むわらひもは複雑な陰影を刻み、幾何学的な菱形装飾は画面に規律を与え、視線を引き寄せる軸となる。

対照的に、砂糖壺とりんごは円みをもった柔らかい形態として描かれ、硬質な主壺との間に緊張と調和のリズムを生む。セザンヌの静物画では、こうした「硬さ」と「柔らかさ」、「直線」と「曲線」、「人工」と「自然」が常に拮抗している。対象同士の関係こそが画面の骨組みであり、それを把握し組み立てる行為が、彼にとっての“描く”という体験であった。

注目すべきはテーブルの傾きである。画面左から右へと上昇するように見えるテーブル面は、遠近法の観点からは不自然だ。しかし、セザンヌは決して“誤り”を犯したのではない。むしろ彼は、単一の視点に縛られることを拒み、複数の角度から観察した印象を画面上で統合したのである。対象物はその都度わずかにずれながら、ひとつの安定した構築性をもった空間の中へ収められていく。このズレが、絵画空間に特有の緊張と息づかいを与えている。

色彩は、印象派のように瞬間の光を捉えるためにあるのではない。セザンヌにとって色は、形態を支える骨格をつくり出すための道具だった。壺に施された黄土、赤褐、青灰のレイヤーは、陶器の冷たさと厚みをゆっくりと浮かび上がらせる。りんごの赤と黄は、光を受けてふわりと膨らむような量感を帯び、砂糖壺には白の中に青や緑が潜ませられ、その質量と存在感が静かに刻まれる。色が形を生む――それがセザンヌの信念であり、本作の核でもある。

彼は晩年、「自然を円筒、球、円錐として扱う」と語ったとされるが、この絵はまさにその思想を象徴している。壺は円柱と球の重層、りんごは純粋な球体としての質量、砂糖壺は曲線と直線が交差する構造物として描かれる。対象は日用品でありながら、画面上では幾何学的な存在として再定義されているのである。こうした構造性への志向は、後のキュビスムに決定的な影響を与え、20世紀絵画の未来を予告するものとなった。

「ルノワール×セザンヌ」展での並置は、両者の世界観の異質さを鮮明にする。ルノワールの《花瓶の花》が色彩の歓びと感覚の揺らぎによって生命を歌うのに対し、セザンヌの静物画は、対象を組み立て直し、画面空間そのものを再創造しようとする内面的な緊張を湛える。両作家は互いに別の方向へ進んだが、その探究は「絵画とは何か」という問いに対する複数の解答として、モダンアートの多彩さを示している。

《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》を前にすると、日常の器物が、一つの宇宙のように静かに脈動していることに気づかされる。そこでは形が目覚め、色が構造を支え、画面の中で世界が再び組み立てられる。セザンヌが求めたのは、物の奥にある秩序だった。見るとは何か、描くとはどういう行為か――本作はその根源的な問いを、今なお静かに投げかけている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。