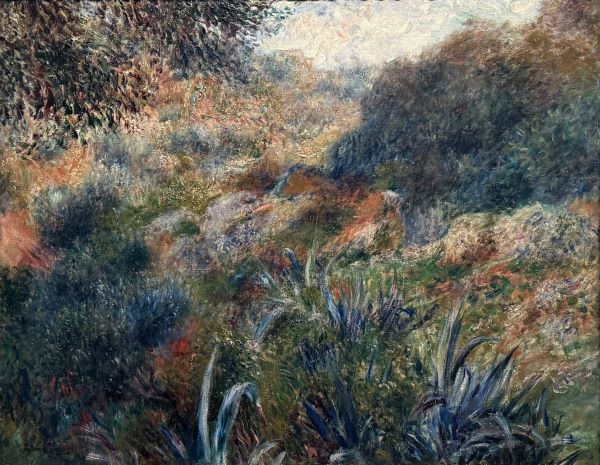

【アルジェリア風景、ファム・ソヴァージュ(野生の女)峡谷】ルノワール‐オルセー美術館所蔵

陽光の彼方にて

―ルノワールのアルジェリア風景

砂漠の風は、光そのものの匂いを帯びている。肌に触れた瞬間、熱と乾きを伴いながら、遠い大地の記憶をそっと呼び覚ます――そんな風の感触を、ルノワールは1881年、アルジェリアで確かに受け取ったはずだ。

画家が40歳を迎えた年の旅は、単なる異国趣味ではなく、彼の眼差しを根底から揺り動かす「光の巡礼」であった。本作《アルジェリア風景、ファム・ソヴァージュ峡谷》は、その旅のただ中で生まれた、ひとつの“変容”の証である。

異郷を前にした画家の感覚

ルノワールはすでに印象派を代表する画家として知られていたが、同時に自身の表現に疑いも抱いていた。軽やかな筆致と光の揺らめきだけでは描き切れない「形」と「構築」の課題。それを求めて向かったのが、ドラクロワが愛したアルジェリアだった。

アルジェの海辺に降り立ったとき、画家を迎えたのは地中海特有の乾いた風、青が際立つ空、そして褐色の大地。パリの湿り気を帯びた空気とは明らかに異なるその世界は、ルノワールの感覚を鋭く研ぎ澄ませた。

彼は、目に映る全てを“光の密度”で捉えようとするかのように、ひたすらスケッチし、描き、観察した。

ファム・ソヴァージュ峡谷――“野生”の名をもつ場所

作品に描かれた峡谷は、アルジェ郊外に位置する“ファム・ソヴァージュ(野生の女)”と呼ばれる地。地名の由来はレストラン名にすぎないとされるが、その響きは、荒々しさと生命力を孕んだ土地の性質を巧みに映し出している。

峡谷に茂るウチワサボテン、アロエ、乾いた岩肌。それらは単なる植物学的な記録ではなく、色彩が共鳴し合う生命の塊である。ルノワールはここで、印象派時代の軽やかなタッチから一歩踏み出し、密度ある筆致と構成への意志を明確に示した。

色彩の実験、光の再発見

画面を満たすのは、青と緑と黄土色の三重奏である。とりわけ“青”の扱いは注目に値する。空だけでなく影までも青みを帯び、濃淡の変化が岩肌の造形を浮かび上がらせる。

青は冷たさの象徴ではなく、光に焼かれた大地が発するもうひとつの温度だ。

ルノワールはここで、陽光の暴力的なまでの明瞭さに向き合う。パリでは柔らかさの象徴だった光が、アルジェリアでは対象を輪郭ごと切り取るほどに鋭い。画家はその光を恐れず、むしろ画面構成の軸として取り込み、光の当たる場所と影の落ちる場所の対比に、リズムと呼吸を持たせた。

風景の奥に潜む人間の影

この作品には人物が描かれない。しかし、完全な無人の風景というわけでもない。茂る植物の陰、奥へ向かう道の気配、光の差し込み方――それらが、かつてここに人が行き交い、声を発し、暮らした時間を確かに伝えている。

“野生の女”の姿が実在したかどうかは問題ではない。この土地が秘める生命の鼓動こそが、画家の筆によって息づいているのである。

画風転換の前触れとしてのアルジェリア

この旅以降、ルノワールはより輪郭を持った構成的な表現へと舵を切ってゆく。

しばし「印象派を裏切った」とまで言われたその変化は、実はアルジェリアで得た強烈な光体験が孕む必然だったとも言える。

色彩の快楽ではなく、形を支える骨格を求める姿勢。光の粒ではなく、光の意志そのものを掴み取ろうとする眼差し。

アルジェリアは、ルノワールに“見るとは何か”という根源的な問いを突きつけ、それに応じるかのように画家の精神は深まっていった。

あの陽光の下に立つ

140年以上の時を経ても、作品の前に立つと、不思議な静けさが胸の奥に広がる。

峡谷に射し込む光は、今もなお、地中海の乾いた風と大地の熱を運んでくるように思える。

ルノワールが追い求めたのは、目の前の風景ではなく、風景の奥に揺れる“生命の気配”だった。その気配こそが、画家をアルジェリアへと導き、この作品を生み出した。

私たちがこの絵を見るとき、そこにあるのは異国の風景ではない。

それは、人が世界をどう見るか――その最も純粋な問いへと続く、静かで明るい扉なのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。