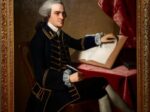

【画家の息子の肖像】ポール・セザンヌーオランジュリー美術館所蔵

画家の息子が宿した静けさの思想

― セザンヌ《画家の息子の肖像》にみる近代絵画の胎動

19世紀末のフランス絵画において、ポール・セザンヌほど孤高の探究を続けた画家はいない。印象派の明るい色彩を継承しつつ、その瞬間性に留まることを拒み、「見る」という行為そのものの構造を問い続けたセザンヌは、20世紀美術に向かう扉を開けた存在として位置づけられてきた。三菱一号館美術館で2025年に開催される「ノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展に出品される《画家の息子の肖像》(1877–1879年頃)は、その思索の粘り強さを凝縮した作品である。

画面に描かれた少年は、正面を向きながらも、どこか遠くの世界に意識を遊ばせているように見える。手は膝の上に静かに置かれ、視線は曖昧に漂い、背景には装飾を排した壁面が淡く広がる。そこには劇的な物語性も強い感情表現もない。しかし、まなざしの奥には、少年を対象としながらも、それ以上に画家自身の「見るとは何か」という問いが宿っている。内面の描写に踏み込むのではなく、観察の時間が画布上に堆積してゆくような沈黙の力が漂う。

1870年代のセザンヌは、印象派的筆触を部分的に引き継ぎながらも、対象の形態を崩さず、むしろ「構築」へ向かう思索を深めていた。輪郭線は確かに存在しながらも、色面が寄り添い、押し合い、布のように重なり合って空間をつくる。本作でも、少年の頬や額にはわずかな赤みが差し、青と緑が抑制されたリズムで重ねられている。色彩は個別に輝くのではなく、ゆったりと呼吸しながら画面全体を支える構造の一部となる。まるで対象が光によって溶けてしまわぬよう、画家が慎重に輪郭と量感を保持しているかのようだ。

その慎重さは、背景の処理にも顕著である。壁面に埋め込まれたわずかな色の揺れや筆致の方向性が、画面の奥行きを最小限の要素で確立している。セザンヌは、空間を遠近法で強く演出することを避け、色の面を重ねることで静かな広がりを得る方法を好んだ。少年の存在は、その“色の建築”の中心に据えられ、過度に孤立することなく、しかし確固とした実在感を持って浮かび上がる。この均衡の中に、セザンヌの思想の核がある。

彼は、人間を劇的な感情の媒体として描くことを避け、むしろ「人物とは、光の中で姿を保ち続ける量塊である」と捉えていた。つまり、心理描写ではなく、存在そのものの確かさを画面に立ち上げようとしたのである。そのため、モデルが息子であっても、情緒的な愛らしさはほとんど排されている。しかし不思議なことに、その冷静さがかえって、少年の静かな尊厳と深い内面性を浮かび上がらせる。何かを語らずにいる沈黙の気配こそ、セザンヌが人物に求めた本質であったのだろう。

この作品が制作された頃、セザンヌはパリとエクス=アン=プロヴァンスの間を往復しながら、孤独な制作日々を送っていた。印象派グループとの関係は次第に薄れ、批評家からの理解も乏しい時代である。それでも彼は筆を置かなかった。世界を測り直し、視覚の法則を自らの身体で探るかのように、一筆ごとに思索を重ねていった。《画家の息子の肖像》は、その過程を静かに物語っている。少年の姿は、一人のモデルとして以上に、セザンヌが世界と向き合うために必要とした“確かな形”としてそこに存在している。

2025年の「ノワール×セザンヌ」展では、印象派を経てモダンへ向かう二つのベクトルが並置される。人間の温度と詩情を掬い上げたルノワール、そして対象の構造を見つめ続け、近代絵画の方法を切り開いたセザンヌ。その対比の中で《画家の息子の肖像》を見ると、その沈黙の強度がいっそう際立つ。色彩のリズム、筆致の方向、身体の重さ、視線の曖昧さ──それらすべてが、20世紀美術の未来へとつながる「見ることの哲学」を内包している。

本作の前に立つと、少年のまなざしは時代を超え、静かに鑑賞者を包み込む。セザンヌが求めたのは、一瞬の美しさではなく、変わらないものとしての存在の核だった。その核心を捉えようとする画家の手の震えまでもが、筆触の奥でわずかに響いている。沈黙に満ちた肖像画でありながら、そこに宿る時間の深さは限りなく豊かで、見る者に「絵画とは何か」という問いをそっと手渡す。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。