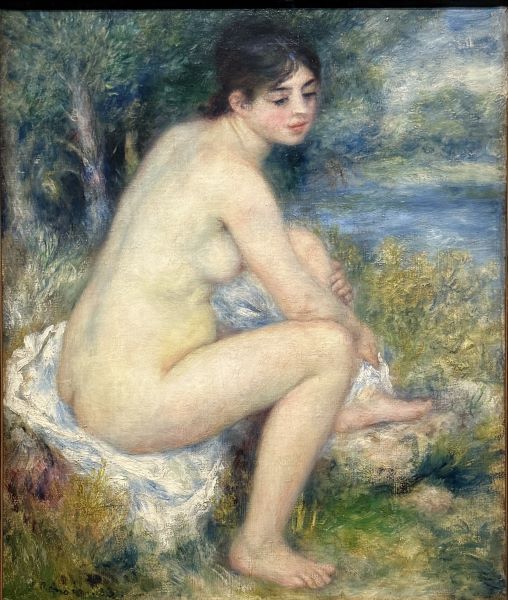

【風景の中の裸婦(Baigneuse dans un paysage)】ルノワールーオランジュリー美術館所蔵

風景の中の裸婦

―古典と近代が交わるルノワールの静かな革命

1883年、ピエール=オーギュスト・ルノワールが描いた《風景の中の裸婦》は、印象派の華やかな潮流から一歩離れ、画家が新たな方向性を模索し始めた時期の象徴的な1枚である。ふと風が通り抜けるような空気の柔らかさと、古典への憧憬が静かに混じり合い、キャンバスには時代の境目に立つルノワールの決意が織り込まれている。

本作品は、2025年に三菱一号館美術館で開催された「ノワール×セザンヌ モダンを拓いた2人の巨匠」展でも重要な位置を占めた。印象派と古典主義という二つの美術史的潮流を架橋する装置として、この絵は今あらためて確かな存在感を示している。

自然の祝福を受ける裸婦――神話の残響としての身体

画面中央には、ふくよかな裸婦の姿が配置されている。背をこちらに向け、ゆるやかに身をひねる姿勢は、何気ない瞬間をとらえたようでありながら、舞台の幕間を思わせる劇的な気配を漂わせる。彼女は生身の女性をそのまま写したのではない。自然と神話、現実と夢幻のあわいに存在する「詩的な身体」としてそこに立ち上がる。

ロココの絵画、特にブーシェやヴァトーが好んだ牧歌的な裸婦像の伝統を継承しながら、ルノワールはこの身体に新たな息吹を吹き込んだ。装飾的で甘美な裸婦ではなく、内に生命の鼓動を秘めた近代的な身体。それは、自然の光と共鳴しながら存在する、静かで深い調和の象徴である。

イタリアでの覚醒――光から“形”へ

ルノワールの転機は、1881年のイタリア旅行にある。ヴェネツィアでティツィアーノ、フィレンツェでラファエロを目にし、彼の中に古典への情熱が鮮烈に蘇った。「印象派の方法では、十分に描けないものがある」――彼が残した言葉は、まさにこの絵に反映されている。

《風景の中の裸婦》では、これまでの揺らぐ筆触や空気の感覚は抑えられ、代わりに肉体の造形性が前に押し出される。輪郭線は強く、身体は陰影によって立体的に組み立てられる。アングルを思わせる構築性は、ルノワールが「普遍性」を求め始めた証といえる。

印象派が追求した光の瞬間を愛しながら、その一方で「永遠に耐える形」を求める――その矛盾こそが、ルノワールの革新性の核心だ。

ロココの再生、そしてモダンへ

この絵を特異なものにしているのは、古典主義的な造形と18世紀ロココ美術への明確な眼差しが、近代絵画の文脈において新しく結びついている点である。ヴァトーの牧歌性、ブーシェの官能性を呼び覚ましながら、ルノワールはそれらを“近代の感性”へと再翻訳した。

裸婦は自然に溶け込むだけでなく、光や風や時間とともに呼吸している。そこには、装飾性を超えた人間的な温度がある。この「近代のロココ」とも呼ぶべき世界観は、のちにマティスやピカソ、ボナールらが身体表現を追求する土壌にもなっていった。

展覧会での再発見――裸婦をめぐる視線の現在地

21世紀の私たちにとって、裸婦というモチーフはしばしば鏡のように複雑な視線問題を映し出す。しかし、この作品の前に立つと、そうした現代的議論からいったん解放される。そこにあるのは、視線が支配的に働く前の、人間の身体と自然が融け合う穏やかな原風景だ。

《風景の中の裸婦》は、鑑賞者に「見る」のではなく「感じる」体験を促す。風のやわらかさ、陽光のあたたかさ、そして身体の曲線を撫でるような柔らかい筆触――その全てが一つに結晶し、鑑賞者を静かな時間へと誘う。

生の歓びとしての肉体――ルノワールの信念

ルノワールは晩年まで裸婦を描き続けた。彼にとってそれは単なるモチーフではなく、「生命を描く行為そのもの」だったからだ。《風景の中の裸婦》は、その思想が萌芽する重要な作品であり、印象派と古典の架け橋であり、さらにルノワール自身の美学の核を明確に示した一枚である。

自然の中でひっそりと輝く裸婦の姿は、時代を超えて語りかけてくる。「美を見る目を信じよ」と。絵画とは、世界を所有することではなく、世界と共感することである――その静かな真理が、この作品の奥底には宿っている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。