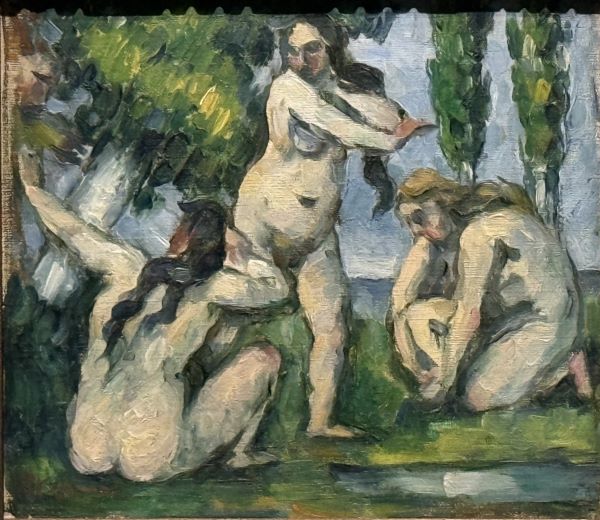

【3人の浴女】ポール・セザンヌーオルセー美術館所蔵

視覚の建築学としての身体――セザンヌ《3人の浴女》が開いた近代絵画の地平

―ルノワールの官能とセザンヌの構築、その分岐点としての1870年代作品

「ルノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠」は、印象派の成熟と近代絵画の胎動が交錯する豊穣な時代を、二人の異なる軌跡から照射する試みである。その会場に並ぶセザンヌ《3人の浴女》(1874–75年頃)は、単なる初期の裸体画ではなく、近代絵画の方法を静かに転換させた小さな震源として、あらためて注目されるべき作品である。

■ 造形の「始まり」としての水辺

セザンヌが「水浴者」という主題に取り組んだ理由は、裸体という古典的題材へのオマージュにとどまらない。彼にとって水辺に立つ身体は、自然と人体、感覚と構造、観察と再構成という二項の緊張を一つの画面に凝縮させるための、もっとも有効な装置であった。

《3人の浴女》はその探求の出発点といえる。正方形に近い画面の中央、やや左に寄せて配置された三つの身体は、緩やかな三角形を形成し、画面全体の安定を司る。特に左側の女性の背後に立つ一本の木は、鋭い斜角をもって画面を貫き、背景と人物を有機的に連結しながら、視線を右上に導く「構成の軸」として作用する。

この木の存在によって、三つの身体は単なる風俗的場面を超え、空間の中で結晶化する抽象的形態へと変貌する。ここで重要なのは、セザンヌが自然の細部を写実的に再現することよりも、構造的な「見る枠組み」を画面に定着させようとしている点である。

■ 色彩による空間の錬成

本作における色彩の扱いは、印象派の諸作からの明確な距離を示している。黄みを帯びた緑、深い褐色、青灰色が混じり合い、自然の光を単なる瞬間の現象ではなく、形態を生成する力として扱っているのだ。

筆触は断片的でありながら、互いに呼応し合い、人物と風景を連続したマッスとして統合する。肌の表現には肉色がほとんど用いられず、緑や青、灰の成分が混入していることで、身体は自然環境と同じ「物質のリズム」に属する存在として表される。

このような色彩の操作によって、身体はただそこに“いる”のではなく、空間そのものを構成するための一要素――それも極めて幾何学的な“パーツ”として扱われている。後のキュビスムを思わせる造形的緊張の萌芽が、すでに本作に認められる。

■ 「存在しないモデル」から生まれる身体

《3人の浴女》の身体は、いずれも実在のモデルに基づいていない。セザンヌは自然を前にする一方で、浴女たちだけはアトリエのなかで、記憶や古典画のイメージを参照しつつ創造した。そこに生まれた身体は、解剖学的な正確さよりも画面の構造を優先した、いわば「構築される身体」である。

腕の角度がやや硬く、胴体と脚部の接続に不自然さが漂う箇所さえあるが、それは未熟なのではなく、絵画空間を形づくる要素として再配置された結果である。この身体感覚は、後の《大水浴図》へとつながる造形言語の源泉であり、20世紀の絵画における「身体の再発明」を先駆けるものであった。

■ 印象派との分岐点として

1870年代半ばという制作年代は、セザンヌが印象派の仲間と距離を取りはじめた時期に重なる。ピサロから学んだ筆触分割の技法を吸収しつつも、彼が目指したのは視覚の記録ではなく、世界の再構築であった。《3人の浴女》の静けさ、均衡、そして人物と風景の融合は、すでに印象派とは異なる方向性を明確に指し示している。

対して同展で並置されるルノワールは、光の歓び、肌の官能、感覚の祝祭を絵画の中心に据えた画家である。ルノワールが「生の悦び」を色彩の振動として描いたのに対し、セザンヌは「見ることの困難さ」を画面の構成へと変換した。両者の差異は、近代絵画が辿りうる二つの道を象徴するものでもある。

■ 絵画の未来を内包する始原の一枚

《3人の浴女》は、まだ若いセザンヌの筆致が揺れを残しつつも、後の造形的革命を予告する重要な作品である。自然を円筒・球・円錐へと還元し、視覚経験を構築し直すという彼の理念は、本作の内部ですでに脈打ち始めている。

それは、ピカソやブラックのキュビスムを準備し、モンドリアンの抽象を支えた、近代絵画の根底に流れる「構築の思考」の原型でもある。

──三つの裸体の静かな佇まいの下で、絵画の未来はすでに動き始めていたのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。