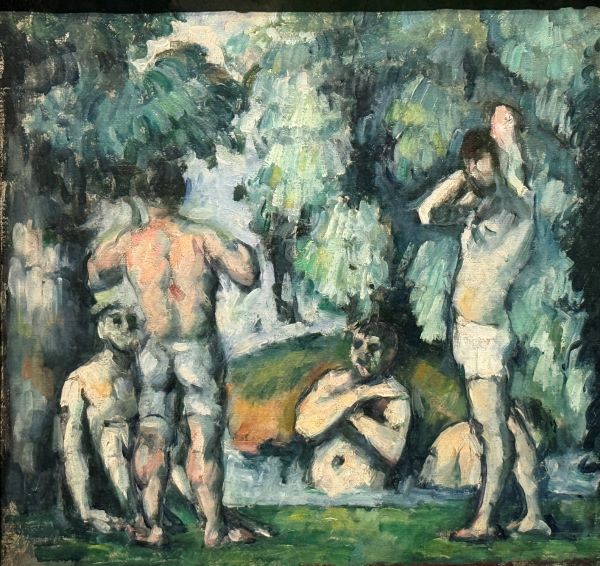

【5人の水浴する人々】セザンヌーオルセー美術館

セザンヌの「原始の楽園」への回帰

―《5人の水浴する人々》が告げた近代絵画の胎動

1870年代後半、印象派の光彩がまばゆいパリの画壇で、ポール・セザンヌはひとり異質な道を歩んでいた。彼は自然のきらめきを即興的に捉えるモネやルノワールと同じ場に身を置きつつも、視線の先にはまったく異なる地平を見据えていた。「私のうちには、古代人の精神が眠っている」――セザンヌ自身がそう語ったように、彼の探求は光の現象ではなく、自然と人間の存在を支える「永続的構造」へ向けられていた。その転換点を示す重要な作品が、1876–77年頃に描かれた《5人の水浴する人々》である。

本作は、単なる水辺の情景ではない。裸体の人物を配置しながら、感傷性も官能性も排した画面には、むしろ古代彫像のような硬質な静けさが漂う。人物はぎこちないポーズをとり、輪郭は曖昧で、肌理は荒い。だが、これら「未完成」に見える要素は、セザンヌの方法の核心をなしている。すなわち、現実の表層的な印象を捉えるのではなく、対象の根底にある秩序を造形として掴み取る試みである。

身体のフォルムが木彫のごとく硬直し、風景の地形や樹木の線と相互に呼応するさまは、後のキュビスムを予感させる構造感覚に満ちている。地面の傾斜と人物の姿勢、樹木の曲線と肉体の輪郭――これらが画面内部で等価に扱われ、人間と自然が一体の構造を構成している点は、本作を読み解くうえで欠かせない。セザンヌが述べた「自然を円筒と球と円錐で捉える」という理念の萌芽が、すでにここに姿を見せている。

特筆すべきは、水浴シリーズの大半が「想像によって描かれた」点である。モデルを前に置いて描いたわけではない。記憶の奥底に沈殿した風景や身体のイメージが再構築され、画面の中で新たな秩序として組み上げられる。この制作姿勢が、セザンヌを印象派から遠ざけ、近代絵画の根幹を築く方向へと向かわせた。理想的裸体像への志向は古典主義の延長に位置づけられるが、その再構築の方法はまったく新しい。彼は古代の精神を現代の形式へと翻訳したのである。

一方で、《5人の水浴する人々》は明確に「過渡期の作品」である。筆致は粘りつくように厚く、画面は沈んだ褐色と青に支配され、構図も未完の音楽のように不安定だ。だが、この不安定さこそが未来に向けた原動力となった。後の《大水浴図》に通じる構成原理の原型はすでに揺らぎながらも形成されており、20世紀絵画の出発点として読むこともできる。ピカソやブラックがここにキュビスムの萌芽を見出し、マティスがその構造と色彩に新たな解釈を与えたことはよく知られている。

今日の私たちの視点から見ても、この作品は重要な問いを投げかける。裸体は性的対象ではなく、自然の一部として扱われ、身体と風景の境界が溶け合う。その脱中心的視点は、現代のジェンダー論や自然観を再考する契機を与える。身体を「見る」ではなく「配置する」というセザンヌの態度は、今日のアートにおいても尚、根源的な意味を持ち続けている。

2025年、三菱一号館美術館で開催される「ルノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」にて、本作は日本で初公開される。感覚の詩学を極めたルノワールと、構造の哲学を追求したセザンヌが同じ空間に響き合うことで、同時代の絵画がいかに多様な道筋を持ち、互いに照射しあっていたかが鮮明に立ち上がるだろう。セザンヌの「原始の楽園」への回帰は、単なる古典への回顧ではなく、モダンを根底から組み替える力を備えていた。本作は、その始まりを示す静かな震源地である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。