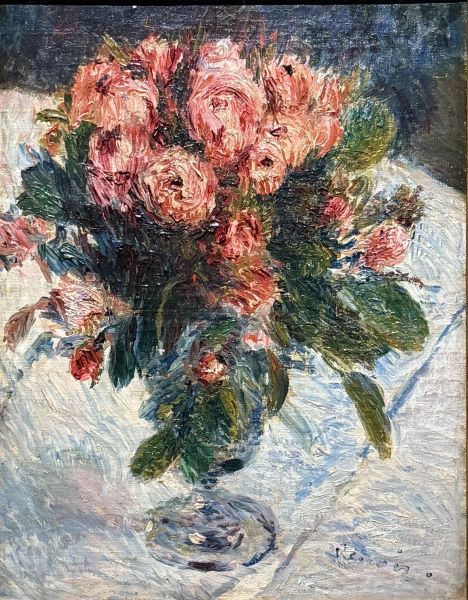

【バラ】ルノワールーオルセー美術館所蔵

花の深層へ――ルノワール《バラ》が照らす感覚の宇宙

―静物と身体性のあいだで揺らぐ光――「ルノワール×セザンヌ」展に寄せて

2025年、三菱一号館美術館で開催される「ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠」は、印象派以後の絵画がどのように「感覚」と「構築」という二つの異なる地平を切り拓いていったのかを検証する稀有な企画である。本展において、オルセー美術館所蔵のピエール=オーギュスト・ルノワール《バラ》が果たす役割は極めて重要だ。

というのも、この作品は、ルノワールが“印象派の画家”という枠を超え、光と色、触覚的官能、そして自然の形象に潜む生命のリズムを総合して描き上げようとした、芸術的探求の結晶にほかならないからである。

1890年前後、ルノワールの絵画はひとつの転機を迎えていた。戸外制作の輝かしい筆触は次第に沈静化し、より構築的で丸みを帯びたフォルム、陶器のように滑らかな肌理、そして古典への静かな回帰が彼の内部で進行していた。《バラ》はその只中で生まれた一枚である。

画面中央に描かれた花は、淡い赤から桃色、白へと移ろう複層的な色彩の波動をまといながら、開花の瞬間を永遠に固定するかのような輝きを放つ。花弁のひとつひとつは、筆触というより、指でそっと撫でられた痕跡のような温度をもち、絵肌はほとんど身体の表面のように官能的な質感を帯びている。

背景は巧みに沈められ、茶褐色や灰緑色の穏やかな響きが、バラの鮮やかな色を支えるための舞台となる。ここにおいて、印象派的な空気の表現は、すでに“視覚の歓び”から“視覚の詩”へと変質している。色彩が空間に解けるのではなく、花そのものの内側から光が発されているかのように見えるのだ。

ルノワールは生涯を通して「美とは生命の輝き」であると考えた。《バラ》における光と色の調和は、彼が女性像において追求した身体性と地続きにある。丸みを帯び、柔らかく、触れられることを前提にしたフォルム――彼にとって花のかたちは、単なる自然の再現ではなく、身体の記憶、官能の痕跡を持つ造形だったのだ。

そのため、静物画でありながら、このバラは“生きている”。むしろ、人物画以上の存在感で、観る者に感覚の振動を呼び起こす。静物を「身体化」するというこの逆転的構図こそ、ルノワール芸術の本質である。

花は開き、やがて萎れ、枯れていく。美は永遠ではない。それでもなお、ルノワールはその刹那の光彩のなかに永遠を宿した。彼が描く花は、存在の儚さそのものが美の源泉であることを静かに語りかけてくる。そして、《バラ》は、その儚さが最も高く純化された一瞬を、丹念な筆致と緊密な構成によって凝縮している。

一方、展覧会のもう一人の主役、ポール・セザンヌの静物画と比較すると、両者の思想的な隔たりは明瞭になる。セザンヌが形の堅牢さ、色彩の構造的関係、さらには空間の統御へと向かったのに対し、ルノワールは終始、感覚のゆらぎ、触覚的魅惑、自然の息づかいに寄り添った。

セザンヌにとって「見ること」は世界を再構築するための秩序化の行為であったのに対し、ルノワールにとって「見ること」は世界に触れ、その温度を受け取る感覚的体験であった。両者は同じ静物画を描きながら、全く異なる“見る哲学”を提示しているのである。

だからこそ、《バラ》は本展の軸となる問い――「美とはなにか」「見るとはなにか」「感覚とはなにか」を象徴的に体現する。

ルノワールの《バラ》は、観る者に静かな対話を促す。あなたはこの花を“見ている”のか、それとも“感じている”のか、と。そこには、視覚の奥に潜む触覚、嗅覚、記憶の層まで呼び覚まそうとする、彼独自の芸術観が息づいている。

《バラ》は、小品でありながら、ルノワール芸術の核を宿す作品である。光、色、官能、生――そのすべてがひとつの花弁の震えのなかに凝縮されている。それは、感覚の極点としての美の存在、そして美術という行為が本来もつ歓びの原点を、私たちに思い起こさせる。

この作品が日本で再び展示されることは、単なる歴史的価値以上の意味を持つ。私たちの感覚を取り戻し、見るという行為に新たな深度を与える契機となるだろう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。