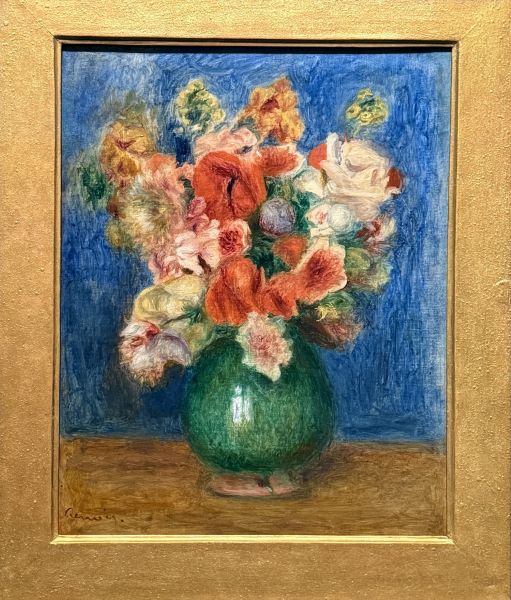

【花】ルノワールーオランジュリー美術館所蔵

ルノワール、色彩の場としての静物

―晩年静物《花》に見る「感覚の絵画」の成熟

ピエール=オーギュスト・ルノワール晩年の静物画は、印象派の華やかな時代を経てなお、その画風が豊かに深化し続けたことを示す貴重な証言である。1901年前後に描かれた《花》は、その象徴的な作品として、ルノワール芸術の本質──すなわち光と色彩への限りない献身、そして生命に触れるような筆致──を凝縮している。2025年に三菱一号館美術館で開催される「ルノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠」展において、本作はセザンヌの構築的な静物と対峙することで、感覚に基づいたもうひとつのモダニティを鮮明に提示するだろう。

《花》に描かれるのは、特定の品種名を断定するほどの写実的精度を逃れた、色彩の祝祭のような花々である。赤、黄、ピンク、紫──それらは個別の存在としてではなく、ひとつの色彩の群れとして画面に現れる。花瓶の中から立ち上がるこの集合的な「花」のイメージは、ルノワールにとって、もはや自然の再現を超え、色そのものが生命となって呼吸する「場」をつくり出す行為であった。色彩は輪郭線を回避し、筆跡の柔らかな触れ合いの中で互いに溶け合い、視線の動きに合わせて揺らぎ続ける。

こうした表現の背後には、若き日の陶器絵付け職人としての経験が静かに呼応している。画面下部に置かれた陶器の花瓶は、ただの器ではなく、花々の軽やかさを受け止める安定した地盤として機能し、同時に色彩の微妙な揺らぎを映し返す媒体ともなっている。釉薬の柔らかな光沢は、絵具の層による反射と共鳴し、画面にしっとりとした湿度をもたらす。器の重みと花の軽さ──この古典的対置が、ルノワールによって感覚的な響き合いのかたちで昇華されている点は特筆すべきである。

筆致そのものは、晩年のルノワールが獲得した最も洗練された手つきのひとつである。彼は筆を「置く」「撫でる」「重ねる」ように扱い、花びらの柔らかな感触や、空気を含んだボリュームを画面に沈潜させた。絵具は時に薄く透け、時に盛り上がり、光を受ける角度で微細に反射しては変容する。こうして《花》は、静止した絵画にもかかわらず、時間の流れと視線の移動を内包した「生きた空間」として立ち上がるのである。

構図は厳密な幾何学ではなく、視覚の自然な流れに寄り添いながら構成されている。画面左上に置かれた鮮やかな赤が、周囲の淡色を引き締め、視線を花束の中心へと誘導する一方、花瓶下部の影は画面の重心を静かに支える。ルノワールは、無造作に見える配置の中に繊細な秩序を潜ませ、「心地よい視覚のリズム」を生み出している。セザンヌが多視点を統合し、緊張感ある構築性を追求したのに対し、ルノワールはあくまで感覚の流動を信じ、その動きの自然さのなかに美を見出したと言えよう。

晩年のルノワールは、病に苦しみながら制作を続けた時期にあった。指を包帯で固定し、筆を手にくくりつけてでも絵を描き続けた逸話はよく知られている。《花》からあふれ出る明るさと温度は、そのような身体の困難を忘れさせるばかりか、むしろ生の力そのものを画面に攫い取ったかのようである。花が放つ柔らかな光、色彩の重なりのあたたかさは、単なる視覚的快楽にとどまらず、観る者の感覚をそっと抱きしめるような慰撫の作用を持っている。

ルノワールの静物画が持つこの「感覚的モダニティ」は、20世紀絵画に確かな影響を与えた。マティスやフォーヴィスム、ナビ派の画家たちが色彩を主体とする画面構成を展開したのは、まさにルノワールの晩年作品の延長線上にある。《花》に見られる色彩の豊穣な広がりは、写実を超えて抽象的な色の音楽へと変容し、後の世代に色彩の解放という課題を提示したのである。

2025年の展覧会では、ルノワールの柔らかな色彩の流れが、セザンヌの緊張感ある構成と対比されることで、近代絵画がたどった二つの道──感覚のモダニティと構築のモダニティ──が立体的に浮かび上がるだろう。静物画としての《花》は、花という儚い存在を永続的な美へと昇華した作品であると同時に、見ることの喜びを私たちの感覚に呼び覚ます祝祭そのものなのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。