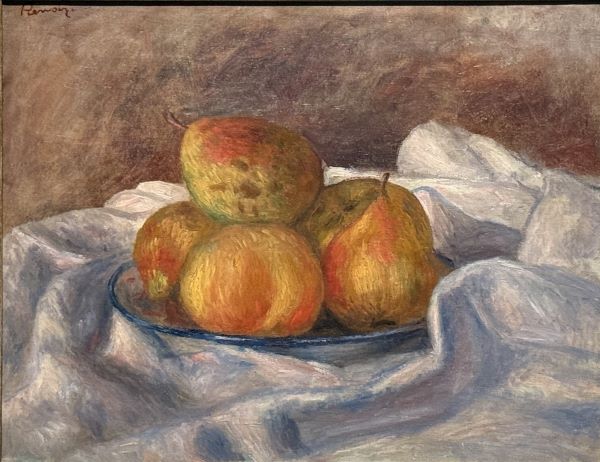

【りんごと梨】ルノワールーオランジュリー美術館所蔵

柔らかな光の牧歌――ルノワール《りんごと梨》が語りかけるもの

三菱一号館美術館「ノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展によせて

静物画というジャンルは、とかく「地味」だと見なされがちである。だが、絵画史のなかでそれは、しばしば画家の最も本質的な思想が沈殿する場所でもある。ピエール=オーギュスト・ルノワールが1895年頃に描いた《りんごと梨》は、その典型と言えるだろう。2025年夏、三菱一号館美術館で開催される「ノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展において本作は、セザンヌの厳格な構築性と対照を成す存在として、静物画の多様な方向性を静かに照らし出す。

ルノワールはかつて「絵画はまず、目を喜ばせるものでなくてはならない」と語った。光、色、触覚的な質感――それらを通して心を温めること。彼にとって絵とは、人を幸福へと導くための容器であった。本作《りんごと梨》は、その理念を最も簡潔かつ率直なかたちで体現している。

卓上には白いクロスが敷かれ、その上にリンゴと梨が無造作に転がる。左に寄せられた果実、右奥に置かれた褐色の器。中心を欠いた非対称の構図は、一瞬を切り取った即興的な生の感触をもたらす。だが、画面全体を俯瞰すれば、そこには絶妙な均衡と緩やかなリズムが息づいている。色彩の波が布、器、空気へと連続し、画面は静物でありながら優雅な旋律を奏でているようだ。

特筆すべきは、果物の「触覚性」である。ルノワールは物の輪郭を明確に縁取るのではなく、光のゆらぎの中にそっと溶かし込む。リンゴの赤や橙、梨の淡い緑と金色は、まるで内部からふわりと発光しているようで、静物であるはずのそれらが、柔らかい呼吸をしながら空間と溶け合っているかのようだ。色彩は表面を塗り固めるためにあるのではなく、対象の生命がにじみ出る場として扱われている。

その筆致は短く、丸く、回転するような動きを帯びる。白いクロスのしわは冷たさを持たず、むしろ布自体が果物を抱き留めるような温かみを持つ。布、果物、空気がそれぞれ独立しているのではなく、一つの大きな「肌」となり、視覚と触覚が交差する場を形成している。ルノワールの静物画に沁み込む“触覚の光”とは、まさにこうした感覚の重なりを指すのだろう。

この触覚性の深化には、彼の晩年のリウマチとの闘いが少なからず影響している。指に痛みを抱えながら、それでも絵筆を離さなかったルノワールは、身体の制約を逆手に取り、より丸みを帯び、より柔らかい筆致へと到達した。痛みが生み出した、優しさの絵画。そうした内的必然が、《りんごと梨》の穏やかな情感を支えている。

一方で、本展覧会において並置されるセザンヌの静物画は、全く異なる方向性を示す。セザンヌは幾何学的構造や遠近の揺らぎを探り、現実の不安定さを構築し直すことに執心した。彼にとって果物は思索の媒体であり、視覚の秩序を再編するための装置だった。それに対しルノワールは、果物を撫でるように描き、そこに宿る「感じることの幸福」を追求した。静物画は、同じ対象を扱いながら、ここまで異なる美学へと開かれるのだ。

17世紀以来、静物画の果物は豊穣、享楽、儚さといった象徴性を帯びてきた。しかしルノワールは意味の網を解体し、ただ「美しいものが、美しいままに存在する」場を与えた。寓意を脱ぎ捨てた果物は、ひとつの風のように軽やかで、見る者の心をそっと鎮める。そこには、色彩と光による小さな牧歌が漂っている。

《りんごと梨》は、日々の生活に潜む柔らかな詩を、そっと拾い上げた絵画である。果物の丸み、布の起伏、光のあたたかさ――そのどれもが、私たちが無意識に見過ごす幸福の手触りを呼び戻す。美術館の静けさの中で向き合えば、この絵は語りかけてくる。「世界は、こんなにも優しい」と。

ルノワールが絵画に託した“見ることの愛”は、いまも変わらず、静かに、確かに息づいている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。