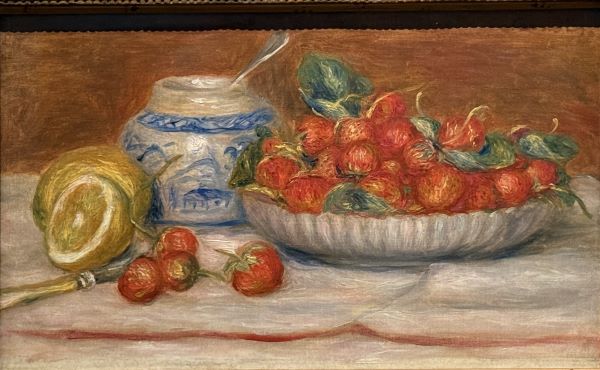

【いちご】ルノワールーオランジュリー美術館所蔵

赤の呼吸――ルノワール《いちご》が照らす静物画の未来

三菱一号館美術館「ノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展に寄せて

静物画というジャンルは、しばしば画家の思想が最も純粋な形で沈殿する場所である。花や果物、器や布といった身近なモチーフにこそ、画家が世界とどのように向き合っているのかが、最も率直に表れる。ピエール=オーギュスト・ルノワールが1905年頃に描いた《いちご》は、その典型的な一作である。オランジュリー美術館に所蔵され、2025年に三菱一号館美術館で開催される展覧会「ノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」に出品される本作は、晩年のルノワールが到達した色彩の境地を象徴する作品として特に注目される。

《いちご》の画面は驚くほど簡素である。陶器の皿に盛られた赤い果実。その背景には生成りの布が柔らかく敷かれ、テーブルと器が控えめに存在する。シンプルな構図だが、そこに宿る視覚的密度は、むしろ過剰と言ってよいほど豊かである。一粒一粒のいちごは、輪郭を曖昧にしながらも色彩の諧調によって内部から光を帯び、まるで呼吸をしているように見える。この生命感こそ、晩年のルノワールの静物画が持つ最大の魅力である。

彼はかつて「絵は楽しいものでなければならない」と語った。それは単なる楽観主義ではなく、“喜び”を描くことで現実の痛みをも包み込むという、深い美学の宣言でもある。晩年のルノワールはリウマチの痛みに悩まされ、やがて筆を包帯で手に縛り付けなければ描けないほどだった。しかし《いちご》の赤は、その苦痛をいささかも感じさせない。むしろ、色彩が画家の身体から直接湧き上がってきたかのような温かさを放つ。

いちごの赤は、ただの色ではない。感情の襞であり、触覚の気配であり、画家の手が果実の肌をそっと撫でた余韻のようでもある。ルノワールの色彩は常に「肌」を帯びている。冷たさを拒み、硬さを遠ざけ、絵肌そのものを温かな皮膚のように感じさせる。まるで絵がこちらに触れてくるかのような錯覚さえ覚えるのだ。静物画において、触覚性がここまで支配的になる例は稀である。

背景にある布や器もまた、果実を引き立てるためだけではなく、光と空気の柔らかな容器として機能している。生成りの布地は、果実の赤を決して殺さず、そこに静謐な呼吸を与えている。器の白は控えめで、果物の鮮烈さとぶつかることなく、心地よい緊張を保つ。その緊張の上に、穏やかな調和が成立する。《いちご》は、静物画の伝統的な構成を踏まえつつも、色彩と光の関係を根底から刷新する、小さな実験室でもあるのだ。

展示では、ポール・セザンヌの静物画と並べられる点が重要である。セザンヌにとって果物は視覚の構造を探るための幾何学的単位であり、画面の骨格を組み立てる「重量」を備えた存在であった。彼の果物は冷たく、硬質で、建築的である。対して、ルノワールの果物は柔らかく、温かく、触れたくなる。セザンヌが“見ることの秩序”を描いたのに対し、ルノワールは“感じることの幸福”を描いた。この二つの静物画を並置することは、印象派とモダニズムの分岐点を目撃することにほかならない。

また、いちごは美術史において官能や青春、儚さの象徴として扱われてきた。しかしルノワールは、寓意を押しつけることなく、ただ色彩そのものを純粋に楽しみ、描くことそのものの喜びに身を委ねている。寓意を排した絵画は、かえって見る者に自由な読み取りを許す。甘やかな香りを想像する者、果皮のつぶつぶの触感を思い出す者、あるいは単純に色彩の豊かさに酔う者――作品は多様な感覚の入口となる。

ルノワールの影響は後代にも波及し、マティスやボナールといった画家たちが展開した色彩主義の源流のひとつともなった。しかし彼らの色彩がしばしば知的な構築性や装飾的意匠を帯びるのに対し、ルノワールの色彩はより直感的で、身体的で、素朴な喜びに根ざしている。《いちご》の赤は、理屈を超えて、ただ美しい。美しさが理由であり、目的であり、世界を肯定するための唯一の根拠である。

日本におけるルノワール作品の人気は長く続いており、その「親しみやすい美しさ」は、時代を越えて多くの鑑賞者の心をつかんできた。《いちご》が今回日本で紹介されることは、彼の芸術の本質――柔らかな光、触れるような色彩、幸福への意志――と改めて向き合うまたとない機会となるだろう。

最後に、《いちご》の持つ幸福の本質に触れておきたい。ルノワールにとって幸福とは、苦しみの不在ではなく、痛みの中でもなお美を見出す力であった。晩年の彼が描いた果実の赤は、単なる自然物の再現ではなく、生を肯定するための祈りに近い。絵画が人間の尊厳を守り、育むことができるという事実を、ルノワールは語らずして示している。《いちご》はその証であり、穏やかで確かな希望の灯火なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。