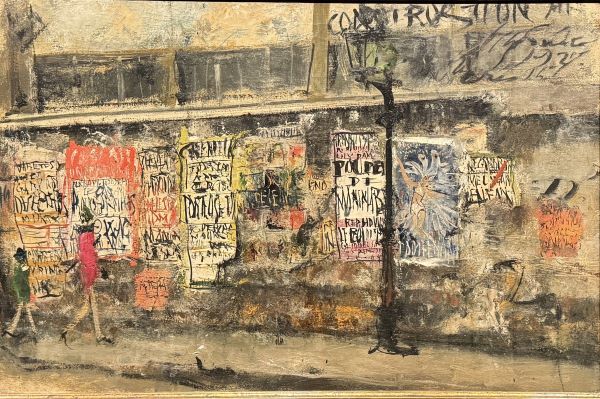

【ガス灯と広告】佐伯祐三ー東京国立近代美術館所蔵

都市の皮膚としての絵画――佐伯祐三《ガス灯と広告》再考

文字・壁面・身体が交差するモダニティの構築術

1927年、第二次渡仏期の只中にあった佐伯祐三は、わずかな期間に驚くほど密度の高い作品群を生み出した。なかでも東京国立近代美術館所蔵の《ガス灯と広告》は、その創作の頂点に位置する作品として広く知られている。パリの街角──剥落した壁面、破れたポスター、刻まれた文字、そしてガス灯。その断片を重ね合わせることで、佐伯は都市の「皮膚」を描こうと試みた。それは風景画の枠を越え、都市が内包する時間、記憶、そして運動そのものを可視化しようとする、きわめて野心的な実験であった。

まず画面に広がるのは、荒々しく厚みを帯びた絵具の堆積である。壁面は単なる背景ではなく、都市が長い年月をかけて蓄積した痕跡そのものとして描かれる。裂け目、剝離、落書き、貼り重ねられた広告──それらは「物質としての都市」を示す証として、画布の上で激しく、執拗に再構成されている。この質感の強度は、佐伯が筆を画布に叩きつけ、削り、また重ねることで生み出した触覚的リアリズムにほかならない。彼にとって都市は眺める対象ではなく、掘り起こされるべき表層、すなわち「皮膚」であり、その表面に刻まれた時間の堆積を描くことこそが画家の使命だったのだ。

さらに本作の特異な魅力を語るうえで欠かせないのが、画面に躍動する「文字」の存在である。ポスターに記された単語や断片的なアルファベットは、決して背景の一要素として処理されていない。むしろそれらは、色面や形態と同等の視覚的権利をもって画面を占拠し、都市のノイズをリズムへと変換している。とりわけ「CONSTRUCTION」の文字は、単なる街の看板の写しではなく、画面全体を貫く構築性=構成意識を象徴するキーワードとして機能している。都市が「建設されつつある」空間であると同時に、絵画もまた組み立てられ、構築されるべき存在であるという佐伯の美学的態度がそこには刻まれている。

興味深いのは、文字の描法が、画面左下に描かれる女性や子どもの足元、さらにはガス灯の根元の表現と等質である点である。アルファベットも人体も光源も、同じ荒いストロークと同じ運動のリズムによって描かれている。この「描き方の統一」は、対象の階層性を無効化し、文字を記号ではなく物体へと変換する操作にほかならない。文字がイメージ化し、イメージが文字化する境界の曖昧さ──その視覚的効果は、佐伯がヨーロッパのモダンアート、とりわけキュビスムや構成主義、さらにはダダイスムの実験精神を積極的に取り込んでいた証でもある。

こうした形式上の工夫に加えて、佐伯の都市観もまた注目に値する。彼は壮麗な建築物や観光地を描くことには興味を示さなかった。むしろ朽ちた壁や剥がれかけた広告、路地裏の気配といった、都市の周縁にある「生活の痕跡」にこそ強く惹かれていた。そこには、都市の表面こそが時代精神の沈殿場所であるという鋭い直観が働いている。都市は機能や象徴ではなく、「皮膚」として読むべきものであり、その襞の一つひとつに社会の記憶が刻まれる──佐伯の作品は、その理解の先駆けに位置している。

《ガス灯と広告》において、ガス灯が発するわずかな光は、都市の表皮をかすかに照らし出す装置として描かれている。光は人物の足元に落ち、文字の断片に触れ、壁面の凹凸を浮かび上がらせる。これは近代都市が持つ匿名性と孤独、そして絶え間なく変化し続ける運動性を象徴的に示す効果をもたらしている。人影は画面の一部として存在するにすぎず、都市そのものの巨大な身体のなかで、小さな鼓動に過ぎないのだ。

結局のところ、《ガス灯と広告》は風景画ではない。都市の断片を寄せ集めたコラージュでもない。これは、都市という巨大な構造体を絵画として再構築する試みであり、文字・物質・光・時間が交差する舞台装置として成立している。そこに書かれた「CONSTRUCTION」の文字は、都市の建設を告げる標識であると同時に、佐伯自身の芸術的姿勢──描くとは、構築することである──を象徴する重要な装置である。

佐伯祐三は、都市の皮膚に触れ、その質感を画布に定着させることで、日本近代絵画の可能性を大きく拡張した。壁、文字、ガス灯、人物の足元。そのすべてを等価に扱う彼の視線は、現代における都市観察とアートの接点を鮮やかに照らし出し続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。