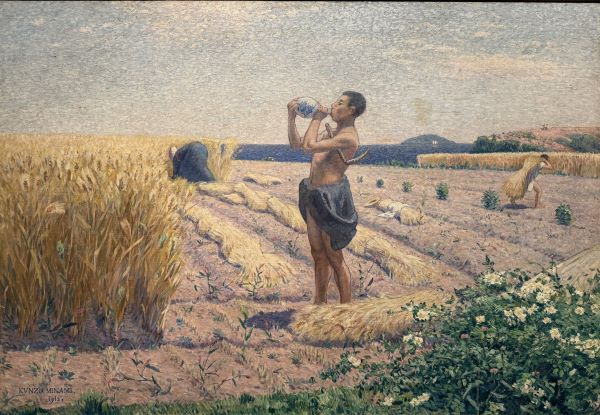

【六月の日】南薰造ー東京国立近代美術館所蔵

六月の光と疲労の詩学──南薰造《六月の日》にみる写実と装飾の交叉点

初夏の労働とモダニズムの萌芽をめぐる美術的思考

初夏の過剰な光が世界を覆いはじめる六月という季節は、農事の忙しさと蒸し暑さが人々の身体感覚を支配する時間である。南薰造が1912年に制作した《六月の日》は、まさにその季節の濃密な空気を画面に封じ込めた作品であり、単なる農村風景ではなく、近代日本洋画が抱えた「写実と装飾」の複雑な課題を映し出す重要な作例として位置づけられる。フランス留学からの帰国直後、明治から大正へと時代が移りゆく端境にあって、南は西洋絵画の新しい構成理念と、日本固有の美意識の双方を身体化しようと模索していた。《六月の日》は、その試行錯誤の結晶であり、同時に後年の文展・帝展での活躍へとつながる画家の基調を決定づけた作品でもある。

作品に描かれるのは、強い陽光を浴びながら野良仕事の合間に徳利を手にする農民の姿である。画家自身が述べた「一種の疲れた味ひ」という言葉は、単なる肉体的疲労を指すものではない。麦刈りに追われる季節の息苦しさ、人間と自然との濃密な交感、そして近代化の進行によって変わりつつある農村の時間──そのすべてが穏やかな情緒のうちに沈んでいる。南の筆致は、スーラやシニャックを思わせる点描的手法を用いながらも、純粋な光学分割を目指してはいない。むしろ色彩を細かな粒子として平面に配置し、画面全体に静かなリズムと装飾性を与える方向へと機能している。これは自然の再現よりも、画面構成の秩序を重視する姿勢の表れであり、南が自然主義の域を越えてモダニズム的意識へ近づいていたことを示している。

加えて、人物や徳利に明確な輪郭線を与えるという南の選択は、印象派以降の西洋絵画が輪郭を消去して光と色に形態を委ねた潮流に対し、意識的に距離を置いたものであった。輪郭は形を固定し、要素を明確に分節し、色彩が溶け合うのを抑制する。これは日本画の線描の伝統とも親和的であり、横山大観や菱田春草が追求した「線の存在感」と通じ合う。南は西洋の理論を吸収しながらも、日本的造形感覚を失わない稀有な立ち位置を築いていた。

構図は徹底して簡潔だ。人物を中心に据え、畑と空を帯状に広げ、奥行きは最小限に抑えられる。これは写実的空間よりも「面」そのものの関係性を重視する姿勢であり、洋画と日本画の融合をめざす当時の美術潮流を象徴している。色面が穏やかに響き合い、光に満ちた空気の震えが画面全体を支配するなかで、農民の姿だけが淡い疲労をまとって静かに佇む。その姿は、劇的な叙事性を持たないにもかかわらず、観る者の内側に持続的な余韻を呼び起こす。

《六月の日》は、農村という題材を通して近代日本の美術が抱えた葛藤と希望を静かに語る。西洋美術との距離感、日本的装飾性の回復、写実の深化と超克──これらの課題が画面の奥に潜む光の粒子のように散りばめられている。初夏の強い光が生み出す影の深さのなかに、南は「生の実感」を見出した。そこには自然と共に生きる人間の姿があり、近代という時代のざわめきを吸収しながらも、なお揺るぎない静けさを保つ風景がある。南薰造の《六月の日》は、労働の合間に訪れる一瞬の充足と疲労の美学を、装飾と写実のあわいにおいて詩的に封じ込めた作品であり、その輝きは今日なお新しい。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

_upscayl_5x_upscayl-standard-4x--150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。