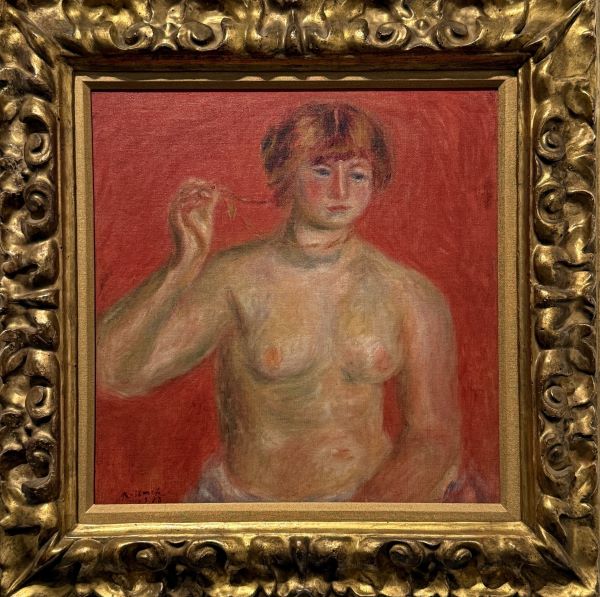

【黄金の首飾り】梅原龍三郎ー東京国立近代美術館所蔵

〈赤〉が創造する裸体——梅原龍三郎《黄金の首飾り》における色彩の劇場

肉体・背景・装飾の交錯から読み解く近代日本洋画の新地平

梅原龍三郎《黄金の首飾り》(1913年)は、題名に掲げられた装飾品よりもはるかに強烈に、鑑賞者の視覚と感情を支配する「赤」の絵画である。作品の前に立った瞬間、裸婦の背後に燃え上がるような赤の壁面が、肉体を包みこむ空気そのものとして迫ってくる。赤は単に背景として塗られたのではなく、画面全体のエネルギーを駆動する源泉として、鑑賞者の視線を強引に引き寄せる。黄金の首飾りは確かにその名の通り光を宿しているが、この赤の洪水の中にあっては、むしろ画面を支える静かな支点として機能するのみである。ここでは、主役も脇役も、色と形との関係によって新たに定義され、裸体そのものが「色彩の劇場」として再構築されている。

梅原龍三郎は1908年から1913年にかけてフランス滞在を経験し、その間にピエール=オーギュスト・ルノワールの薫陶を受けた。ルノワールは梅原に「君は色彩を持つ」と語り、色彩を生得的な気質(タンペラマン)に根ざすものとして評価したという逸話が残る。この言葉は、梅原にとって色彩の本質を自覚させる決定的な一撃であった。以後、彼の絵画はデッサンの厳密さよりも「色の呼吸」を重視し、画面の空気をつくり出す色面の扱いへと向かっていく。《黄金の首飾り》に満ちる赤は、その転換の痕跡であるだけでなく、色彩そのものが精神の質感を帯び、感情の流体として画面に漂う過程を示している。

本作における赤は、象徴的意味や感傷的なドラマを喚起するための色ではない。それは、裸婦の身体が存在する「空間の温度」であり、眼差しの届かない内奥を照らす内燃性の光として立ち現れる。裸婦の肌は柔らかな白と淡い肉色で表現されるが、周囲の赤の圧倒的存在感によって、まるで身体そのものが内部から熱を帯び、呼吸しているかのような錯覚を誘う。画家は輪郭線を厳密に定めることよりも、筆触が肉体の起伏に触れ、量感を直接刻みつけていくように描く。その結果、身体は静止しているにもかかわらず、筆致のリズムによって微細な振動を含んだ生きたフォルムへと変容する。ここに、写実を超えた「色の身体性」が成立している。

裸婦の視線が鑑賞者から逸れている点も重要だ。視線を合わせない裸婦は、鑑賞者に身体的欲望を喚起する対象ではなく、むしろ内なる世界へ引きこもる存在として表象される。赤はその内向性を強化し、精神の場としての背景を生み出している。鑑賞者は身体を「眺める」位置から、色彩の中で呼吸する身体の「内側へ」誘われる。この視覚と感覚の反転こそが、梅原が提示した近代的裸体表現の核心である。

1913年という制作年を考えれば、この作品が日本においてどれほど先鋭的な位置を占めていたかが浮かび上がる。裸体表現は日本でまだ十分に制度化されておらず、西洋のアカデミズムを模倣する段階を脱しきれていなかった時期である。その状況下で梅原は、裸婦を単なる「観賞のための身体」から解放し、色彩によって生起する空間そのものとして扱った。裸婦は見られる対象ではなく、「赤の場」によって支えられる造形の中心点であり、色彩が作品の意味構造を決定する主体へと昇華されている。

さらに注目すべきは、題名に掲げられた黄金の首飾りの在り方である。首飾りは画面中央に小さく、しかし確固たる重みを持って描かれ、赤と肉体の激しい相互作用のなかに、ひとつの静止点を提供する。首飾りの金属的光沢は、画面を統御する理性のように機能し、色彩の沸き立つエネルギーを慎ましく制御する。華美な装飾としてではなく、色彩の奔流をつなぎ留める「静」を象徴する役割として首飾りが置かれている点に、この作品の構成的妙味がある。

《黄金の首飾り》は、梅原が西洋美術を血肉化しながら、独自の色彩観にもとづいて裸体を再解釈した金字塔的作品である。ルノワールの影響を受けつつも、梅原はそこから離陸し、「赤」を自己の芸術的言語として確立するに至る。その端緒を示すこの作品は、日本近代洋画における色彩主義の到達点であり、同時にその未来を切り拓いた先駆的成果であった。今日、この絵を前にしたとき、鑑賞者がまず体感するのは「赤」による精神的振動であり、色彩が形態を超えて思想となる瞬間である。梅原龍三郎は《黄金の首飾り》において、裸体という古典的主題を「色彩の詩学」へと転換させ、近代日本絵画の地平を鮮烈に更新したのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。