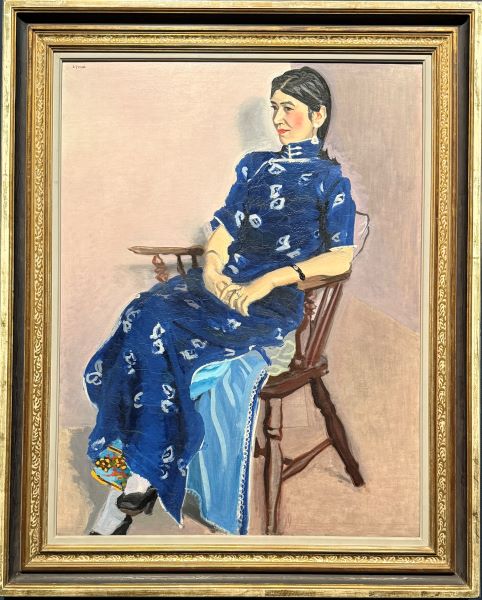

【金蓉】安井曾太郎ー東京国立近代美術館所蔵

静けさの力学:安井曾太郎《金蓉》が示す肖像の新地平

— 静止する身体と構成的運動が織り上げる現代肖像の原点 —

昭和洋画史における金字塔として語り継がれてきた安井曾太郎《金蓉》(1934年)。端正で抑制された画面構成、深い静けさをまとったモデルの佇まい、そして写実の名のもとに凝縮された造形的緊張——そのすべてが一体となり、この作品は日本近代における肖像表現のひとつの到達点として位置づけられている。第21回二科展で《T先生の像》とともに出品された本作は、批評家・児島喜久雄から「現代写実主義のカノン」と評され、以降、安井芸術の象徴的イメージとして語られ続けてきた。

しかし、ここで語られる「写実」は、しばしば誤解されるような単なる外形の忠実な模写ではない。むしろ、視覚と知覚を往還しながら対象を再構築する、きわめて近代的で知的な造形方法である。本稿では、静けさと動勢が交錯する《金蓉》の構造を改めて読み解き、その肖像がいかにして「静止のうちの運動」を実現しているのかを考察したい。

■ 佇む人物の内的呼吸——モデル・金蓉の存在感

画面中央に置かれた女性は、背筋をすっと伸ばし、黒の衣をまとい、右脚を自然に組んで腰掛けている。視線は正面からわずかに逸れ、観者との直接的な交信を避けることで、むしろ自らの内側へ向かう静謐な気配を濃くしている。

モデルの名、小田切峯子は、満洲のホテルで多言語を操った国際的な経歴をもち、「金蓉」という異国風の愛称は彼女の複層的なアイデンティティを象徴する。たおやかでありながら強靱な雰囲気を備えた彼女の佇まいは、その背景にある知的成熟や自立した人格を暗示し、安井にとって魅力的な肖像の対象となった理由が自然に理解される。

画中の金蓉は、静謐であるにもかかわらず、その姿勢にはどこか運動の予感が漂う。これは彼女自身の性格表現というより、安井が複数の素描をもとに身体の部位ごとに異なる角度を再構成したことに起因している。

■ 視点の統合と偏差——構成主義的肖像の仕組み

《金蓉》に独自の動勢を生み出している最大の要因は、安井が「複数の視点を合成した」点である。とりわけ左肩の処理は象徴的で、他の部位と比べてやや抑制された小さな形態が、別角度で描かれた素描に由来することが指摘されている。

ここで見られるのは、セザンヌ的な多視点構造への共鳴だが、安井の場合、その目的は空間の統合ではなく「平面の均衡」にある。彼は頭部、胴体、脚部の方向性を微かにずらすことで、画面上に「構造的運動」を走らせている。これは人物が今にも動き出しそうな外在的運動ではなく、絵画内部の緊密なバランスが生む内在的なリズムである。

こうした再構成によって、モデルは単なる写生の対象から、平面構成の要として機能する視覚的存在へと変容する。肖像でありながら「構成体」としての性格を帯びる点に、安井の造形意識の革新性がある。

■ セザンヌを超えて——「平面のリアリズム」としての写実

安井の写実主義が特異なのは、それが自然の忠実な模写ではなく、「平面としての必然性」を追求する構成的手法であった点だ。《金蓉》において、頭頂から足元へと連なる緩やかなS字型の動線は、人体をひとつのリズムとして扱う結果として成立している。

セザンヌが自然の構造を平面に翻訳することで「絵画の必然性」を探究したのに対し、安井は自然をさらに斜め方向へと変形し、平面の安定性のために再編成する。ここに、安井のリアリズムの核心——「平面のリアリズム」——がある。対象と同じように見えることではなく、画面上で成立するかたちそのものの必然性を追求した写実である。

■ 表情の沈黙と内面の深度

金蓉の表情は感情を語らない。微笑も憂いも排され、目元に落ちるわずかな影が内的な時間を示唆するのみである。しかし、この説明を拒む表情こそが、逆説的にモデルの精神性を深く印象づける。

肖像が表すべきものを、安井は感情の描写ではなく「存在の確かさ」と捉えた。手の置き方、脚の組み方、衣服の落ち着いた重心。そのすべてが、一人の女性の生き方と思想を語る沈黙の言語となっている。

■ 黒衣の色彩学——光を孕む沈着のマティエール

色彩と絵肌もまた、《金蓉》の魅力を支える重要な要素である。特に黒衣の処理は、単なる暗色の塗布ではなく、光の含有量を微妙に調整することで人物の存在感を形成している。黒の中に潜む赤み、青み、緑の反射が、絵具という物質を越え、空気や光と共鳴する。

背景の緑の階調は人物を浮かび上がらせつつ、画面全体の沈着と調和を保つ。これらの色彩の操作は、技法以上に平面の構造を支える役割を担い、人物像の堅牢さを補強している。

■ 静けさの中の現代性——《金蓉》が示したもの

《金蓉》は、一人の女性を描きながらも、昭和日本の中に芽生えつつあった現代的個人像を体現する。異文化と接し、主体的に生きる知的な女性像は、当時の社会状況においてきわめて先鋭的であった。

そしてこの現代性を、安井は構成的で理念的な平面に定着させた。その結果、《金蓉》は具象絵画でありながら、理念を帯びた構造体としての緊張を宿し、日本洋画史のひとつの高峰を成している。

この沈黙の強度、静止の中に脈打つ構成的運動。安井曾太郎が肖像というジャンルを通して切り開いた革新の核心は、今日においても鋭く、明晰な輝きを放ち続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

_upscayl_5x_upscayl-standard-4x--150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。