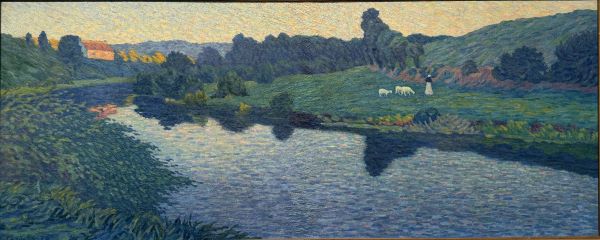

【夕映の流】斎藤豊作ー東京国立近代美術館所蔵

光の粒子が奏でる詩 ― 斎藤豊作《夕映の流》にみる情感の点描

1913年(大正2年)、斎藤豊作が描いた《夕映の流》は、明治期の外光派が築いた写実的風景画の潮流を越え、感情と光の交錯を画面に封じ込めた日本近代洋画の重要作である。東京美術学校で黒田清輝に学び、さらに渡仏してラファエル・コランやアンリ・マルタンの指導を受けた斎藤は、帰国後、色彩と筆触による“心の風景”を追い求めた。《夕映の流》は、その探求の果実として生まれた作品であり、単なる外光描写を超えた詩的感性と象徴性が静かに息づいている。

パリで得た光と感情の記憶

パリ滞在時に出会った画家アンリ・マルタンは、斎藤にとって決定的な存在であった。マルタンの点描は、スーラやシニャックのような理知的・科学的分割法とは異なり、感情と詩情を孕んだ筆触によって自然の内奥を響かせるものだった。斎藤はこの“感情の点描”に深く共鳴し、帰国後の作品において光を単なる物理的現象ではなく、心の揺らぎとして表現する試みを始める。

《夕映の流》はその実践の最初期にあたり、夕暮れの川面を題材に、点描を通じて「移ろう時間」を画面に定着させた。彼が見つめたのは、風景そのものよりも、光と空気が生み出す情感のうねりであり、それは単なる外光派的写生とは明確に一線を画す。

静けさの中の運動――構図の詩学

画面は横長の構図をとり、中央を穏やかに流れる川が貫く。遠景には茜に染まる空が溶け込み、近景では水面の反射が細やかな筆触で織り込まれている。視線は自然と右奥に引き寄せられ、沈む夕陽の気配を感じ取る。

一見、何も起きていないように見えるが、川の流れは画面全体に静かな運動を生み出している。短く置かれた水平の筆触が水の安定感を、湾曲するストロークが水面の揺らぎを暗示し、静と動が共存する構図となっている。この“静けさの中の動き”こそ、斎藤が点描を通じて目指した詩的構造である。

夕映えのパレット――色彩の交響

《夕映の流》の最大の魅力は、その色彩にある。画面全体は橙、黄土、赤褐、そして群青や緑といった色が複雑に絡み合い、まるで音楽のような調和を奏でている。斎藤は単一の色を用いず、筆先に複数の色を含ませて置くことで、点が置かれた瞬間に微細な分離と混合が生まれる。これにより、川面は光そのもののように呼吸し、時の流れを感じさせる。

夕陽が沈む時間はわずかだが、斎藤はその瞬間の変化の連続を一枚の画面に凝縮することに成功した。とりわけ中央の光の帯は、時間が最も輝く刹那をとらえており、そこに“永遠の一瞬”という詩的感覚が宿る。

点描の呼吸――情感を刻む筆触

斎藤の点描は、スーラの理性的分割ではなく、感情の息づかいを伝える柔らかなリズムをもっている。短い筆触が並置され、微妙な間隔で重なり合うことで、画面はまるで織物のような装飾的調和を生む。

この装飾性は、アンリ・マルタンの影響を強く受けているが、斎藤自身の自然観によって日本的な抒情へと転化されている。彼の筆は、自然を単に再現するためではなく、「自然を感じる身体」の運動として働いている。画面の密度は、近景で濃く、遠景で緩やかになり、空気の遠近法的な効果をもたらす。こうして生まれた空間は、視覚的だけでなく、触覚的にも感じ取れる“呼吸する風景”となっている。

風景を超える象徴性

川と夕陽というモチーフは、古来より時間や生命の無常を象徴してきた。《夕映の流》もまた、その系譜に連なる。しかし斎藤が描いたのは、終焉の悲しみではなく、穏やかに流れる時間への賛歌である。流れゆく水は人生の時間を、沈む陽は一日の終わりを告げるが、それは同時に新しい始まりを暗示してもいる。

この象徴的な構図は、観る者の内に静かな共感を呼び覚ます。夕映えの光は、記憶の奥に沈む郷愁を照らし出し、私たちは絵の中に自らの「時間」を見出す。斎藤の点描は、そうした感情の微細な揺らぎを光の粒子として記録しているのだ。

同時代の文脈の中で

1910年代の日本洋画界では、黒田清輝や岡田三郎助らの外光派が主流であり、明るい色調と客観的写実が重んじられた。その一方で、岸田劉生らによる内面的リアリズムも芽生えていた。斎藤豊作の《夕映の流》は、そのいずれにも属さない第三の方向――感情の詩化による風景表現――を切り開いた作品である。

新印象派の点描を、日本的感性と自然観に溶け込ませた彼の手法は、科学と詩情、外光と内面、分析と共感という二項をやわらかく架橋している。その後の日本の風景画家たち、たとえば梅原龍三郎や小絲源太郎らが見せる色彩表現の自由にも、斎藤の実験的精神の影響が垣間見える。

鑑賞の体験――光の音楽を聴く

この絵の前に立つと、まず訪れるのは深い静寂である。だが目を凝らすうちに、筆触のひとつひとつが微かに震え、流れ、音を奏でるように見えてくる。川面の光は揺らぎ、風がそっと頬を撫でるような錯覚さえ覚える。視覚を超えて、聴覚・触覚・嗅覚までもが喚起されるこの体験こそ、斎藤の“情感的点描”の真髄である。

絵具の粒は単なる物質ではなく、記憶と感情の断片として光を放つ。夕陽に染まる流れは、見る者の時間感覚を静かに揺らし、やがて私たちは風景の中に沈み込んでゆく。

結び――永遠に流れる夕映え

《夕映の流》は、斎藤豊作が西洋から学び、日本の風土と感性を通して再構築した“光の詩”である。彼の筆が刻んだ無数の点は、夕暮れの一瞬を越え、永遠の時間を宿す。流れる水と光の粒は、人生そのもののように移ろいながら、静かに輝きを放ち続ける。

この作品が示すのは、風景を描くことが“感じること”そのものであるという真理である。斎藤が見た夕暮れの川は、いまも私たちの心の中で穏やかに流れ続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。