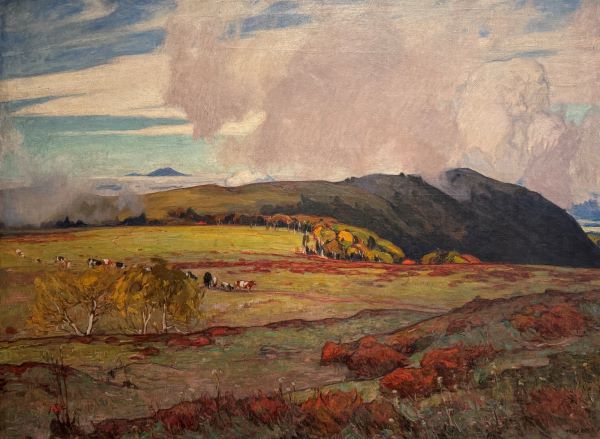

【高原の牧場】吉田博ー東京国立近代美術館所蔵

吉田博《高原の牧場》——静穏なる高山美の構築

自然と精神が調和する「展望美」の典型

1920(大正9)年に制作された吉田博《高原の牧場》は、一見すると牧歌的な高原の情景を描いた油彩画である。しかしその背後には、吉田が生涯をかけて追求した「高山美(こうざんび)」という理念が厳密に息づいている。雄大な山岳を描く画家として知られる吉田は、単に自然を写し取るのではなく、そこに潜む秩序や呼吸、そして人間の精神との共鳴を画面上に結晶させた。《高原の牧場》は、その穏やかな色彩と広がりの中に、「高山美」の体系的思考と詩的感受を融合させた、彼の画業のひとつの頂点である。

高山美の体系——自然を観る哲学として

吉田博(1876–1950)は、油彩・水彩・木版といった多様な技法を用いながら、山岳・渓谷・湖水・海岸など、あらゆる自然の相貌を描き続けた。その目的は、単なる写生ではなく「自然美の理念的把握」であった。1931年に発表した文章「高山美の感得」「高山の美を語る」では、彼が自然を体系的にとらえていたことが明らかである。そこでは、山岳美を「展望美」「裾野美」「断崖・湖水」「高原・動植物」「山巔美」といった要素に分類し、それぞれを体験的に定義している。《高原の牧場》はこのうち「展望美」と「高原・動植物」の両側面を併せもつ作品として、彼の理論の実践的到達点とみなすことができる。

吉田は文章の中で、美ヶ原高原を「初夏の候には一面に躑躅(レンゲツツジ)が咲き乱れ、牧馬の群がその花を避けて草を食む」と記した。本作に描かれるのは、まさにその美ヶ原の北西部、焼山付近から王ヶ鼻・蓼科山・北アルプスを遠望する情景と推定される。確証はないものの、構図の配置や光の方向性から見ても、吉田が現地の体験をもとに描いた可能性はきわめて高い。

構図——水平と垂直の均衡

画面下半を占めるのは、ゆるやかに波打つ高原の草地である。手前では風に揺れる草が、細かな筆触によって柔らかく表現され、中景には小さな牧馬の群が点在する。その穏やかな動きが、画面全体にリズムをもたらしている。中景から遠景にかけて、王ヶ鼻の岩肌、さらにその背後に連なる蓼科山、そして遥か遠くの北アルプスへと視線は導かれる。水平に広がる高原と垂直に屹立する山岳の対比は、構図上の安定感と緊張感を同時に生む。

この関係性は単なる遠近法的処理ではない。高原という「場」が、山岳の垂直性を受け止める舞台装置として描かれているのだ。吉田の構図感覚は、欧米風景画の空間理論を踏まえつつ、日本的な「間」の感覚を融合させたものである。彼が追求したのは、観念的秩序としての自然——静と動、水平と垂直、光と陰が調和する世界だった。

色彩——大気に溶ける秋の光

《高原の牧場》の色彩は、吉田の油彩作品の中でもとりわけ柔らかく、静かな調子をもっている。空は淡い青灰色から白へと溶け込み、秋の高原特有の澄明な空気を感じさせる。草地は黄褐色と緑の中間調を基調とし、ところどころにレンゲツツジの名残を思わせる朱が差し込まれる。この朱は決して主張せず、むしろ季節の移ろいを暗示するように画面のリズムを整える。

遠方の山並みは青紫から灰青へと変化し、吉田の得意とした大気遠近法が発揮されている。彼は単に絵具を薄めるのではなく、補色を練り込むことで色の純度を微妙に調整し、透明感と沈みを同時に成立させた。こうして生まれる遠景の透明な空気層は、彼が欧米留学で得た近代的色彩理論と、日本的な自然感覚の融合の成果である。

筆触と質感——「風の見える絵画」

本作では、筆触が非常に繊細でありながらも、全体の構成を崩さない抑制が効いている。草地は短く刻まれたストロークで描かれ、風が通り抜ける方向性が感じられる。馬の群れはわずかな筆致で捉えられながらも、確かな重量感をもち、高原の広がりを際立たせる。

空は水平の長い筆触で塗り重ねられ、やや乾いたマチエールが秋の冷ややかな空気を伝える。遠くの岩肌や山稜部はより密な筆使いで処理され、地質の硬度を視覚的に表している。このように、風・温度・質量といった不可視の要素が、絵具のタッチを通じて具現化されている点に、吉田の観察眼と表現の洗練が見て取れる。

展望美としての自然観

吉田が定義した「展望美」とは、視野の広がりと、それを支える前景の存在感との均衡にある。《高原の牧場》では、観る者がまるで高原に立ち、遠くの山並みを眺めているかのような感覚が生まれる。彼が描くのは、登頂の瞬間の壮麗さではなく、登る途中で見渡す裾野の静けさ——すなわち「視界と呼吸が一致する瞬間」である。

さらに吉田は、自然の中で生きる動植物にも深い関心を寄せていた。牧馬がレンゲツツジを避けて草を食むという観察は、単なる写実を超えた自然理解の証であり、生命と環境の共存を画面構成の中に織り込む重要な要素となっている。

時代背景——自然への憧憬と文明のはざま

1920年代は、大正デモクラシーの文化的成熟とともに、都市知識層の間で自然回帰の思想が高まった時期である。登山や山岳写真が流行し、山岳雑誌や紀行文が盛んに出版された。鉄道網の発達によって美ヶ原や北アルプスが都市からアクセス可能となった一方で、自然はまだ「手つかずの聖域」として憧憬の対象だった。吉田の《高原の牧場》は、この文明と自然の緊張関係の中で生まれた「理想の風景」と言える。

油彩表現の成熟——透明と堅牢の共存

吉田の油彩画には、水彩画出身ならではの透明感が息づいている。《高原の牧場》でも、薄塗りと厚塗りを巧みに使い分け、光が画面の層を透過するような深みを生み出している。遠景ではグレーズによる色の重ねで空気の奥行きをつくり、近景ではマットな質感によって安定感を与える。この透明と不透明の交錯は、彼の空間表現の核心である。

静寂と余韻——初秋の気配

本作には、夏の熱気を過ぎた初秋の静けさが漂う。草の黄褐、空の青灰、ツツジの朱、そして馬の黒。そのすべてが、過ぎ去る季節の余韻として響き合う。吉田はこの一瞬の光と空気を、過度な演出を避け、むしろ抑制の美学によって描き出した。画面からは、穏やかな寂寥と自然への敬意が滲む。

結語——永遠の風景としての《高原の牧場》

《高原の牧場》は、吉田博の自然観を象徴する作品である。ここには、雄大な山岳を仰ぐ畏敬の感情と、自然の懐に身を委ねる静かな安堵が共存する。水平線の穏やかさ、色彩の調和、筆触の律動——そのすべてが、人と自然の調和という理想を描き出している。

鑑賞者はこの作品の前に立つとき、単に風景を眺めるのではない。高原に立ち、風を感じ、遠くの峰々に思いを馳せる体験そのものへと導かれる。吉田博は、自然を描くことで、人間の精神が自然と共に呼吸する瞬間を永遠化したのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。