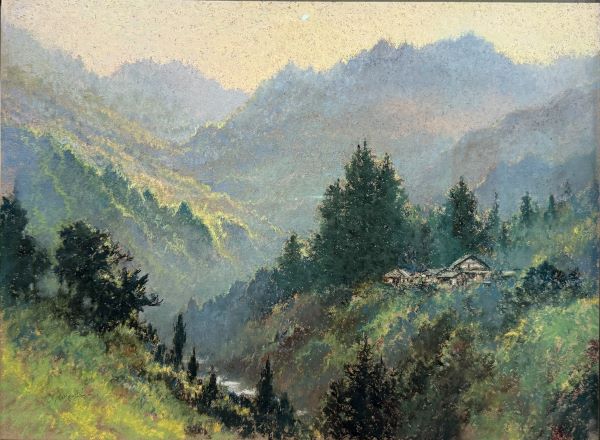

【千曲川上流の朝】武内鶴之助ー東京国立近代美術館所蔵

静謐なる黎明——武内鶴之助《千曲川上流の朝》における時間と触覚の風景

1932年という、近代日本が大きく転換を迎えていた時代に制作された武内鶴之助の《千曲川上流の朝》は、一見すると穏やかな風景画である。しかしその静けさの奥には、媒材としてのパステルの即興性、時間の象徴としての「朝」、そして自然と人間のあいだに横たわる詩的な緊張が潜んでいる。画家はここで、単なる写実を超え、光と霧、湿気と空気の「触覚的な記憶」を紙面に定着させようとした。本稿では、その形式的・技法的特徴から歴史的文脈、さらには現代的意義に至るまで、武内の「静謐なる黎明」がもたらす多層的な意味を探りたい。

■ パステルによる大気の構築

パステルという乾いた粉末状の素材は、油彩の重厚さや水彩の流動性とは異なる、繊細で可逆的な表現を可能にする。武内はこの特性を熟知し、色を紙に「置く」のではなく、「擦り込み」「拭い取り」「重ねる」ことで、朝の空気の濃淡を視覚化している。表面にはわずかな粒子のざらつきが残り、それが朝霧の微細な粒子と呼応する。特に光の表現において、パステル層を薄く重ねることで得られる内側から滲むような輝きは、他の画材にはない柔らかい深みを生む。

画面構成は水平を基調とし、千曲川の蛇行が視線を奥へと導く。遠景の山稜、手前の川面、その間を繋ぐ霧の帯——それらが層をなしながら、空気そのものが形をもっているように感じられる。線の痕跡とぼかしのバランス、残された粒子の「滲み」と「切れ」が、画面に呼吸を与えている。武内にとって風景とは、視覚的対象であると同時に、身体的経験を再構築する場であったといえよう。

■ 抑制された色彩の詩学

武内の色彩設計は驚くほど静謐である。青灰、灰紫、薄い銀色を基調とし、そこにごく控えめな暖色が点じられている。全体は低彩度で整えられているが、細部にはわずかな温度差があり、それが空気の動きを感じさせる。川面に反射する淡い光、霧の向こうでかすかに明るむ山裾——これらの効果は、色彩の節度によってこそ成立している。パステルが紙の繊維に沈み込むことで、光が画面の奥から浮かび上がるように見える。この「内発的な光」は、武内の風景観の核心をなす。

■ 省略の美学と観者の参与

本作において注目すべきは、描かれていないものの力である。武内は細部を省略し、形態を記号化することで、かえって場所のリアリティを強調している。木々の葉や岩肌の細密な描写を避け、代わりに線と面、そして粒子の関係によって空間を構築する。その結果、観者は自らの記憶を参照しながら風景を「補完」することになる。つまり、画面は観者の想像力を内包する共作の場となる。

■ 郷愁と近代のはざまで

1930年代初頭、日本社会は都市化と地方の衰退という二つの流れの狭間にあった。千曲川の上流という題材は、近代化の波に対する一種の郷愁を象徴している。朝の光は新時代の兆しであると同時に、過去の静寂を惜しむまなざしでもある。武内がこの「朝」を描いたのは、変化の只中にあって、人と自然の関係を再び見つめ直すための詩的な試みであったのではないか。

■ 時間の流れと光の象徴性

川の流れは、絶え間ない変化と継続の象徴である。武内はその動きを描きながら、時間の不可逆性を感じさせる。光が霧のなかに溶けていく様は、過去と未来の境界が曖昧になる瞬間のようでもある。観者の視線は川に沿って動き、やがて遠景の山裾に収束する。その道程は、風景を「歩く」体験そのものであり、視覚が時間の流れを追体験する構造を成している。

■ 現代に響く問い

今日、自然との関係がかつてないほど問い直されている時代にあって、《千曲川上流の朝》は新たな意味を帯びている。これは単なる風景画ではなく、「人間の時間」と「自然の時間」の交差点を描いた記録である。都市化、気候変動、環境破壊の進む現在において、武内の描いた静かな朝は、失われゆく風景への挽歌であると同時に、再生への祈りでもある。

■ 結語——紙片に宿る詩的時間

《千曲川上流の朝》は、媒材・主題・構成のすべてが緊密に統合された作品である。パステルという儚い素材の上に、武内は時間の層と光の気配を封じ込めた。そこに流れるのは、自然の呼吸と人間の記憶が交錯する静かなリズムである。鑑賞者はその前に立つとき、単に風景を見るのではなく、朝の冷たさや湿気、そして遠い記憶までも呼び覚まされる。画面に触れるように見る——そのとき、《千曲川上流の朝》は過去の作品であることを超え、今を生きる私たちの感覚の深部に届くのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。