【人】福沢一郎ー東京国立近代美術館

沈黙する輪郭――福沢一郎《人》(1936)における存在の構築と解体

匿名の身体から浮かび上がる〈人間〉の構造

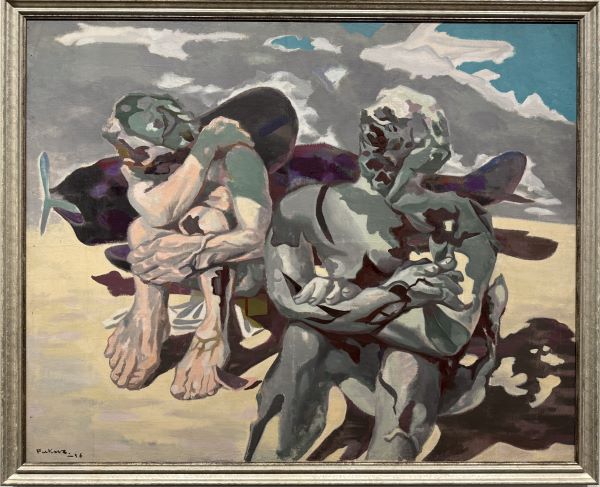

1936年に制作された福沢一郎の《人》は、ただ一語の題名が示す通り、説明を拒む。装飾も物語も削ぎ落とされたその語の重さは、観者に「人間とは何か」という根源的な問いを突きつける。だがそれは観念的な哲学の呼びかけではなく、絵画の構造そのものを通じて語られる実践的な問いである。1930年代の日本――国家主義と軍事化の波が生活の隅々にまで浸透し、個人の思考や表現が圧迫されていた時代。福沢はその渦中にあって、ヨーロッパ前衛の形式と思想を自らの文脈に翻訳し、現実を映す新しい視覚言語を模索していた。《人》は、その試行の焦点にある作品である。

福沢の画面は、硬質な輪郭線と明快な色面の緊密な構成によって成り立つ。陰影を排し、量感の演出を拒むことで、彼は「人」を具体的な個体から抽象的な構造体へと転化させる。線は彫刻刀のように形を断ち切りながらも、その切断がかえって存在の確かさを刻印する。筆触は冷静で、激情の痕跡を残さない。そこにあるのは、観者に思考の余白を強いる沈黙の秩序だ。

しかしその秩序は、静謐でありながらどこか不穏である。人物の身体は連続性を欠き、関節や器官が解体されたまま再構築されている。眼や口は強調される一方で、全体の統合感は意図的に崩される。近代社会において人間が「全体としての存在」から「機能的な断片」へと変質していく様相を、福沢は造形の操作によって視覚化したのだ。題名が単数形の「人」であることも偶然ではない。そこには、個でありながらも普遍的、匿名でありながらも存在を主張するという二重性が凝縮されている。

色彩は控えめで、灰色がかった青、くすんだ黄土、鈍い緑といった中間色が基調となる。その抑制の中に、赤や黒の小さなアクセントが置かれることで、観者の視線は静かに導かれる。福沢は色彩を感情の表現手段としてではなく、構成のリズムを制御する装置として扱う。全体に漂う沈黙のトーンは、絵の語りを抑えつつ、観者自身がそこに「読む」余地を広げる。福沢は語らないことで語る――沈黙の構築こそが、この作品の美学である。

空間の扱いも特徴的だ。背景と前景の区別は曖昧で、人物と幾何形態が同一平面上に配置される。遠近法の統一は破られ、空間は断片の寄せ集めのように見える。この「非場所」は、人物を具体的な環境から切り離し、社会的属性を剥奪する。人はどこにも属さず、空間の中を漂う。観者もまた、画面に安定した視点を見出せず、自己の立ち位置を失う。絵を見るという行為そのものが不安定化されるのだ。

1936年は、日本が二・二六事件に揺れ、軍部の力が決定的に強まった年だった。治安維持法の下で思想統制が進み、芸術も国家的規範に従うことを求められた。福沢はその中で、直接的な政治的抵抗ではなく、構造の内側に緊張を封じ込めるという方法で応答した。《人》の内部には、抑圧と自由、均衡と破綻という時代の圧力が造形として沈殿している。彼は、社会を描くのではなく、「社会の形を持つ絵画」を描いたのである。

福沢の独自性は、西欧前衛の模倣ではなく、それを通して日本の現実を反照した点にある。日用品や都市の断片がしばしば画面に現れるが、それらは常に意味の連関を断ち切られている。シュルレアリスム的な夢の奇想ではなく、日常の中に潜む微かな歪みこそが、福沢にとっての「現実の裂け目」であった。解体された形態の間に生まれるずれや沈黙が、時代の真実を映し出す鏡となる。

人物の視線は正面性を持ちながら、観者と交わることがない。焦点の定まらないその眼差しは、観る者を不安にさせ、視線の関係を反転させる。観者は「見ている」つもりで、実は「見られている」のかもしれない。その不確かさこそ、福沢の倫理である。見ること、描くこと、存在すること――それらの境界を曖昧にしながら、人と人との距離を問う。

伝統的な肖像画が個の特異性を語るための装置であったとすれば、《人》はその反転である。福沢は背景も物語も削ぎ落とし、匿名化された身体だけを残す。だがその剥奪の果てに現れるのは、個を超えた「存在の核」である。観者は名もなき他者の姿を通して、自らの在り方を映し返される。《人》とは、自己と他者、主体と客体を結ぶ鏡面のような装置なのだ。

筆致は克明でありながら過剰ではなく、構成は緻密でありながら冷たさを帯びない。福沢の画面には、職人的な規律と静かな情熱が共存している。表層的な技巧の誇示を避け、沈黙の中に思想を沈める態度――それは、喧騒の時代における抵抗の形式でもあった。

そして今日、この《人》は再び私たちを照らす。SNSやデータベースの中で断片化され、置換可能な存在として流通する現代の私たち。その姿は、福沢の描いた「分節化された身体」「非場所化された空間」にすでに予見されている。だが、画面の輪郭線は、匿名性の中に潜む尊厳を守る防壁でもある。その線を越えようとするとき、私たちは「人を人たらしめるもの」とは何かを問い返さざるをえない。

《人》は語らない。しかしその沈黙は、深く時代を、そして私たち自身を語っている。輪郭をなぞり、面の間に立ち止まり、色の沈黙に耳を澄ませるとき、そこに現れるのは、時代を超えて響く〈存在の声〉である。福沢の《人》は、見ることの倫理を問い続ける静かな鏡であり、その鏡に映るのは、他者であり、同時に私たち自身なのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。