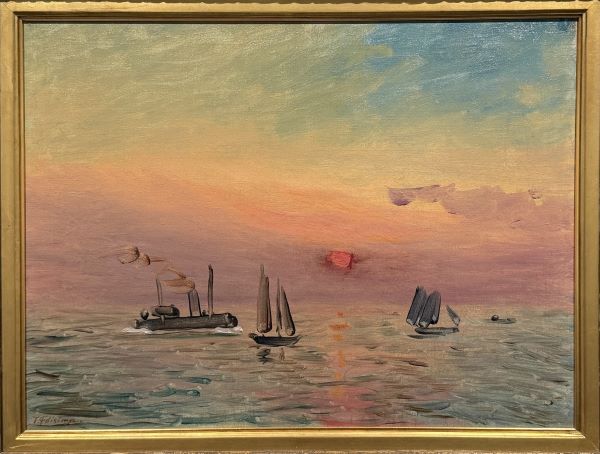

【港の朝陽】藤島武二ー東京国立博物館管理換

港の朝陽——藤島武二、光の果てに見た静謐の詩

1934(昭和9)年、藤島武二が描いた《港の朝陽》は、日本近代洋画史において、画家の晩年を象徴する清澄な到達点である。本作は、題名にある「朝陽」というありふれた自然現象を、単なる風景描写の域を超えて、「光の抒情詩」として昇華したものである。そこに見られるのは、印象派的瞬間の捉え方ではなく、むしろ時間の蓄積を感じさせる、静かな光の形而上学である。

藤島がこの作品を手がけた1930年代半ばは、彼が東京美術学校(現・東京藝術大学)の教授として多くの後進を育てつつ、自身の画業を総括しようとしていた時期にあたる。明治期における象徴的な人物画、ロマン主義的な情調を湛えた《黒扇》(1908年)や《東洋振り》(1913年)を経て、彼は次第に風景画へと重心を移していく。1920年代末に再びヨーロッパを訪れた藤島は、地中海沿岸の港町や南仏の光に深く魅了され、以後の作品において「光と色の交響」を主題的に追求するようになった。《港の朝陽》は、その成熟の果実といえる。

画面は水平線によって上下に二分される。下部には港の水面が広がり、上部には薄明の空が漂う。構図は極めて安定しており、数本のマストや帆柱が垂直線を刻み、水平線との交差が静謐なリズムを奏でる。港の船影や建造物は細部を排し、むしろ黒や紺のシルエットとして簡略化されている。藤島にとって、描くべきものは物体そのものではなく、それを包む光の呼吸だった。

画面中央右寄りから昇る朝陽は、橙から金、そして淡い桃色へと連続的に変化する。光は水面にも反射し、垂直方向の帯となって静かに伸びる。藤島は光源そのものを強調せず、空気の粒子の中に溶かし込むように描いた。そのため、鑑賞者は「光を直視する」のではなく、「光の気配を感じる」。この控えめな表現こそ、藤島晩年の真骨頂である。

《港の朝陽》における色彩は、極めて節度をもって構成されている。基調は薄いグレーがかった青と淡紫で、冷気を含む早朝の空気を写す。その上に暖色の光が滲み、冷と温のわずかな交錯が、画面全体の調和を生み出す。藤島は印象派のような筆触分割を用いず、むしろ滑らかなグラデーションによって光の拡散を表した。その一方で、水面の反射やマストの線には確固たる筆致が走り、緩急のあるリズムを与えている。

特筆すべきは、彼の筆遣いの変化である。明治・大正期の藤島は、重厚なマチエールで対象を構築していたが、この時期の彼は薄塗りと透明層を重ねることで、柔らかな空気感を獲得している。空と水がほとんど同質のトーンで描かれているため、水平線の境界は曖昧になり、世界は光の中に融解していく。この「境界の曖昧さ」こそ、藤島が晩年に達した精神性の表現である。

彼は陰影を極力抑え、暗部でさえも「色のある影」として扱った。黒は存在せず、青や紫が混ざり合うことで、影が呼吸するように見える。朝の光は、夜と昼の中間にある「移ろいの光」であり、その曖昧な時間の表現こそが、藤島の求めた詩的真実だったのだ。

1930年代の日本洋画界は、次第に戦時体制の影響を受け、表現の自由が制限されつつあった。しかし藤島は、政治的主題や国家的理想とは無縁の場所で、「純粋な美」の探究を続けた。《港の朝陽》の静謐は、時代の喧噪から距離を置く精神的孤高の証でもある。彼にとって風景とは、外界の再現ではなく、内面の鏡像であった。

港というモチーフにも、象徴的な含意がある。港は、出発と帰還、希望と別離が交錯する場所であり、藤島自身の人生の比喩としても読むことができる。彼はこの作品で、老いとともに訪れる静けさを受け入れながらも、新しい光の始まりを見つめている。朝陽の柔らかな輝きは、終焉ではなく「再生の兆し」として画面に刻まれているのだ。

同時期の《淡路風景》《朝の港》と比較すると、《港の朝陽》では構図と色調の単純化が際立っている。藤島の造形意識は、対象を削ぎ落とすことで、むしろその本質を浮かび上がらせる方向へと進化した。光はもはや描かれるものではなく、「画面そのもの」となったのである。

この作品の前に立つと、鑑賞者は時間の流れを感じない。波も風も描かれず、音もない。しかし、静止ではない。そこには、朝陽が昇りゆくわずかな息づかい——始まりのリズムが、確かに宿っている。その気配は、言葉よりも深く、見る者の内奥に沈み込む。

藤島武二の《港の朝陽》は、装飾や劇的効果を徹底的に排した果てに生まれた、純粋な絵画的祈りである。形態の明晰さ、色彩の調和、光の呼吸。それらが完璧な均衡を保ちながら、観者に「静けさの美」を体験させる。この静謐の中にこそ、藤島が生涯をかけて探し求めた「美の永遠」がある。

港の朝陽は、日々繰り返される自然の一景にすぎない。しかし、藤島の筆によってそれは、時代や人生を超えた「光の象徴」へと昇華された。そこに宿るのは、芸術が最後にたどり着くべき静かな真実——「光こそ、美そのものである」という信念である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。