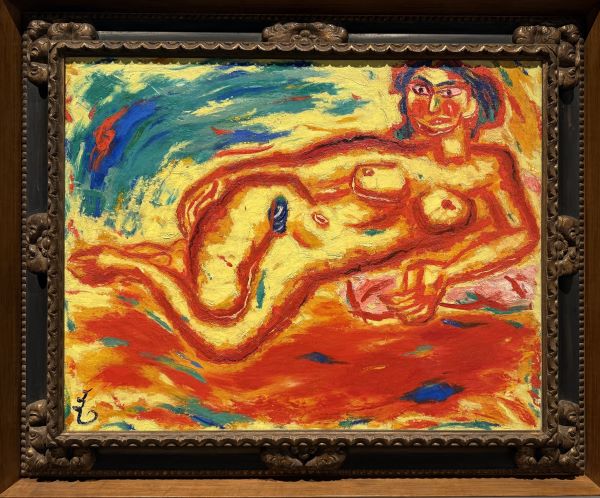

【女】里見勝蔵ー東京国立近代美術館

沈黙の身体――里見勝蔵《女》における存在とまなざしのエチカ

1936年に制作された里見勝蔵の《女》は、その簡潔な題に反して、複雑な時代と美術的文脈を深く抱え込む作品である。「女」という語の単純さは、特定の個人像を超えて、「女性とは何か」という普遍的な問いを孕む象徴として現れる。名を持たない“存在”としての女性像――それは単なる肖像を超え、見ること・見られることの倫理、そして沈黙の強度をめぐる思索の場を開く。

1936年という年は、日本における近代の臨界点ともいえる。政治的緊張が高まり、軍部の影が社会を覆い始めた時期である。思想統制や文化政策の変化が作家たちの表現を制限する一方で、西洋絵画の技法や構成が広く受け入れられ、「写実」と「前衛」のあいだで芸術家たちは揺れていた。里見勝蔵もまたその狭間に身を置き、フォーヴィスムやキュビスムの影響を受けながらも、独自の内省的リアリズムを確立しようとしていた。

その文脈の中で、《女》は単なるモデル描写ではなく、「存在そのものとしての女性」を主題化した作品として際立つ。画面に置かれた「女」は、特定の誰かではない。むしろ「女性」という概念をめぐる象徴的な形象として、観者に沈黙の問いを投げかける。

構図を見れば、その中心性はきわめて不安定である。人物はほぼ中央に配置されながら、わずかな身体の傾き、顔の向き、視線の逸れによって、画面のバランスが意図的に揺らいでいる。左右対称にも非対称にも見えるその配置は、「在りながら、完全にはそこに留まらない存在」の象徴である。

この微妙なズレがもたらすのは、不安定さではなく、むしろ静かな緊張感だ。中心にあるはずの存在が、重力から解き放たれるように漂う。その揺らぎの中に、里見は存在の“現前”を描こうとしたのだろう。見る者の視線は自然とその不均衡に引き寄せられ、同時に「見つめる」という行為そのものを意識させられる。つまりこの絵画は、単に「女」を描くものではなく、「見る」という倫理的行為を描いている。

色彩は声高ではなく、沈黙のトーンに貫かれている。中間色を基調に、グレー、ブラウン、臙脂、深緑などが微妙に溶け合い、画面全体に穏やかな呼吸を与える。どの色も主張せず、互いに沈み込み、やがて肌理のような質感をつくる。筆致には粗と緻密の両面があり、滑らかさの中にかすかな震えが宿る。その震えは、生きることの曖昧さ、存在の温度を思わせる。

この質感の揺れこそが、里見の写実主義を超える瞬間である。彼のリアリズムは、写真のような再現ではなく、身体が時間を宿す場としてのリアリズムだ。画面の層に蓄積する筆触の記憶が、見る者に「生きている存在」を感じさせる。

《女》の視線は、観者をまっすぐに見返さない。わずかに逸れ、焦点を結ばない。その曖昧なまなざしは、「見られる意識」ではなく、「見つめ続けることの責任」を観者に返す。視線の交錯が拒まれることで、画面には静謐な距離が生まれる。その距離には、同情でも支配でもなく、尊重と共鳴の構造がある。里見の絵画に流れるこの眼差しの倫理――それは、見ることと見られることのあいだにある緊張を、抑制のうちに描き出す試みである。

背景の扱いも注目に値する。里見はしばしば背景と人物の境界を曖昧にし、色面や筆触が身体と溶け合うように構成する。明確な場所や時間を排した背景は、女性像を特定の社会的文脈から切り離し、より普遍的な存在へと導く。「どこでもなく、いつでもない空間」――それは、女性という存在を歴史や制度の束縛から解放する一つの詩的空間として機能している。

その「無場所性(non-place)」は、他者としての女性を普遍の次元に浮かび上がらせ、観者が自らのまなざしを問い直す装置となる。

当時の日本社会では、女性像はしばしば母性や家庭性の象徴として消費されていた。画壇においても「女性=母」「女性=安定」のイメージが繰り返し描かれ、社会的役割の再生産に加担していた。しかし、里見の《女》はそれに抗う。彼は女性を“役割”としてではなく、“在ることそのもの”として描いた。社会的な意味づけを剥ぎ取った身体が、画面の中で沈黙しながらも強く存在している。それは、抑圧的な時代における静かな抵抗であり、同時に普遍への祈りでもある。

現代の視点から見ると、この作品の問いはさらに深い意味を持つ。ジェンダーの再定義、他者性の倫理、身体の政治学――そうした今日的な問題群の先駆的予兆が、すでにこの沈黙の中に潜んでいる。

《女》が提示するのは、「女性」を描くことの危うさと可能性をめぐる根源的な問いである。描くことは所有ではなく、対話である。沈黙のままに在るその身体は、時代を超えて見る者を見返す。静謐でありながら、圧倒的な強度を帯びたまなざしが、今日も画面の内側から響いてくる。

里見勝蔵の《女》は、時代の闇を透かして「存在の倫理」を描いた絵画である。語らず、訴えず、しかし在り続ける。その静かな強度こそ、見る者に「沈黙の身体」としての美を思い起こさせる。そこには、表現を超えた「在ること」の祈りがあるのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。