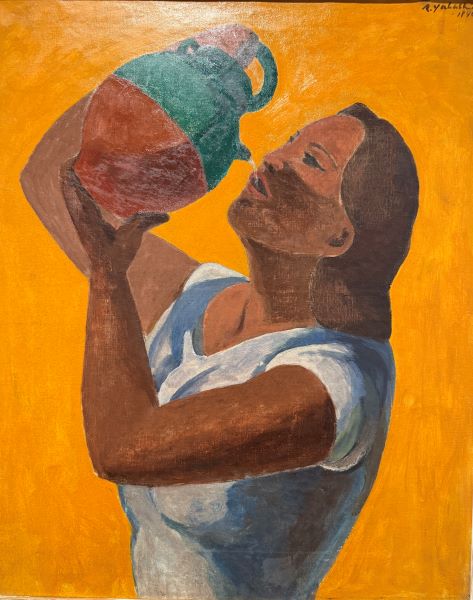

【水を飲む女】矢橋六郎ー東京国立近代美術館

静けさの中の永遠 ― 矢橋六郎《水を飲む女》に見る生命の形象

1940年の光と水、そして一人の女性が示した「存在」の肖像

1940年、戦時体制へと急速に傾きつつあった日本で、矢橋六郎は一枚の小さな絵を描いた。《水を飲む女》。その主題は、驚くほど単純である。ひとりの女性が水を飲む――ただそれだけ。しかし、その単純さの中にこそ、時代を超えて響く深い意味が潜んでいる。矢橋はこの作品で、日常の行為を超え、生命の根源に触れるような瞬間を静かに描き出した。

女性の姿は、立っているのか座っているのか判然としない。画面の中ほどに収まり、容器を持つ手と添えるもう一方の手の位置が、緩やかで均衡のとれたリズムを生み出している。その姿勢には緊張感がなく、しかし完全な弛緩でもない。飲むという動作の一瞬――流れの中の静止がそこにある。

矢橋が切り取ったのは、動作の「前後」ではなく、「いま」という曖昧な時間である。口に水を含もうとする瞬間か、あるいは飲み終えた直後か、観者は断定できない。時間は凍結しながらも、永遠に続くような気配を帯びる。この曖昧さが、絵画という静止した媒体に「持続する時間」を与えている。

容器の描写は、作品全体の中でもっとも印象的な部分だ。陶器とガラスの境界を行き来するような質感、柔らかな反射光、そして半透明の層の重なり。その中に描かれた水は、無色透明でありながら背景や肌の色をわずかに映し込み、微妙な色調の揺らぎを見せる。矢橋は、水という「形のないもの」を、画面の中心的存在へと昇華させている。とくに唇の近くで光を受ける部分は、視線を自然に引き寄せ、行為の核心を強調する。

全体の色彩は抑制されている。肌の淡い肉色、灰色がかった背景、そして衣服の沈んだトーン。それらの中で、わずかにきらめく水と光が、絵画に呼吸を吹き込む。構図は縦長で、人物が中央に立つ。左右対称ではないが、わずかな傾きと腕の角度が視覚的均衡を保ち、画面に静かな安定感を与えている。背景はほとんど抽象化され、具体的な空間性は削ぎ落とされている。その結果、観者の意識は人物とその動作そのものに集中する。

矢橋の筆致には、肉体の確かさへの敬意がある。肩や腕の曲線、指先のわずかな緊張、衣服越しに伝わる体温――それらは写実を超えて、存在の実感を描き出す。彼はモデルの個性を完全には消さず、しかし個人を特定するような要素も抑制している。個と普遍のあわいに立つ女性像は、20世紀前半の写実絵画が追い求めた理想そのものである。

ここで注目すべきは、「水を飲む」という行為がもつ象徴性だ。水は古来より、生命・清浄・再生のシンボルとされてきた。飲むという行為は、生きることそのものの象徴であり、身体の欲求を満たす最も根源的な行動である。矢橋はこの単純な動作を通じて、「生きるとは何か」を問いかけている。

制作年の1940年という時代背景は、この絵に静かな緊張を与えている。国家が戦争体制を強化し、個人の生活が次第に統制されつつあった時期に、矢橋は一人の女性の私的な瞬間を描いた。水を飲む、という最も日常的な行為を通して、彼は「個人の時間」を取り戻そうとしたのかもしれない。そこには、時代の流れに抗うような静かな抵抗が読み取れる。

同時期の矢橋は、農作業や労働を題材にした作品も描いている。そこでは肉体の力強さ、集団のエネルギーが主題となる。一方、《水を飲む女》は、対照的に孤独と沈黙に満ちた画面である。社会的主題から離れ、内省的な瞬間に焦点を当てることで、彼は人間存在のもう一つの側面――静けさの中に宿る力――を見つめた。

この絵の魅力は、声高なメッセージではなく、低く抑えられた呼吸のような静けさにある。矢橋は語らない。だが、その沈黙の中に、確かな意思が息づいている。日常の動作を通して、彼は「生きることの尊さ」を描き出したのだ。戦時下という極限状況の中で、なおも人間の普遍的な営みを見つめ続けたその視線は、今もなお観る者の胸に深く響く。

《水を飲む女》は、単なる写実ではない。光と水と肉体の調和によって、「存在そのもの」を描く試みである。飲むという動作の一瞬に、時間と永遠、静止と流動、個と普遍が交差している。矢橋六郎の筆は、見過ごされがちな日常の行為の中に、永遠の形を見出したのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。