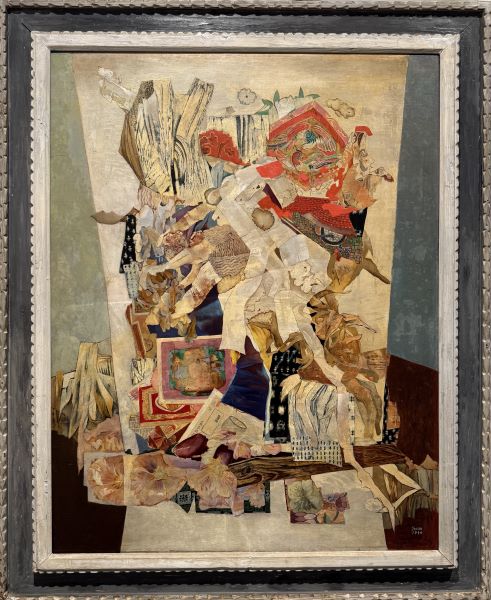

【作品】桂ゆき(ユキ子)ー東京国立近代美術館所蔵

静謐の名をもたぬ絵――桂ゆき《作品》1940年にみる沈黙の表現

名づけを拒む絵画が示す、曖昧さと抵抗の美学

桂ゆきが1940年に描いた《作品》は、その名の通り、主題を持たない。いや、あえて名を拒んだと言うべきかもしれない。題名のないこの一枚は、見る者の想像を制限することなく、表現そのものの純粋な在り方を問うように佇んでいる。第二次世界大戦の影が世界を覆い、日本社会にも検閲や統制の波が押し寄せていた時代。芸術は「国策」へと回収され、個の表現が抑え込まれようとするなかで、桂ゆきの《作品》は沈黙をもって応答する。

それは声高な抵抗ではなく、あらゆる名づけを避けることによる静かな抗いである。題名の「作品」という語は、何かを説明するでも、訴えるでもない。ただそこに「在る」ことを宣言する。匿名性を装いながら、その匿名性こそが表現の自由の最後の砦となる。桂は、時代の言葉に絡め取られないための最も中立的な盾を、このタイトルに託したのではないか。

《作品》の構図は、均衡と不均衡のあわいにある。中心を回避するように配置された形態は、見る者に視線の定点を与えない。モチーフはしばし画面の端に寄り、背景と溶け合うようにして存在する。対象は「何か」を描いたようでありながら、「どこにも属さないもの」として立ち現れる。桂は対象を語らず、対象と空間のあいだに漂う「間(ま)」そのものを描いているのだ。

この構図は、観者の視線を常に揺らし続ける。焦点を求めようとする眼差しが画面をさまようとき、観るという行為そのものが問われ始める。桂ゆきは《作品》において、見ること=思考することの場を開いている。

色彩は穏やかでありながら、緊張を孕む。グレーがかった青、淡い紅、黄土色、そして時に緑。どの色も声を張り上げることなく、他の色と静かに呼応している。彩度よりも明度とトーンの差異によって成り立つ世界は、聴覚的な静けさを感じさせる。そこには“色の沈黙”とも呼ぶべき余白がある。原色の対立は避けられ、全体が微細な振動の上に成立している。その微分的な諧調こそが、桂ゆきの世界を支えるリズムであり、そこには日常のざわめきを遠ざけるような凛とした空気が漂う。

筆触もまた、作家の呼吸を抑えたかのように慎重だ。厚塗りや激しいタッチは一切なく、滑らかな塗り重ねが画面全体に薄い膜をつくる。光を受ける角度によっては、重ねられた層の中から下地がかすかに透け、そこに時間の痕跡が滲む。手の跡は確かにあるが、それは自己主張ではなく、呼吸のような存在感である。筆致の沈黙が、むしろ身体性の確かさを物語るのだ。

この作品において「見る」という行為は、単なる鑑賞を超え、参与を意味する。明確な主題を欠くことによって、観者は能動的に絵の中に自分の物語を差し挟むことを強いられる。構図の曖昧さ、色彩の静けさ、筆致の均衡——それらが観る者の思考を促す装置となる。桂ゆきは「見る人」を受け身の鑑賞者としてではなく、「問いを共にする者」として作品の中に招き入れている。

1940年という制作年は、この作品の沈黙に重みを与える。戦時体制の強化によって、芸術は「国家のための美」へと組み込まれようとしていた。油彩画は依然として西洋文化の象徴であり、時に不穏な視線を向けられることもあった。そんな時代に、桂ゆきが「作品」とだけ名づけた絵を発表したこと自体、表現の純度を守るための戦略的な沈黙だったと考えられる。言葉にすれば奪われる自由を、言葉を捨てることで守り抜く——その静けさには、強い意志が潜んでいる。

さらに、この作品はジェンダー的な文脈においても読むことができる。当時、女性芸術家が「主題を持たない絵」を描くことは、社会的な期待や役割への挑戦でもあった。女性らしさや家庭的主題への限定を拒み、「作品」という抽象的な名で自らの表現を提示することは、存在そのものを問う行為だった。桂ゆきの沈黙は、社会の規範から自由であろうとする宣言にほかならない。

現代において、《作品》のような曖昧さを孕む表現は、再び価値を取り戻しつつある。SNSやメディアの過剰な可視化のなかで、言葉にならないもの、意味を持たないものはしばし切り捨てられる。だが桂ゆきの《作品》は、そんな視覚の消費社会において、見るという行為を静かに取り戻させる。名づけを拒むその姿勢は、私たちに「語る前に感じること」「理解する前に佇むこと」を思い出させるのだ。

《作品》は、何も主張しないことで、すべてを孕んでいる。題名のなさは、表現への最も深い信頼の証である。桂ゆきがそこに託したのは、沈黙の中に宿る意志、曖昧さの中にある自由、そして見ることそのものへの問いであった。80年を経た今、この静謐な絵画はなお、私たちに耳を澄ますことを促している。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

_upscayl_5x_upscayl-standard-4x--150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。