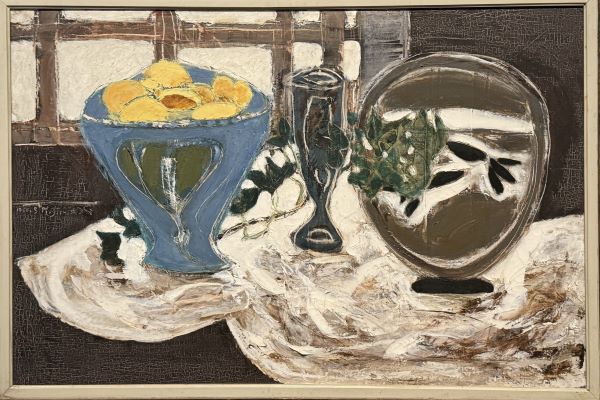

【静物(金魚)】三岸節子ー東京国立近代美術館所蔵

赤の記憶——三岸節子《静物(金魚)》にみる戦後洋画の再生

-黒と白の狭間に泳ぐ生命、女性画家の眼差しが切り拓いた造形の新地平

1950年、戦後の混乱がなお続くなかで、三岸節子は《静物(金魚)》を描いた。東京国立近代美術館に所蔵されるこの作品は、戦後日本洋画史のなかでも特異な輝きを放つ一枚である。黒と白に二分された背景、そこに浮かび上がる鮮烈な赤の金魚——この対照的構成は、単なる静物表現を超えて、再生と希望の寓意を内包している。敗戦からわずか五年、社会も芸術も価値観の転換を迫られる時代に、三岸は自らの造形言語を刷新し、女性画家としての確固たる表現を築き始めた。

黒と白の間に浮かぶ赤

《静物(金魚)》は、単純化された構図にこそ力が宿る。画面を二分する黒と白の背景は、まるで舞台装置の幕のように対立し、その狭間に金魚鉢と器物が置かれている。金魚の赤は背景の沈黙を破り、画面に生命の脈動をもたらす。光と影、生と死、過去と未来——黒と白が象徴する二項対立のあいだで、金魚は揺れながらも確かに生きている。そこに戦後日本の再生への希求が重ねられているようにも見える。

厚く盛られた絵具の層と、削り取られた痕跡が交錯するマチエールは、三岸の筆触に物質的な実在感を与えている。戦前の装飾的で柔らかな描写とは一線を画し、戦後の三岸は「絵具そのものが語る絵画」を志向した。絵具を削る行為は、まるで過去を削り取り、新しい表現を掘り出すかのようである。金魚の赤は単なる色彩ではなく、痛みと再生の記憶を帯びた肉体的な色だ。その赤が黒白の背景の中で異様なまでに輝くとき、画面は静物の域を超えて、存在の詩へと変貌する。

女性画家としての決意

三岸節子(1911–1999)は、戦前から戦後にかけて日本の洋画界を生き抜いた女性画家の先駆である。愛知県に生まれ、東京女子美術専門学校で学び、20歳で二科展に入選した。だが、当時、女性が画家として活動することは容易ではなく、家庭や社会の期待に抗いながら制作を続けることは一種の闘いでもあった。

戦前の三岸は、家庭や身近な室内を題材とした穏やかな色調の作品を描いていたが、戦争と敗戦を経て、その画風は劇的に変化する。1950年の《静物(金魚)》はその転換点を示す作品であり、彼女の新しい表現意識の出発点でもある。ここで彼女は、「女性的」とされる柔和さや装飾性を自らの手で破壊し、硬質な輪郭線と強烈なコントラストによって画面を構築した。その造形は、社会の中で主体的に生きる女性像の宣言とも受け取れる。

三岸は戦前から女流画家協会の創設に関わり、女性芸術家の地位向上に尽力したが、《静物(金魚)》における造形的な挑戦は、単なる社会的アピールではない。彼女は自らの内面の変化を絵画そのものの構造に反映させ、形式と精神の両面から戦後の「女性表現」を切り拓いたのである。

マチエールの革新と造形主義

《静物(金魚)》における絵具の扱いは、戦後の国際的美術潮流を先取りするものであった。ヨーロッパではアンフォルメルや抽象表現主義が台頭し、物質としての絵具の価値が再認識されていた。三岸はそれを直接的に模倣することなく、日本的感性の中に取り入れた。

厚塗りと削り取りによるマチエールの変化は、対象の存在感を強調しつつ、画面に動的なリズムをもたらしている。金魚鉢の透明感、器物の硬質な輪郭、背景のざらついた質感——それぞれが異なる物理的表情をもって響き合い、画面全体を有機的に統合している。三岸にとって絵画とは、見ることではなく「触れること」だったのかもしれない。彼女の絵具の扱いには、戦後の現実を手で確かめるような切実さが宿っている。

戦後日本美術の転換点として

1950年代初頭、日本美術界は国際的再接続の時期を迎えていた。戦後の混乱から立ち上がり、海外のモダニズム運動と再び交流が始まる。セザンヌ、ピカソ、マチスの構成感覚や、抽象表現主義の自由な筆触が紹介され、具象と抽象の境界が揺らぎ始めた。《静物(金魚)》はその潮流の真っただ中に位置している。

三岸はセザンヌの構成的思考を吸収しつつ、対象を抽象化するのではなく、現実の重みを保ったまま再構築した。金魚鉢という日常の題材を通して、彼女は「絵画の構造とは何か」という根源的な問いに迫っている。黒と白の対立は単なる色彩実験ではなく、存在と虚無、生と死、記憶と忘却といった戦後人間の根本的問題を暗示する。

同時期の男性画家たちが抽象へと進むなか、三岸は具象の枠内で絵画の革新を行った。彼女の実験は、後の日本女性画家たちに大きな影響を与え、具象の中に構造と感情を共存させる独自の路線を開いた。

終章——生命を描く筆跡

《静物(金魚)》は、単なる静物画ではない。黒と白の間に浮かぶ赤い金魚は、戦後の日本人の精神と重なり、絶望の海の中でなお生きようとする生命の象徴として輝く。三岸にとって金魚は、過去を映し、未来を希求する存在だった。

彼女はこの作品を起点として、以後の画業でより大胆な色面構成へと進化していくが、そのすべての原点はここにある。絵具の物質感、構図の緊張、色彩の心理的深度——それらはすべて「生きること」を描くための手段であった。

94歳まで筆を取り続けた三岸節子の芸術は、戦後日本洋画の記憶とともに今も息づいている。《静物(金魚)》は、混沌の時代を泳ぎ抜けた一匹の金魚のように、見る者に静かな力強さを与え続ける。黒と白の世界に燃えるその赤は、戦後日本の再生を告げる、永遠の灯火である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。