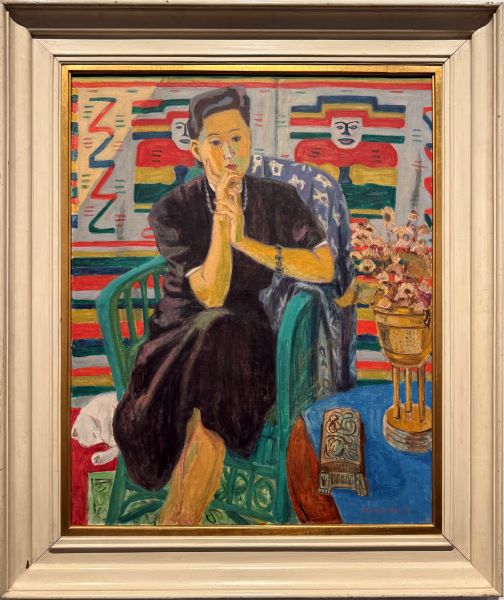

【想い】森田元子ー東京国立近代美術館所蔵

「色彩の静けさ――森田元子《想い》にみる戦後初期の女性のまなざし」

1947年、敗戦からわずか二年後に開催された第3回日展。その出品作のひとつに、森田元子の油彩画《想い》がある。焼け跡の街がまだ復興の途上にあり、人々が日々の生活を立て直すことに精一杯だったこの時期にあって、この作品が放つ静謐な明るさは際立っている。荒廃と喪失のただなかで、森田は「美しくあること」を諦めず、むしろその美を通じて人間の尊厳を取り戻そうとした。

戦後初期の女性画家たちは、社会的にも芸術的にも大きな転換点に立たされていた。森田の《想い》は、その変化の中で女性がどのように「個」としての感情や視線を確立していったかを示す象徴的な作品である。本稿では、この一枚の絵が孕む戦後の空気、そして女性洋画家の新たな意識を、美術史的文脈とともに読み解いていく。

パリで学んだ色彩感覚と戦後への継承

森田元子はもともと日本画を志したが、やがて洋画に転じ、女子美術学校(現・女子美術大学)西洋画科高等科を経て渡仏する。パリではポスト印象派の流れを汲むシャルル・ゲランに師事し、明快な色彩と装飾的構成を学んだ。ゲランのもとで培ったこの感性は、帰国後の作品に一貫して流れ、戦前から戦後にかけての作風の基盤を形成している。

《想い》における色彩の調和と大胆な配置は、まさにその学びの結晶である。赤、青、緑、黄といった純色が、画面全体にリズムを与えつつも、決して喧騒を生まない。むしろ、互いの響き合いがもたらす静かな均衡が、作品に独自の「呼吸」を生み出している。

《想い》――沈黙のなかの思索

画面中央に描かれるのは、一脚の椅子に腰掛け、ややうつむきながら物思いにふける女性像である。その姿勢は内省的だが、表情には悲しみよりも穏やかな集中が漂う。背景には花々や装飾的な模様が広がり、空間全体が色のリズムによって構成されている。

この女性像において、森田は「悲嘆の女性」ではなく「思索する女性」を描いた。戦争の惨禍を直接的に描写することなく、静かな佇まいを通して「未来へのまなざし」を提示した点に、戦後初期の女性画家としての自覚が読み取れる。《想い》という題名が示すのは、外界を見つめる視線ではなく、内面を見つめるまなざしであり、それは同時に、戦後社会で新たな自己を模索する女性たちの象徴でもある。

装飾性と抒情性の融合

《想い》の最大の魅力は、その色彩の明るさと装飾性にある。背景の花々や衣服の文様は、単なる装飾を超え、人物の感情を包み込むように画面全体を響かせている。森田は色を「感情の言葉」として扱い、赤は温度、青は思索、黄は希望を象徴するかのように配置している。

この装飾的構成は、ゲランやマティスらが追求した「色彩の音楽性」に通じるが、森田の場合、それはより繊細で内面的な表現として昇華されている。鮮やかさの中に潜む静けさ――それが彼女の色彩の特徴であり、戦後の荒廃した現実とは対極の、精神的な豊かさを表すものだった。

筆致と絵肌――戦後の物質感

《想い》の筆遣いは、全体の構成を支える明確な輪郭と、柔らかなグラデーションの共存にある。肌や髪は滑らかに描かれ、背景や衣服には短いストロークが散りばめられ、装飾性と質感が絶妙に交差している。油絵具の厚みが光を受け、表面に微細な陰影をつくり出すことで、絵画は単なる視覚表現を超えた触覚的存在となっている。

戦後間もない時期、画材は不足していた。それにもかかわらず、森田の絵肌は豊かで緻密である。この「物質へのこだわり」こそ、彼女が絵画を通して人間の尊厳を再確認しようとした証しである。

美への執念としての抵抗

1947年という年は、戦後日本美術が再出発を遂げた節目であり、帝展の後継としての日展も再開されたばかりだった。多くの作家が戦争体験や社会的現実を主題にする中で、森田はあえて「静かな女性像」という具象的で私的な主題を選んだ。

これは、時代の混沌に流されず「個人の美意識」を守り抜こうとする選択だった。社会的リアリズムでも抽象でもなく、感情と美を融合させた《想い》は、女性画家としての静かな抵抗の表現といえる。戦争の悲劇を描かずして、なお戦後の空気を最も繊細に捉えた一作である。

教育者としての継承と女性像の変容

森田は戦後、女子美術学校の教授として後進の育成に力を注いだ。彼女の教えは、単なる技法伝授にとどまらず、「感情を描く勇気」を若い女性画家たちに与えるものであった。家庭生活と制作を両立しながら美術教育にも携わったその姿は、戦後の女性芸術家像の理想形ともいえる。

森田の描く女性像は、受動的ではなく、思索的で主体的である。彼女が戦前に学んだ上村松園の端正さに、洋画的な自由と色彩の解放を融合させたことで、新しい女性像が誕生した。《想い》は、その最初の顕現ともいえる。

現代における《想い》の意味

制作から80年近くが過ぎた今、《想い》は単なる戦後の記録を超え、普遍的な人間の感情を語りかける。そこには、喪失を経てもなお「美を信じる力」がある。色彩の明るさは、現実逃避ではなく、荒廃の中で人間性を守ろうとする意志の表れであり、その点でこの作品は、今日の私たちにも強い共感を呼ぶ。

《想い》は、戦後の女性洋画家が開いた「内面へのまなざし」の原点であり、静かな筆致のなかに、時代を超える希望の光を宿している。戦後の焼け跡の中で咲いた一輪の花のように、この作品は今もなお、観る者に生の豊かさを語りかけ続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。