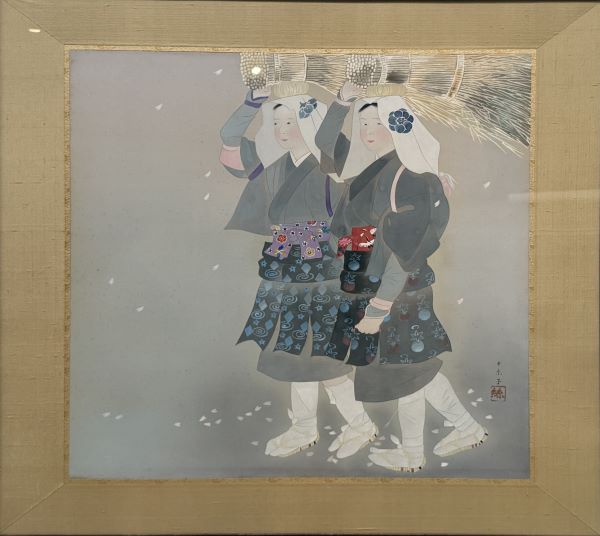

【惜春】三谷十糸子ー東京国立近代美術館所蔵

春の余韻を描く静謐——三谷十糸子《惜春》にみる季節と時代の詩学

1942年、春の終わり。戦時下の日本で、三谷十糸子は《惜春》を描いた。絹本彩色による中型の作品は、今日、東京国立近代美術館に所蔵されている。題名が告げる「惜春」とは、去りゆく季節を惜しむ感情を凝縮した語であり、華やぎの頂点ではなく、花が散りゆく瞬間、光がわずかに色を失う時間を意味する。そこに漂うのは、戦時の空気にも通じる「終わりの気配」であり、三谷はそれを静かな絵画言語によって封じ込めた。

季節語の詩学——見えない情景の呼吸

「惜春」という語は俳諧の季語であり、古来より日本人の感情の襞を包み込んできた言葉である。三谷はその言葉の情緒を視覚化するにあたり、花の満開や鮮烈な色彩を描くのではなく、「去り際」に焦点をあてた。彼女の画面には、散り残る花弁や、わずかに風を孕む衣文の線が静かに置かれていると想像される。そこでは、目に見える形象よりも「時間の残響」が主題となる。春が過ぎ、空気が少し冷える。その感触の変化を、絵具の粒子と絹の光で描く——それが《惜春》の詩学である。

この“見えない情景”を成立させているのは、三谷の沈黙のレトリックである。彼女は感情を直接的に表すことを避け、構図の静けさ、色彩の減音、筆線の節度によって、むしろ深い心理を響かせる。描かれない部分——余白こそが感情の場であり、そこに春の終わりが漂う。

絹本彩色の光学——沈黙のなかの振動

《惜春》の静謐を支えるのは、絹本彩色という媒材の特性である。絹は下地の光をわずかに反射し、岩絵具や墨の層を透かして内側から発光させる。そのため、淡い色彩でありながら、柔らかな量感を持つ。三谷はこの「淡彩の密度」を巧みに扱い、色が発光するかのような効果を生んだ。

肌の色、衣文の陰影、花や枝の色面——それぞれがわずかに呼吸し、微細な振動を孕む。この光学的な静けさは、音を失った世界のようでいて、実は無数の気配が交錯している。三谷の絵画は、沈黙の中に響きを聴かせるのである。

時間と色の転位——「明るさの哀しみ」

三谷の1930年代の代表作《朝》《夕》は、「時間の観念」を主題とした連作であり、光の移ろいを清澄な色調で描いた。《惜春》はその系譜を季節の観念にまで拡張し、時間の流れをより詩的に展開した作品といえる。ここでの色彩は明るく澄んでいながら、同時に淡い哀しみを帯びている。

春の光はまだ残っているが、そこには終焉の影が忍び寄る。輝度を保ちながらも温度が下がるこの「明るさの哀しみ」は、三谷の感性の成熟を示すものだ。色彩は感情の表象ではなく、感情そのものの構造——すなわち、歓喜と喪失のあわいを体現する。

戦時下の抒情——静謐という抵抗

1942年という年は、芸術における自由が著しく制限された時代であった。多くの画家が大義や戦意を象徴する主題へと向かう中で、三谷は「春の名残」を描いた。そこには明確な政治的意図はないが、むしろその「無言」が時代に対する静かな抵抗として響く。

過剰な象徴や英雄的構図を拒み、淡彩と余白によって感情を託す姿勢——それは、女性画家としての節度であり、同時に倫理的選択でもあった。《惜春》の静けさは逃避ではなく、時代の圧力を受けとめ、なおも美の形式として昇華させた証左である。

技法と節度——翠嶂門の継承と逸脱

三谷は京都で西山翠嶂に学び、青甲社の理念——写生の厳格さと装飾的統一——を受け継いだ。彼女の筆線の節度や色面の整え方には、その系譜が明確に見える。しかし同時に三谷は、時代の感情を敏感に吸収し、題名の一語に多義的な意味を託すという、独自の詩的戦略をとった。

戦時という外的制約のもとで、形を整理し、色を薄くすることは、抑圧ではなく意図的な選択だった。余白の中に感情を漂わせ、見る者の呼吸に寄り添うような絵画——それが彼女の「含羞としてのモダニティ」である。

観者との距離——時間を傍らに置く絵画

《惜春》は約70センチ四方の中型作である。このスケールは、観者に過剰な迫力を強いず、むしろ親密な距離を保つ。遠くから見れば色面は穏やかに平衡を保ち、近づけば絹の光沢と岩絵具の粒立ちが微細に震える。そのとき、観者は春が去る速度を自らの呼吸のリズムで感じ取る。

この作品は、見る者に季節を「再体験」させる装置である。題名の情緒が身体感覚へと接続されるとき、絵画は時間の記録ではなく、時間の再生の場となる。

終わりの光を留める——詩情の核

三谷十糸子は戦後も制作と教育に携わり、女子美術大学の学長として多くの後進を導いた。彼女の静謐な詩情は、戦後の女性日本画家たちに確かな影響を与えた。《惜春》はその精神の原点として読むことができる。

春が完全に去る直前、空気に残る最後の光の粒を、絹と絵具の層で留め置く——それがこの作品の核心である。画面は静かだ。しかしその静けさは、沈黙ではなく、別れを言いそびれた季節が微かに震えている。

《惜春》は、時間が過ぎゆくことの痛みと、その痛みを受け入れる優しさを、ひとつの絵画形式として結晶させた。静謐の中に時代の陰を宿しながら、それでも光を手放さない——それが三谷十糸子の、そして日本画の詩的な抵抗である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。