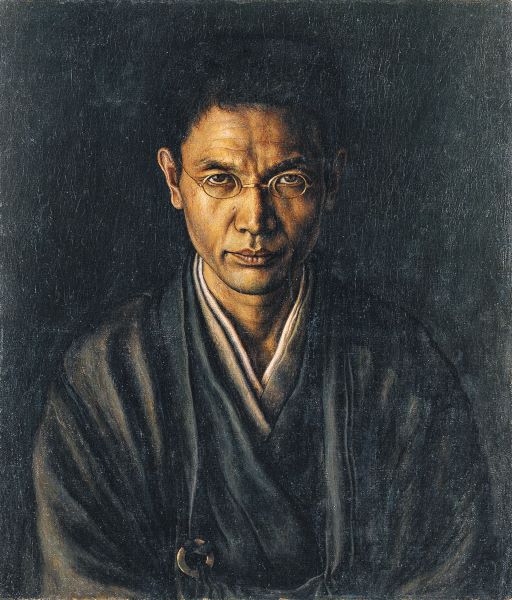

【絡子をかけたる自画像】髙島野十郎‐福岡県立美術館所蔵

髙島野十郎《絡子をかけたる自画像》――沈黙のまなざし、精神の形象化

東西の精神が交差する場としての自画像――孤高の画家、29歳の決意

髙島野十郎(1890–1975)の名を思い起こすとき、まず《蝋燭》の絵を想起する人は多い。しかし、その孤高の光に至る以前、彼の精神の萌芽を告げる一枚が存在する。それが大正9年(1920年)、野十郎29歳の折に描かれた《絡子をかけたる自画像》である。画布の裏に「大正九年六月」と記されたこの作品は、青年が自らを凝視し、己の精神のありかを問うた、内省の到達点である。

タイトルにある「絡子(らくす)」とは、禅僧が用いる小袈裟の一種で、仏法への帰依を象徴する装束である。野十郎は僧ではなかったが、その絡子を身にまとい、正面から観者を見据える姿には、宗教的な静謐と芸術家としての覚悟が同居している。そこに描かれたのは、単なる青年の肖像ではない。宗教的象徴と西洋的自意識が交差する、ひとつの「精神の宣誓書」なのだ。

絡子の象徴――在家の修行者としての自己像

絡子をかけた野十郎の姿は、僧の模倣ではなく、「在家の修行者」としての姿勢を表している。禅宗の象徴を自らに重ね合わせることで、彼は芸術行為を仏道に準える思想を視覚化した。兄・高島宇朗が禅に傾倒していたことも知られており、野十郎にとって仏教思想は身近な精神的支柱であった。

だが、この絡子は形式的な宗教衣ではない。むしろ「俗世の中にありながら精神を磨く」意志の象徴である。絵を描くことそのものが修行であり、筆を執ることが祈りの代替であるという覚悟が、そこに沈黙のうちに刻まれている。

このような宗教的象徴の導入は、日本近代の画家においては異例である。印象派や表現主義が輸入され、感覚や情感の表現が重視された大正期にあって、野十郎は「精神の探求」を主題とした。絡子はその象徴的媒体であり、絵画を通じて「悟り」に近づこうとする内的運動を示している。

デューラーの系譜――正面性が語る精神の強度

この作品のもう一つの軸は、西洋ルネサンスにおける自画像の伝統である。特にアルブレヒト・デューラーの1500年の自画像を想起させる正面構図は注目に値する。

野十郎はデューラーを敬愛し、彼の自意識的な構図や宗教的荘厳さに強い影響を受けていた。画面中央に据えられた顔、観者をまっすぐ射抜く瞳、固く結ばれた口――それらはデューラーがキリスト像を借りて表現した「人間としての尊厳」を、野十郎が日本的精神に翻訳したものと言える。

ただし、野十郎はデューラーを模倣したわけではない。彼は西洋的自画像の「自我の確立」を、東洋的「無我の修行」と結びつけた。すなわち、自己を誇示するのではなく、自己を問い、沈黙のうちに「見る」という行為を極限まで研ぎ澄ましたのである。

この東西の融合は、単なる技法の模倣を超え、思想的交響を成す。絡子の宗教性とデューラー的正面性が響き合い、彼の内面世界を二重のベクトル――外への凝視と内への沈潜――として可視化している。

まなざしと沈黙――言葉を超えた意志

《絡子をかけたる自画像》の核心にあるのは、沈黙の表情である。

口を固く閉じた青年の顔には、一切の言葉が排除されている。そこにあるのは「語ることを拒む」態度であり、それゆえに見る者は彼の沈黙に引きずり込まれる。

眼差しは外界を見つめながら、同時に自己を見つめる。観者がその視線を受け止めるとき、彼の内面の深みへと導かれていく。まなざしの持つ「静かな強さ」は、野十郎の生涯にわたる芸術観――「外の光ではなく、内なる光を描く」――へとつながっていく。

大正期の文脈――流行に背を向けた精神主義

1920年前後の日本美術界は、白樺派の人道主義や印象派的色彩感覚、あるいは表現主義の試みが交錯していた。自画像は多くの若い画家たちにとって自己表現の場であったが、多くは写実訓練の延長か、感傷的な自己演出にとどまっていた。

その中で野十郎の自画像は、異端の輝きを放つ。宗教的象徴をまといながら、冷厳なまなざしで自己を描き出す――それは流行とは無縁の、精神的孤立の選択であった。彼の29歳という年齢は、人生の転換点であり、同時に孤高の道を歩み始める宣誓の時である。

孤高の予兆――《蝋燭》への道程

のちの《蝋燭》シリーズに見られる「闇の中の光」は、この自画像にすでに萌芽している。絡子をまとい、静かに観者を見つめる青年の姿は、すでに俗世から距離を取り、精神の領域に生きる決意を示している。

《絡子をかけたる自画像》は、のちの野十郎を形づくる“孤高”の原型であり、芸術を宗教的修行とみなす哲学の出発点であった。

現代における意義――自己と沈黙の美学

今日、この自画像を前にしたとき、観者は100年前の青年と沈黙の対話を交わすことになる。

それは、「自己とは何か」「表現とはいかに精神を映すか」という普遍的な問いを喚起する。

SNSや映像文化によって「自己表現」が氾濫する現代において、野十郎の沈黙は逆説的に強く響く。彼のまなざしは時代を超えて、我々に「見つめること」「黙すること」の重みを思い出させる。

《絡子をかけたる自画像》は、単なる歴史的作品ではない。それは精神を描こうとした青年の純粋な意志の記録であり、東西の思想が交錯する一点の祈りのような絵である。

沈黙の中に燃える意志、眼差しに宿る光――そこに髙島野十郎の芸術の核心がある。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。