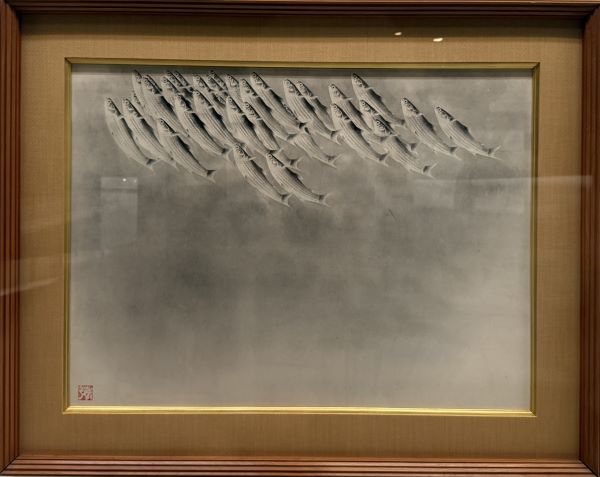

【おぼこ】前田青邨ー東京国立近代美術館所蔵

前田青邨《おぼこ》

――水槽の彼方にひろがる近代の眼差し

1944年、太平洋戦争のただ中にあって前田青邨(1885–1977)が描いた《おぼこ》は、墨の濃淡のみで小魚の群れを描いた一幅である。画面全体を覆う無数の魚影は、きらめく生命の群像であると同時に、静謐な水の奥へと沈みこむ観者の視線を誘う。題名にある「おぼこ」とはボラの幼魚の名であり、日本各地の河川や沿岸で春先に群れをなして遡上する姿が知られている。その可憐な生命の象徴を、青邨は墨という最小限の手段で描き出した。しかしこの作品は、単なる自然写生ではない。そこには、近代以降の視覚の変容、そして戦時下という時代状況が織り込まれている。

本作の特徴は、何よりも「水槽越しの視点」にある。青邨は画面上辺を明確に「水面」として設定し、その下方に魚群を構成する。観者の視線はあたかも水中へ沈みこむように誘導され、私たちはガラス越しに生命を覗き込む位置に立たされる。この構図の設定は、日本画の伝統的魚図とは決定的に異なる。従来、魚は装飾的な文様や写生的な標本として描かれた。しかし《おぼこ》では、魚たちは一つの空間的環境の中に生き、群れとしてうねりをなす存在として捉えられている。そこに生まれるのは、「見ること」そのものの構造への意識である。

近代日本において、「水中を覗く」という行為自体が新しい体験であった。1882(明治15)年、東京浅草に日本初の水族館が開設されて以来、都市の人々はガラス越しに水中世界を観察するという感覚を獲得した。自然を人工のフレームに閉じ込め、観察する装置としての「水族館」は、近代の視覚文化を象徴する空間であった。青邨はまさにその世代に属し、こうした新しい視覚体験を共有していた画家である。彼が《おぼこ》で採用した視点は、自然と人工、生命と観察の境界を意識的に扱うものだった。

墨一色の画面は、一見して静かでありながら、細やかな筆致の重なりが微妙なリズムを刻む。魚体は簡潔に抽象化され、腹の白と背の黒は墨の濃淡で暗示されるにとどまる。だがそれらが群れとして連なり、離散し、うねることで、画面全体に生命の律動が生まれる。青邨がもともと得意とした精緻な写実を抑制し、むしろ「群れ」という量的な存在の力をとらえようとした姿勢がここには見て取れる。魚たちは個ではなく集団、個性を持たぬ匿名的な存在として描かれる。その匿名性こそ、画面の中に秩序と緊張をもたらしている。

この「群れ」のイメージを、1944年という時代背景の中で読み解くならば、作品の含意はさらに深まる。戦時下の日本社会では、「個」よりも「集団」への同調が求められ、人々は統制された方向へと動かされていた。《おぼこ》に描かれる魚群の姿は、無意識のうちにそうした社会の空気を映し出しているようにも見える。群れとして進む魚たちは、生命の力強さと同時に、個を失った集団の象徴としても響く。そして「おぼこ」という幼魚の名がもたらす無垢のイメージは、戦火の中で失われゆく若い命への哀切をも暗示している。

一方で、この群れのうねりには破滅ではなく、生のエネルギーがある。墨の筆致が生み出すリズムは、静止した画面に時間の流れを呼び込む。観者の視線が魚群を追うたびに、画面の中に運動が生まれ、生命の拍動が響く。青邨がかつて《洞窟の頼朝》などで人物の緊張感を通して「時間」を描いたように、《おぼこ》でもまた、静止と運動、形とリズムの間に絵画的時間が立ち上がる。

このように見てくると、《おぼこ》は青邨の作風の一つの転換点として位置づけられる。彼は生涯、歴史画や風俗画の名手として知られたが、本作では写実を超えた造形的意識が顕著である。魚群の反復が生み出すパターンは、抽象絵画やデザインの感覚にも通じ、モダニズム的な構築性を示している。青邨は伝統的日本画の形式を守りながらも、同時代の造形的潮流を敏感に吸収していたのである。

《おぼこ》は、近代的視覚体験、戦時下の社会的無意識、そして日本画の新たな造形性を結晶させた作品である。墨の濃淡によって生まれる光と影のリズムは、生命の儚さと力強さを同時に語り、観者の心に静かな波紋を広げる。水槽の向こうで泳ぐ小魚たちは、過去の一瞬を封じ込めた存在であると同時に、私たちの時代にも通じる「群れの宿命」を映し出している。青邨が筆の先に託したのは、戦時の現実を越えてなお続く、生命と視線のドラマだった。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。