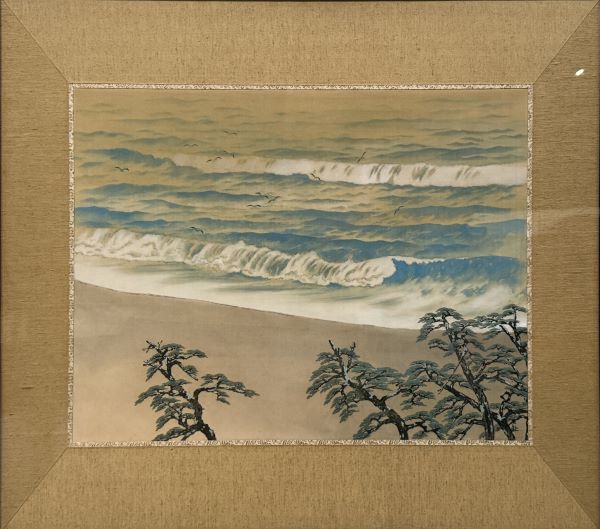

【春風万里乃濤】横山大観ー東京国立近代美術館所蔵

風と濤の呼吸 ― 横山大観《春風万里乃濤》にみる生成の倫理

戦時下の自然描写と日本画の呼吸としての近代

横山大観(1868–1958)の《春風万里乃濤》(1942)は、一見すれば穏やかな海景である。しかし、その静謐は決して単なる自然描写ではない。七字の題「春風万里乃濤」は、まずその音韻において観者の身体をとらえる。春風が「万里」をわたり、「濤」となる――この言葉の運び自体が運動の詩であり、風と水という異質な要素が、時間と距離を媒介にしてひとつの必然へと収斂していく。ここにおける「乃」は古語の格助詞であり、風から濤への生成を厳粛に結ぶ結節点である。題そのものが、作品の構造を予告しているのだ。

画面において波頭は決して均質ではない。大小の弧が重なり、奥へと吸い込まれていく。斜めに走る推進線は一点に収束せず、全体として右上がりの昂揚を示す。それは「万里」の距離感を体現し、観者の視線は漂いながらも確実に前方へ導かれる。日本画における余白は空虚ではない。波と波の間にひそむ「間」は風の通り道であり、濤が立ち上がるための呼吸の場でもある。ここに大観の構成感覚――静と動の共存――が息づく。

技法的には、大観が長く追求した「没骨」の理念が極まっている。輪郭線を排し、にじみと渇筆、群青と緑青の重ねによって、波の形を内側から浮かび上がらせる。胡粉の盛り上がりは光を柔らかく反射し、波頭に儚い生命の鼓動を与える。初期に「朦朧体」として批判された手法は、本作において透明な澄明さへと昇華される。曖昧さはもはや弱さではなく、風という「見えないもの」を描くための最適な形式となる。線を減らすほど現象は密になり、説明を削ぐほど世界は深まる――その逆説が画面の核心にある。

音楽的なリズムも見逃せない。寄せては返す波の連なりは、視覚よりも聴覚に近い感覚を喚起する。白い飛沫はまるで休符のようであり、近景の粒立ちは打楽器的、遠景の広がりは弦の響きのようだ。遠近は音の密度によって表現され、観者は画面の前で低い海鳴りを身体で聴く。大観は水の画家であると同時に「時間の画家」であり、波の律動は時間そのものの可視化である。

春風という語は通常、柔らかさと穏やかさを連想させる。しかし大観の「春風」は軽さと強さを同時に孕む。群青の層には冷と暖が交錯し、波は柔らかくも重い。春の海は凪と荒れの狭間にあり、その不安定な均衡こそが生命の兆しである。柔らかな風が巨大な濤を呼ぶとき、自然は人間の倫理を超えた普遍の呼吸へと変わる。

制作年の1942年は、太平洋戦争のさなかであった。国家的な昂揚が芸術にも強く影を落とす中で、大観の海は「海国日本」の象徴とも読まれ得た。だが、画面には国旗も軍艦も描かれない。そこにあるのはただ風と濤である。もしこの作品に覚悟や祈りが読み取られるとすれば、それは描かれた図像の直接性ではなく、運動が生み出す倫理的な気配によるものであろう。大観は自然の循環そのものに人間の精神を託し、寓意を過剰に語らないままに時代の気分を映し出す。

同じく水を主題とした大作《生々流転》(1923)では、川の源流から海への旅路が叙事詩的に描かれた。それに対し《春風万里乃濤》は、その叙述を極限まで凝縮した作品である。一つの波に全宇宙の流転を宿す。線による説明ではなく、濃淡と「間」によって因果を感じさせる。観者は思考の前に感得し、因果の必然を身体で理解する。

絹本の物質性も重要だ。絹の光沢は海の皮膚のように光を吸い、胡粉の白はその上に微細な反射を刻む。手前ほど厚く、遠くほど薄い絵肌の処理によって、空気の層と時間の深さが表される。画面の静謐は、乾燥の見極めや筆圧の制御といった職人的緊張の積層によって成立している。

波間の青灰の余白は、空・海・霧のすべてに開かれた中間域である。日本画における「余白」は欠如ではなく可能性であり、風の居場所を確保するための空間でもある。見えないものを描くには、見えない空間が必要なのだ。大観は描かないことによって、風をそこに「生かした」。

観者が絵の前に立つとき、波のリズムは呼吸と同調する。吸う息と吐く息が画面の波と重なり、絵は視覚を越えて身体に入り込む。大観が描いたのは波の形ではなく、呼吸そのもの――生命の最小単位のリズムであった。形式的な抑制が、生理的な共鳴を誘発する。その呼吸の一致こそが、日本画が本来もっていた「自然と人との往還」の美学にほかならない。

大観にとって伝統とは、形式の呼吸を継承することであった。海という主題は普遍的な自然でありながら、古代の詩歌や神話と結びつく象徴的領域でもある。本作はその物語性を明示せず、波の反復、色の層、余白の緊張によって威厳を立ち上げる。伝統は内容ではなく構造に宿る。

この海は祝祭にも鎮魂にも読める。春の到来を讃える高揚と、去りゆくものへの祈りが共存する。戦時下において国土礼賛の意匠として読まれた可能性もあるが、それを超えて自然の巨大さの前に人の儚さを感じさせる。意味を固定しない余白こそ、作品の強度である。

近くで見れば筆致の粒子や胡粉の厚みが際立ち、画家の時間が見える。遠くで見れば波が巨大な運動体として統合され、宇宙的な呼吸を感じる。手工の緊張と自然の呼吸が同一画面に共存する――その二重性が鑑賞体験の厚みをつくる。

「万里」は単なる距離の表現ではない。時間の比喩であり、波のうねりは記憶の地図である。観者はそれぞれの土地や体験をそこに重ね合わせる。普遍性とは、個人の記憶が風景に溶けるその瞬間に生まれるのだ。

《春風万里乃濤》は、自然への賛歌であると同時に、日本画という形式の逆説――「形を減らすことで密度を増す」――を最も明晰に示す作品である。説明を削ぎ、線を溶かし、色を薄くすることで、風は強く、水は重くなる。戦時という外的文脈を背負いながらも、画面はそれを超えて、自然の運行によって人為を相対化する。波は割り切れず、風は捕らえられない。だからこそ絵は自由であり、観者の呼吸を解き放つ。春風が万里を渡るとき、濤はここに立ち上がる。大観はその「ここ」を一枚の絹に定め、私たちはその前で呼吸を合わせる。見ることとは、世界と呼吸を合わせることなのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。