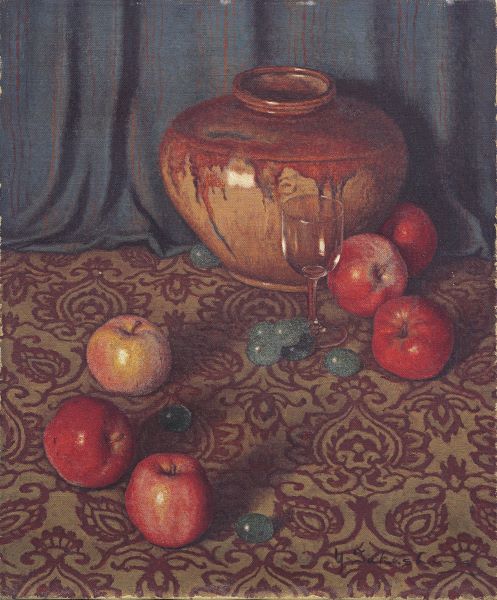

【壺とグラスと果実】髙島野十郎ー個人蔵

光の沈黙――髙島野十郎《壺とグラスと果実》に見る精神の風景

― 静物に託された永遠の試み ―

髙島野十郎という画家の名を聞けば、まず想起されるのは《蝋燭》や《月》に象徴される、あの孤高な「光の絵画」である。闇の中に灯る一筋の炎、夜空に浮かぶ静かな月。その光は単なる視覚的現象ではなく、存在の根源を問う象徴として多くの人の記憶に刻まれている。しかし、彼の画業をより深く理解しようとするならば、その出発点ともいえる「静物画」に目を向ける必要がある。《壺とグラスと果実》は、野十郎が1930年代から40年代にかけて取り組んだ静物群の中でも、とりわけ内省的な作品であり、彼の芸術観を凝縮した重要な一枚である。

静物画は、表面的にはありふれた題材を扱いながらも、画家の精神を最も純粋に反映する場である。対象を「描く」とは、その形と質を写すことではなく、そこに宿る時間と存在を見極める行為だ。セザンヌが果実や壺を通して「世界の秩序」を追い求めたように、野十郎もまた、壺・グラス・果実という身近なものを通じて、自らの内なる光を探り当てようとした。《壺とグラスと果実》は、彼にとって「光の探求」の実験場であり、後年の《蝋燭》へとつながる精神的修練の場でもあった。

画面には、陶製の壺、透明なグラス、そして果実が静かに並ぶ。構図は一見、古典的で端正だが、そこに漂う緊張感はただならぬものだ。壺は重心を支えるように画面中央に据えられ、その表面には褐色の層が幾重にも塗り重ねられている。釉薬の艶やざらつきが巧みに描き分けられ、陶器の「時間」を感じさせる。グラスは光を透かしながら、周囲の色を反射し、果実の赤や黄をわずかに映す。透明でありながら確かな存在感をもつその描写には、光を「物質として描く」という野十郎の独自の感性が滲む。果実は暖色系の穏やかな輝きを放ち、壺やグラスの冷ややかさをやわらげる。彼の筆致は決して饒舌ではないが、抑制された色調の中に生命の息づかいが確かに宿る。

ここで注目すべきは、野十郎が「光」と「物質」の関係を克明に観察している点だ。壺の陰影、グラスの反射、果実の艶。それらは光が対象に触れた瞬間に生まれる微細な現象であり、画家はそれを一つひとつ丁寧に記録している。しかしその描写は写実を超えて、光が存在を与える「根源的な瞬間」を捉えようとしているようにも見える。とりわけグラス越しに見える背景のわずかな歪みは、光が世界を映し出すだけでなく、変容させる力をもつことを暗示する。光はただ照らすのではない。世界を形づくり、同時に揺らがせる。野十郎はその矛盾の中に「真のリアリティ」を見出したのだ。

壺・グラス・果実というモチーフの選択にも、深い象徴性が潜んでいる。壺は大地から生まれ、人の手によって形を与えられた「文明」の器。グラスは近代の工業がもたらした透明な理性の象徴。そして果実は自然そのもの、生命の循環を映す存在である。野十郎はこの三つを一つの画面に置くことで、「自然・人間・文明」という三つの位相を描き出している。そして、それらを結びつけるのが「光」である。光があるからこそ壺は輝き、グラスは屈折し、果実は熟す。つまり、光こそが世界の秩序を保ち、存在を成立させる根である。

この視点は、西洋の静物画の伝統とも呼応する。オランダのヴァニタス画が「死の象徴」を通して人生の儚さを示し、セザンヌが果実を通じて永遠の構造を探求し、モランディが壺や瓶のわずかな差異に無限の詩情を見たように、野十郎もまた、身近なものに宇宙の秩序を見ようとした。ただし、彼の静物には「死」も「構造」も主題ではない。そこにあるのは、静かな祈りに似た光への執念である。彼は対象を通して、光そのもの――存在の証――を描こうとした。

昭和10年代、野十郎は画壇から距離を置き、孤独な制作を続けていた。経済的にも困窮し、世俗から隔絶された生活の中で、彼に残されたのは描くことだけだった。静物は、外界の喧噪を閉ざし、自らの精神に向き合うための「瞑想の場」であった。そこでは、果実の色や壺の影が、彼にとって世界と通じる唯一の回路となったのである。《壺とグラスと果実》は、そんな内なる対話の結晶であり、沈黙の中で光を見出す行為そのものだった。

この作品に漂う静けさは、単なる静物の静けさではない。むしろそれは、存在が光によってかろうじて保たれている「永遠の一瞬」のような緊張である。壺の輪郭が闇に沈む直前、グラスの縁が微かに光るその刹那、世界は確かに「在る」。野十郎の筆は、その「在ることの奇跡」を記録している。《蝋燭》や《月》の孤高な光景は、この静物画における観察と内省の延長線上にある。彼は静物を描くことで、やがて「光そのもの」を描く画家へと変貌していった。

《壺とグラスと果実》は、いわば彼の芸術の核を秘めた「小宇宙」である。物質、光、時間、そして精神。そのすべてがこの小さな画面に凝縮されている。何も語らぬ壺、無色のグラス、朽ちゆく果実――その静寂の奥で、光は絶えず脈打ち、存在の深みを照らしている。野十郎が見つめたのは、可視の世界を超えた「永遠の光」だった。

彼の描く静物は、見る者に沈黙を強いる。しかしその沈黙は、虚無ではなく、世界の底から微かに響く祈りのような音を孕んでいる。《壺とグラスと果実》は、孤独な画家が光とともに歩んだ精神の旅の記録であり、日本近代絵画における「光の哲学」の原点といえるだろう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。